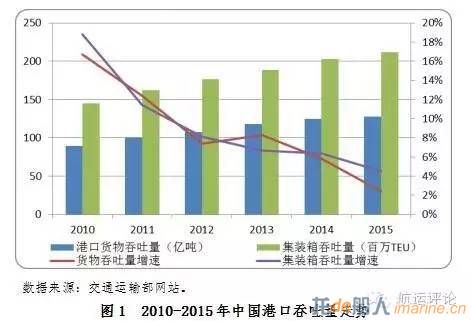

自2006年全國沿海港口布局規劃發布以來已歷十載,期間我國沿海港口生產、建設與區域競合態勢有了顯著的變化。尤其在國內經濟與進出口貿易增長動力減弱的環境下,2015年我國沿海港口貨物吞吐量漲幅僅1.4%,其中外貿吞吐量僅增1%,集裝箱吞吐量增速也回落至5%以內,或將成為步入“中低速”增長新常態的窗口期。而另一方面,沿海港口的建設依然在繼續,2015年我國沿海港口新建及改(擴)建碼頭泊位達130個,新增吞吐能力4.2億噸,萬噸級及以上泊位新增吞吐能力3.0億噸。當前,中國港口能力適應性(通過能力/吞吐量)已達到1.2以上,港口產能富裕情況逐步顯現。

改革開放的30年也是我國港航事業輝煌發展的30年,在此過程中以土地、岸線等稀缺資源為砝碼,進行了大規模的招商引資,由此形成了一批利用率不高的貨主專用碼頭,同時隨著船舶大型化的發展趨勢以及港口間的競爭加劇,致使部分深水岸線的開發缺少系統性規劃,而已開發利用的岸線又未被充分利用。從國家統計局數據綜合比較看,我國沿海每米岸線年吞吐量不足萬噸,遠低于香港的2.0萬噸和新加坡的4.1萬噸。

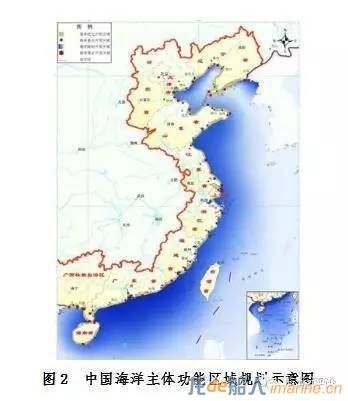

港口供給能力與市場需求的不平衡,以及岸線使用的低效加速了國家政府層面對港口資源整合的熱情和動力。基于此,當前我國港口企業間的資產重組被賦予了更深遠的意義,比起抑制競爭和改善服務,以資本為紐帶的聯合,更重在發揮市場對對港口資源的配置作用。2015年國務院批準實施《全國海洋主體功能區規劃》,其中就明確加快港口資源整合及功能調整:優化開發區域為渤海灣、長江口及其兩翼、珠江口及其兩翼、北部灣、海峽西部以及遼東半島、山東半島、蘇北、海南島附近海域,要加強布局合理、優勢互補、協調發展的港口群建設。

一、資源整合是港口發展的核心要素

港口資源整合主要為實現資源優化配置,其一是通過加強相鄰港口的資源統籌,實現港口間的優勢互補,拓展港口功能,調整港口結構,提供更好的物流服務;其二是加強頂層設計,確保港口總體布局規劃的順利實施,避免港口間的過度競爭和因重復建設導致深水岸線資源的浪費,實現港口集約化與可持續發展。

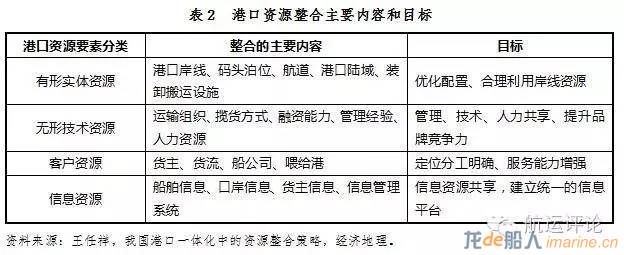

同時,港口資源不僅限于港口的實體資源,還包括對技能、客戶、信息等無形資源的整合;也不僅僅是港口內部資源,還有港口間相關資源的整合,目前由于港口管理權下放地方和港口資源優化配置的市場化,使得港口資源整合的范圍和作用都顯著擴大。其建設和經營涉及到港口與城市規劃、經濟發展的互動問題;涉及到國家重點港口與區域經濟互動;以及區域綜合運輸網絡的構建。

二、港口資源整合成本與效益分析

對于港口整合所處的港口群而言,其發展不僅僅是以港口企業的自主機制和港口群的內在關聯性形成的, 而且是通過政府規劃港口布局, 制定稅收、土地等優惠政策支持, 以吸引并促進港口綜合運輸系統的空間集聚。

從港口集群出發, 港口資源整合的成本包括:政策制定成本、整合交易費用、失敗風險成本與政府機會成本。首先,港口群內各港口都有自己的發展與建設規劃,整合后的港口群必須重新進行頂層設計與規劃,而原本規劃與地方政府及相關企業都有利益關系;而整合交易費用指港口資源整合后必須對港口原有的產業、服務、技術重新進行調整和安排, 為此要承擔相應的協調成本;失敗風險較為明確,是由于信息不完全,事物發展的不確定性及參與整合主體的有限理性等因素,使得資源整合目標難以實現從而帶來損失的可能性;政府機會成本則指在整合過程中政府、企業的投入用于其他可獲得更好投資改革所產生的收益。

對具體港口而言,整合的成本也可從港口生產占用成本、專業分工成本、參與整合成本三個方面考慮。首先,港口生產占用成本是指隨著港口的整合,碼頭集約化程度提升,但原碼頭的部分生產設施及岸線逐漸閑置,但這部分生產資料仍被占用,無法創造效益;而專業分工成本是指在港口資源整合進程中,各港口作為參與方,協調配置資源,實行專業化分工雖有利于港口集群總體效率的提高。但其中單個港口可能要為總體效益的最大化,付出原有效益受損的代價;參與整合成本則指港口集群內各港口作為不同的港口在管理模式、財務資料、企業文化等諸方面都會有著顯著不同,就需要對這些相異點進行整合,并付出相應的費用。

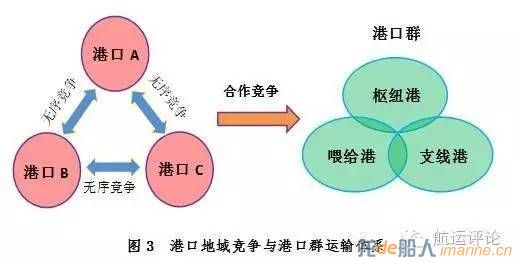

從效益方面看,港口群的整合可以極大地降低生產和交易成本,產生規模效益、近鄰效益、分工效益和關聯效益等。規模效益體現在有交互關聯性的沿港企業和機構與港口聚集在一起可以共享社會公共部門提供的服務,有利于港口專業性資源和其他相關配套資源的協同化發展;近鄰效益則體現在港口和沿港企業在地理上相鄰或者存在經常性地面對面接觸,可以促使信息和知識的快速流通,相互之間增強信任感,降低搜集信息的成本和交易成本;分工效益是港口資源整合、提升集約化程度最為顯著的效益,專業化的分工將有利于港口規模和服務水平的提升,同時也將大幅降低生產成本,減少重復建設和無序競爭;關聯效益指一個主導產業的發展可以沿著產業鏈條通過前后向關聯效應和旁側關聯效應帶動和影響前向、后向和旁側關聯產業的發展,實現港口與產業鏈的深度融合。

三、國際港口資源整合模式分析

提到港口資源整合,國際典型模式無外乎美國紐約新澤西、歐洲海港組織與日本東京灣港口群三大類。

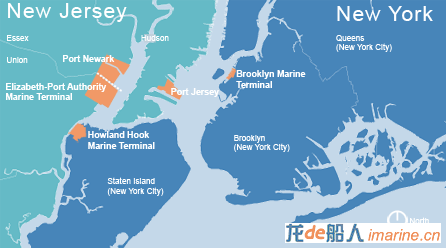

美國:紐約新澤西

1921年,紐約與新澤西兩港分屬不同州政府,由于兩港距離較近,常因航道與邊界發生糾紛,為避免兩港內耗,聯邦政府決定成立紐約新澤西港務局,以整合紐約與新澤西兩港業務、市場和管理體系。然而,其港務局既非行政單位,與州政府之間也無隸屬關系,屬于自負盈虧的公益性管理部門,負責兩港的統一規劃、航道維護、碼頭設施與圍海造陸等基礎設施,并以碼頭的租賃收益實現滾動開放。其特色主要是以“地主港”模式運營,并實現了兩港在基礎設施建設、信息互通、安全保障的全方位一體化。

歐洲:海港組織

相對地,歐洲國家眾多,港口也分屬不同國家,直至1993年歐盟成立后,設立歐洲海港組織對歐盟內20個國家的1600個港口實行統一協調和管理,其特點是以民間協會性質的組織形式,實行會員制管理,雖然組織架構完整,但不會干預各成員的經營管理活動,主要為成員單位提供交流平臺、制定海事標準與技術咨詢和職工培訓等服務,約束力并不強。

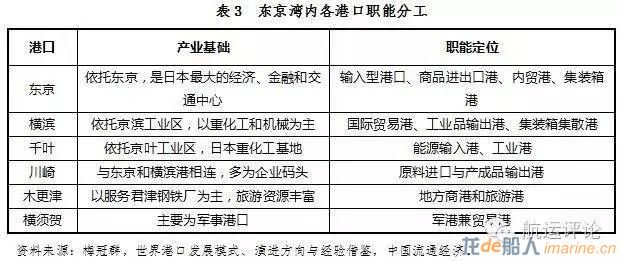

日本:東京灣港口群

日本東京灣內7大港口的整合,主要以產業和港口錯位發展為主,以政府干預的方式調整灣內港口分工,促進臨港產業和腹地產業發展。1967年日本交通運輸省提出《東京灣港灣計劃的基本構想》,并組建東京灣聯合港務局。在運輸省與各港口所屬地方政府的統一管理和協調下,東京灣各港在保持內部獨立經營權的前提下,對外競爭中作為一個整體,共同聯系業務,整體宣傳,打造了一個分工明確、港產聯動、一致對外的超級港口群。

2012年,臺灣地區實現了政企分開、合作共贏的港口資源整合,其以臺南部港口高雄港為核心龍頭,實施臺中、高雄、基隆、花蓮四港資源和優化整合,將四個南部國際商港及輔助港合并,組建統一的“臺灣港務控股有限公司”,成為100%獨資經營的港務公司。各港口整合后功能定位上,以臺北為兩岸集裝箱和海空快遞的北部樞紐港,臺中定位為兩岸客貨樞紐的中部主港,臺南部高雄作為貨物轉運的集裝箱主樞紐。基隆和花蓮則分別還承擔郵輪旅游與觀光旅游的重要港口。

四、國內港口資源整合重點核心

從國際港口資源整合模式看,當前國內港口整合更趨向于美國紐約新澤西、洛杉磯與長灘港的近域港口整合。因此,其重點是以港口資源整合,促進港口集約化發展,提升單位資源產出率的同時,“退耕還林”保留岸線資源,減少低水平的重復建設和同質化競爭;其次,是在資源整合的基礎上,以港口專業化分工和網絡體系建設,提升港口功能,增強主樞紐港集成能力,改善港口水運、鐵路、公路、管道集疏運效能、增強腹地網絡通達性,降低企業綜合物流成本。使簡單港口集群向港口復合網絡的高級形態演化,真正實現“資源節約、環境友好、服務高效”的現代化港口集群。

作作者:趙楠、謝文卿上海國際航運研究中心