2017年7月8日,張興芝在寧波圖書館。方圓圓 攝

初見張興芝,她滿頭銀發,溫婉從容。記者怎么也無法將面前這位帶著濃濃學者范兒的老人與世人口中的“張老軌”聯系在一起。

老軌是輪機長的俗稱,船舶機械電氣的最高領導,是全船機械、動力、電器設備的總“把關”。我國航海史上到目前僅有兩位女輪機長,張興芝是其中之一。

第十三個“中國航海日”來臨之際,人民網記者對話張興芝,探尋張老軌長達23年的海洋生活和她眼里的航海事業。

“我愛大海,夢想駕船”

從1965年到1988年,年少到中年,小軌變老軌,張興芝可謂半生都與海洋為伴。雖然已經告別船艙很多年,但談到前半生與海共生的故事,她眉眼間仍是無限的眷戀,散發榮光。此時,眼前的張興芝與記者概念中的老軌,重疊在一起。

7月8日,張興芝在寧波參加中國航海日主題講座。

記者:當時選擇航海這一行的初衷是什么?又是什么動力和經歷,讓您成為了輪機長?

張興芝:我在海邊城市青島長大,從小便對大海充滿無限向往,也對海洋有著一種特殊的感情。

中學時代參加了航海俱樂部的國防軍事體育活動,跟著教練在有“船舶心臟”之稱的機艙參觀學習,當時倍感興奮也聯想翩翩。我的將來與船舶機械相關的雛形在朦朧中形成。要知道在五十年代女孩子能研究機器是一件很崇高的事業。

后來我被選拔為青島市“航海多項”隊的運動員,并擔任舵手,劃船、駛帆與海浪搏擊的滿足與成就感占據了我的身心。還曾代表青島參加山東省比賽獲得了冠軍,這注定我將與大海結下不解之緣吧。

出于對航海的渴望,1960年我報考了大連海運學院,在校期間幾經院系專業調整,最后定位于“船舶機械制造和維修專業”,雖然離我夢想駕船愿望相差甚遠,至少我可以研究船舶機械。

舊照:1968年,在“戰斗67輪”與女海員合影。右一為張興芝,左二為“第一女船長”孔慶芬。1983年,“戰斗67輪”遇海難沉沒。張興芝供圖

1965年畢業,我被分配到上海海運局客輪公司。第一年在船上勞動鍛煉,首先上的是民主19號。因為我學的是船機,就到機艙去了。我感覺自己如魚得水,興奮至極。柴油機在運行狀態下,機艙噪聲高,溫度更是高達40度左右。但對于運動員出身的我來說,吃苦那是不在話下的,雖然工作環境艱苦,但我卻視為難得的機遇,暗下決心:一定要在船上做到輪機長。

勞動鍛煉期滿,我堅決要求留在船上,得到批準,這終于圓了我的航海夢!這一做就是23年,從機匠、三管輪、二管輪到大管輪,每一個崗位都踏踏實實地做了3到4年,終于在1982年以優異成績通過了輪機長考試,并被任命為首次通過臺灣海峽開往廣州的客船“長柳輪”的輪機長。

記者:航海23年,有沒有發生一些記憶***別深刻、難忘的事?

張興芝:同所有的海員都一樣,我也遇到過驚濤駭浪的臺風,也經歷過機器故障導致的危急局面等等,其中有兩件事在我的航海生涯中留下深度烙印,讓我明白何謂同舟共濟、與船共存。

1969年,我在上海海運局所屬“戰斗67輪”任三管輪期間,就在我當值的晚上,途遇臺風轉向直沖我輪而來,巨浪通過舷窗涌進機艙,主機增壓器滑油泵短路導致主機停車,船如同一葉小舟劇烈搖晃。當時情況非常緊急,在搶修過程中連廚工、水手都自發到機艙協助。

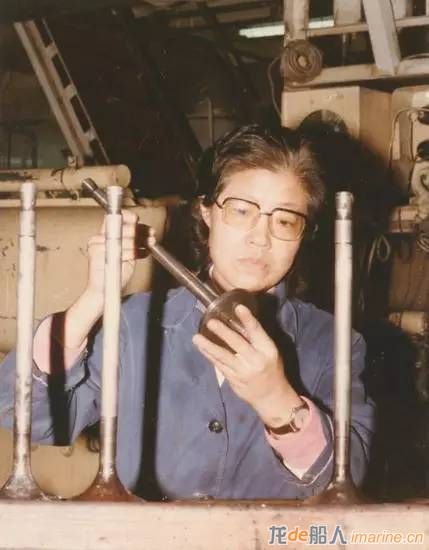

舊照:1975年,張興芝在檢查鍋爐內部情況。張興芝供圖

1983年11月,“戰斗67輪”在黃海石島東南約50海里的地方,突遇怪風,貨物移位導致船舶在短時間沉沒。這起海難中,在危急時刻船長政委安排其他人員逃生,他們卻與船一起沉下,44名船員中有23人死亡。當時我雖然已不在 “戰斗67輪”工作,可與我相依相處的很熟悉兄弟卻長眠大海,深深刺痛我的心,這件事對我而言刻骨銘心,我明白了海員的忠誠、責任與擔當。

1973年,在滬東造船廠接“長河”輪時我任二管輪,船舶在重載試航期間,由于主機高壓油管斷裂引起機艙著火,在滅火搶救過程中,無意間發現機艙二氧化碳被釋放,輪機長安排我們撤離,自己卻沖進機艙!

幾十年航海生涯,類似的驚險故事不勝枚舉,但每次我們有幸都能化險為夷。可以說大海造就了我的性格。我熱愛航海事業也熱愛生活,愛自己的親人,愛團隊的兄弟,也因此得到所任職船上兄弟們的認可,真正能做到同舟共濟。

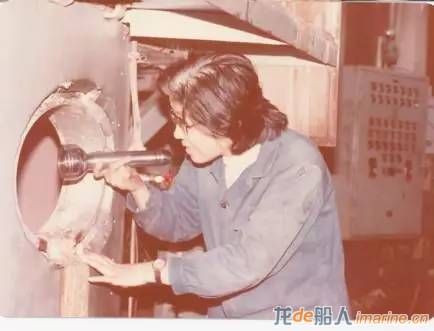

舊照:1982年,在長柳輪檢查排氣閥。張興芝供圖

“航海,最重要的不是性別,是人格”

翻看張興芝過去作為海員以及擔任輪機長期間的照片,英姿颯爽,巾幗不讓須眉。無論是在鍋爐上下,還是檢查排氣閥,她的眼神里都透著股堅毅和自信。因為是“稀缺”的女海員,所以只要有和同事的合影,她都成了萬綠叢中的一點紅。這也讓“女海員”、“女輪機長”之“女”成了我和張興芝避不開的話題。

記者:航海、海員這樣的字眼,往往與男性天然地聯系在了一起。中國航海發展無形中也成了男人的事業。您認為性別對于航海,重要嗎?在20多年的航海生涯中,是否也受到世俗偏見以及經受更多的困難?

張興芝:女性上船比起男性來,付出確實不一樣。女性除了要克服生理特性外,還需要健康的體魄,更要經受世俗的偏見。當然如同男海員一樣還要忍受遠離家庭、遠離親人的困惑,這都是挑戰。

我先后在十幾條船工作過,從3000噸到7500噸,跑遍國內各個港口。而成功地在一個男性群體的工作圈子里站穩了腳跟,這說明這些困難是可以克服的。我的經驗是,在力量方面,很多時候需要用一些聰明的小技巧來完成;在家庭方面,我也可以以女性獨有的細膩和柔和來獲得親人的理解和支持。

舊照:在長柳輪集中控制室。張興芝供圖

記得在任職輪機長期間,家基本上就是一個旅店,不值班時回家僅僅是睡一覺,對家人確實多有虧欠。但也就是對航海的這份執迷,讓我堅持走這條路。我也堅持認為,要做航海,性別不是最重要的,最關鍵的是我們是否具備那樣的人格:即做人要敦厚誠實,要有自我體認的道德意識與堅定的意志,心靈要真、善、美。

任何參與航海的人都會有困難和低潮的時候,而真正熱愛航海的人即使有困難、有苦悶,良好的心態和精神狀態下,都會快樂。

“條件雖大為改觀,但中國女性航海不容樂觀”

記者:現在中國女性航海的現狀怎么樣?女性參與航海事業是否能成為常態?

張興芝:2016年,為紀念世界海員日,國際海事組織IMO秘書長林澤基先生曾表示:“在航運業方面,女性的力量是一塊亟待開發的領域”;“航運業,尤其是海員業需要努力吸引更多的女性來加入這個行業,并且女性完全能夠勝任”。

國際上,關于鼓勵婦女參與海事行業的呼聲也越來越高。2010年馬尼拉大會上,國際海事組織IMO的中長期規劃就提出促進海事部門婦女培訓的目標,獲得男女平等的海上培訓和船上就業機會。我還注意到國際勞工大會2006年2月22日通過的有關提高女性海員就業機會的決議。大會明確支持促進女性在航海領域的培訓,還邀請各國政府特別考慮在海事行業的所有部門確保男女平等的權利;強調婦女在航海行業的作用,并促進她們在海事培訓和海事行業各個層面的更廣泛地參與。

舊照:1985年長柳輪機部全體船員合影。張興芝供圖

我了解到,在STCW95公約后大連海事大學、上海海事大學、集美大學等院校海上專業都招收過女生,相繼也都有在船上干出不錯的成績。但目前總體來看不容樂觀,社會對女性的偏見或排斥不僅僅體現在航海方面。距離中國女性上船還有一段路要走。

現在商船的居住條件極大改觀,女海員的工作環境更具人性化和私密化,而且現代化的大型商船導航儀器和體力勞作已經與過去的商船不可同日而語了。從現有船舶條件及機艙智能化的程度來看,女性完全可以適應遠洋船舶工作、生活。希望有更多的優秀女性積極投身航海這一職業,實現航海夢想。我國航企也應加大對女海員的培養力度,使得“男女搭配,干活不累”的和諧關系成為新型海員管理體制。

“航海強國,刻不容緩”

在海上生活23年后,張興芝于1988年告別她最為熟悉的機艙間,從此耕耘于海事教學講臺。多年來,她一直執教于上海海事職業技術學院機電系,為航海事業培養人才。人生的下半場,仍然是海的女兒。

于張興芝而言,航海是情懷,是事業,更是復興、強國的時代使命。

記者:新的時代背景下,您認為當代航海業、航海人應如何發展?

張興芝:與大海交往的事業,是偉大的事業;和海船打交道的人,是勇敢的人。

舊照:1996年在郁金香輪輪機長房間。張興芝供圖

當代航運業面對市場低迷、運力供需矛盾突出等諸多問題。

黨的十八大作出了建設海洋強國的重大戰略部署。海洋強國其核心就是航海強國,這是中華民族偉大復興中國夢的重要組成部分,是這一代航海人肩負著的責任!

當代航海人必須擁抱一系列航海新能源、新技術 。我在船上的20多年,見證了我國船舶的動力裝置由蒸汽機向內燃機方向發展,當代的航海人將承載船舶動力裝置由傳統柴油機向智能柴油機、雙燃料發動機、電力推進、無人操作船舶方向發展。

站在這樣的時代高度上,正需要航海人錘煉高尚品格,練就過硬本領,去追逐夢想,抒發情懷,找出堅守星辰大海的理由,找到鼓足風帆的勇氣。航海強國,刻不容緩。

來源:人民網