在國際海事組織(IMO)持續收緊船舶氣體排放限制的背景下,氨燃料因燃燒過程中不排放二氧化碳,已成為備受關注的下一代清潔替代燃料。

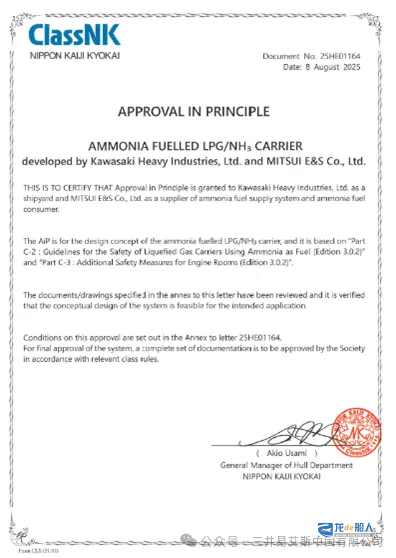

三井E&S作為氨雙燃料主機及氨燃料供應系統的供應商,參與了危險識別(HAZID)風險評估會議,研究安全評估所需的針對性措施。該使用氨燃料的LPG/液氨運輸船,其設計安全性已被認定符合ClassNK相關標準,獲得原則性認可(AiP)證書。

作為船用推進系統領域的領軍企業,三井E&S將“實現脫碳社會”確立為其解決社會問題的重要核心課題之一。依托氨雙燃料主機及其配套設備系統的開發及供應,三井E&S為世界航海物流領域實現可持續碳中和目標提供關鍵技術支撐。

]]>

甲醇因其室溫下液態特性,作為燃料便于在船上操作。此外,綠色甲醇能夠顯著減少二氧化碳(CO2)排放,預計未來將在船用燃料領域得到更廣泛的應用。為了推動國際航運的低碳減排,近年來,新造船中采用甲醇雙燃料發動機的趨勢日益增多。為此,三井E&S根據客戶需求,增設了甲醇雙燃料發動機的測試設備,以更好地滿足市場需求。

自2015年成功交付全球首臺甲醇雙燃料發動機以來,三井E&S不斷積累了豐富的維護與檢驗服務經驗,并持續完善相關技術。三井E&S將秉承這些寶貴經驗,一如既往地提供以客戶為中心的優質服務,確保客戶能夠放心并安心使用甲醇雙燃料發動機。

]]>

在國際航運領域,減少船舶溫室氣體(GHG)排放已成為一項緊迫課題。開發能夠實現零二氧化碳排放的氨燃料發動機,將二氧化碳排放降至零,是實現脫碳社會的關鍵一步。

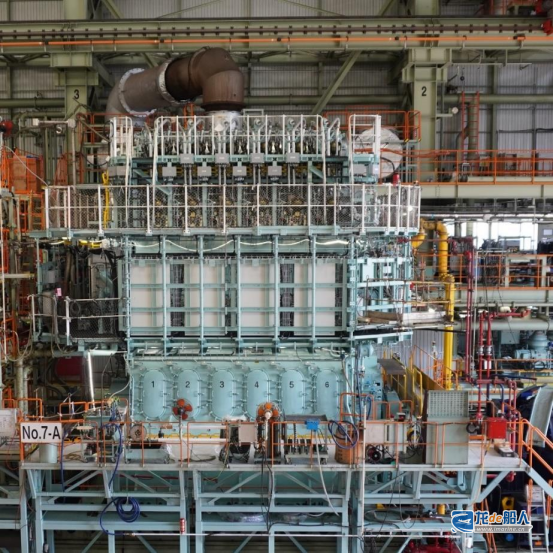

此項目基于三井E&S的專利許可方MAN Energy Solutions(MAN ES)的開拓性實驗研發工作。MAN ES在位于哥本哈根的二沖程研究中心成功進行了單缸和全引擎氨燃料測試,從而在市場中占據了領先地位。本次在玉野工廠進行的原型機試車,是全球首次使用氨燃料在大缸徑低速二沖程商用發動機上的試運行測試。

此外,作為“氨燃料船舶的開發及社會實施綜合項目”的重要組成部分,除了發動機本身,其周邊設備的研發工作也得到了日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)的大力支持。在本次試運行階段,將重點驗證由三井E&S開發的氨燃料供氣系統及其他相關周邊系統的安全性與性能表現。該氨燃料發動機及其供氣系統最終將交付至上述項目船舶中使用。

作為船用發動機制造領域的領軍企業,三井E&S已將“實現脫碳社會”確立為其解決社會問題的重要課題之一。三井E&S致力于通過提供包括氨雙燃料發動機及其配套設備系統,為航海物流領域實現可持續的碳中和目標貢獻力量。

]]>

今治造船正在建造一艘13,700TEU集裝箱船(船東為ONE),將搭載MAN B&W 7G95ME-C10.6-EGRTC發動機。該發動機是三井E&S制造的第7525臺MAN發動機,也使得該公司生產的MAN發動機總功率突破1.2億馬力。

1926年,三井E&S與丹麥Burmeister & Wain’s(現為MAN Energy Solutions)開始合作。1928年,三井E&S生產了第一臺發動機。2018年6月,三井E&S生產的MAN發動機達到1億馬力。2024財年,三井E&S生產的發動機總功率預計為304萬馬力。

]]>

氫動力輪胎吊由三井E&S和PACECO 聯合開發,在三井Oita工廠建造。在開發過程中,三井E&S驗證了氫動力輪胎吊可達到與傳統柴油動力相同的操作性能。

一臺新建氫動力H2-ZE Transtainer已交付給日郵碼頭(Yusen Terminals),將在未來4年內投入商業運營,以驗證在開發階段獲取的數據,并為將來的改進提供依據。該輪胎吊每天將運行16小時,其運行效率與傳統的柴油動力或混合動力輪胎吊相當。

PACECO表示,這是全球首次全氫動力輪胎吊投入商業運營,H2-ZE Transtainer采用100%氫燃料電池技術,這在碼頭運營領域是“前所未有”的創舉。

據稱,H2-ZE Transtainer的燃料電池動力組 (FCPP) 是一種高效的動力系統,可取代典型的柴油發電機組,豐田通商為該項目提供氫氣。利用FCPP系統還可以對現有的柴油動力輪胎吊進行改裝,從而實現零排放。

港口作為物流樞紐,排放的柴油廢氣中含大量二氧化碳和有毒物質,需要積極尋找消除排放的解決方案。洛杉磯港和長灘港在其清潔空氣行動計劃中制定了“激進”的目標,即到2030年消除所有貨物裝卸設備的排放。

目前,柴油動力輪胎吊是碼頭上常見的主力起重機,也是排放的主要來源。氫氣的使用可以使輪胎吊在不連接電網的情況下實現零排放。除了減少排放外,采用氫動力還可以減少港口的噪聲污染。

值得一提的是,作為氫能供應鏈示范項目的一部分,H2-ZE Transtainer項目還獲得了日本新能源和工業技術開發組織(NEDO)的資金支持。

]]>

7月21日,日本三井E&S造船(Mitsui E&S Shipbuilding Co.)宣布交付了一艘全新66000載重噸散貨船。

作為“neo66BC”船型的第23艘船舶,這艘船具有重大意義,因為這是這家日本船廠建造的最后一艘商船。

該船名為“JAL Kalpataru”,船長200米,型寬36米,型深18.45米,服務航速14.5節,入級NK船級社。

三井E&S造船表示,這艘船的船寬比傳統巴拿馬型散貨船更大,吃水更淺,這使船舶具有更高的操作靈活性和更高的運輸效率。盡管規模有所增大,但燃油消耗比傳統的大型散貨船更低。該船的總裝載容量為82600立方米,可以裝載煤、礦石、谷物以及鋼管等長型或重型貨物。

三井E&S造船宣布,“JAL Kalpataru”是該船廠交付的最后一艘商船,此后,該公司將把核心業務轉向工程服務。這意味著這家擁有悠久歷史的日本船廠將退出造船業。

三井E&S的前身三井造船成立于1917年,2000年時是僅次于三菱重工、日本排名第二的造船企業。由于連年虧損,三井E&S集團早在2020年就公布了造船業務的重組計劃,決定徹底退出船舶建造業務。

今年初,三菱重工與三井E&S集團簽署協議,三菱重工將于10月底接管三井E&S造船的軍艦和政府公務船業務。7月15日,三井E&S造船交付了最后一艘公務船。

此外,三井E&S造船將商船建造業務轉移給常石造船及位于中國的合資船廠揚子三井造船。本次最后一艘商船“JAL Kalpataru”完成交付后,三井E&S造船將結束造船業務。

相關新聞鏈接:

三井 E&S 造船玉野艦船工廠交付最后一艘公務船

第三大造船集團的誕生

4月23日,日本常石造船宣布與三井E&S控股簽署股份轉讓協議,將收購三井E&S造船的商船業務的49%股份。交易完成后,三井E&S控股在三井E&S造船的持股比例從100%降低至51%,但仍將維持三井E&S造船母公司的身份。

根據協議,此次交易的對象為三井E&S造船的商船業務,包括其子公司新瀉造船和三井由良船塢,以及與揚子江船業集團的合資船廠揚子三井造船。該交易不包括三井E&S造船的艦船業務,該部分業務和政府公務船業務已于今年3月出售給了三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)。未來,三井E&S控股和常石造船將進一步深化業務合作,更好地利用雙方的商品營業能力、設計能力、研發能力和全球生產能力,強化全球競爭力,最終實現商船業務的持續發展。

本次協議的敲定,徹底震動并改變了日本造船業原有格局,日本新的第三大造船集團正式誕生。

說起日本常石造船來頭可不小,其為常石控股株式會社(常石控股)旗下的造船企業,成立于1917年,至今已有104年歷史。常石造船曾是日本第二大造船集團,是以造船、海運為核心的常石控股株式會社的核心造船企業,產品以3萬噸~18萬噸級散貨船為中心,是最先開發卡姆薩型船的造船企業,在散貨船領域的兩款暢銷產品——卡爾薩姆型散貨船以及TESS系列船型。其中常石造船82000載重噸級卡姆薩型散貨船市場份額更是居世界首位。

除了在日本當地的常石工廠之外,常石造船自1994年起便開始對外布局,先后在巴拉圭、菲律賓宿霧和中國舟山投資建設海外船廠。可以說,常石造船集團經過多年發展,已經大多數建造工作轉移至海外,合并完成后,將為其海外網絡再增加一點——中國的揚子三井。不過,常石造船強調,不會停止在日本國內的船舶建造工作,日本常石工廠將主要負責新型船舶建造以及自主航行、環保等新技術研發,這些技術將在海外工廠部署。

對于三井E&S控股而言,該協議更是公司戰略轉型的重大事件。由于連年虧損,三井E&S控股在去年年初便決定了要重組造船業務,其已將艦船業務轉交給三菱重工,本次交易則是轉讓商船建造業務。未來,三井E&S控股將徹底放棄商船建造業務,轉而發揮其在商船方面的設計開發優勢,專注于“無工廠的業務”。

今年3月25日,三井E&S控股千葉工廠已經交付了手持訂單中最后一艘新船,徹底結束商船建造。三井E&S控股也已經決定將出售千葉工廠用于造船的船塢等設備,僅保留一部分設備作為大型結構的制造工廠,而不再是造船廠。此外,三井E&S控股玉野艦船工廠也將縮小商船建造業務,僅負責現有手持訂單的建造工作,今后訂單則將轉交給揚子三井造船以及合作伙伴常石造船負責建造。4月14日,玉野艦船工廠最后一艘在建商船命名下水,計劃在今年7月底完工交付,這將是玉野艦船工廠最后一艘以三井品牌建造的商船。

三井E&S控股認為,在新造船市場持續低迷的現狀下,在日本建造商船難以盈利。因此,三井E&S控股將把新船建造工作集中在有成本競爭力的揚子三井造船,而三井E&S控股的目標則是成為一家銷售設計圖紙等技術的工程公司。為了實現這樣的轉型,去年12月三井E&S控股已經與揚子三井造船達成協議,向揚子三井造船提供三井E&S控股設計的66000載重噸型(66型)散貨船圖紙。這是三井E&S控股首次將自主設計的船舶圖紙授權給其他船廠,標志著該公司在向工程公司轉型過程中邁出了重要一步。根據協議,揚子三井造船每建造一艘該型散貨船,三井E&S控股都可以收取一定的許可費用。未來,三井E&S控股擬根據揚子三井造船銷售活動的進展,擴大圖紙供應協議范圍。

而對于兩家公司的未來,有日媒推測,在與常石造船合作之后,三井E&S控股也將為常石造船提供船舶設計等技術服務。第二,利用三井E&S控股的技術,常石造船可以將現有設計船舶改裝為LNG動力船。未來,常石造船還將開發更多LNG動力船,其極有可能會加強與三井E&S控股在LNG動力船設計方面的合作。第三,兩家公司可能會合作在常石造船建造新型船舶。例如三井E&S控股擁有自主設計的小型LPG船,正是常石造船希望在其日本國內船廠建造的新船型,常石造船選擇使用三井E&S控股圖紙的可能性較大。

日本造船沉浮錄

受到全球造船市場持續低迷,日元匯率波動等因素影響,曾經的老牌造船強國近年來略顯艱難。

日本是名副其實的造船強國,其造船模式及其持有的全產業鏈核心技術聞名于世。回望日本造船史,其曾在歐洲造船當道的時候便殺出一條血路,在二十世紀中期超過英國成為世界第一大造船國,之后持續稱霸40余年,直至上世紀末才被韓國超越。盡管如此,日本造船業憑借其豐富的技術儲備和核心技術仍是當時不可忽視的存在。但是,之后隨著中國造船業的迅速崛起,快速占領全球市場,在21世紀初成功超過日本,日本也因此退居三位,亞洲三大造船大國次序再次發生變化。

究其原因,隨著行業大環境的持續低迷,日元匯率波動大,以及造船成本(人力和材料)的不斷增加等因素,都無形中加重了日本造船業的成本壓力,而成本競爭力恰恰是沒有太大技術差異的商船建造領域的關鍵制勝點。數據顯示,日本在1990年新船訂單占到全球份額的54%,到2017年這一數字下降到7%,而技術水平和生產效率都得到提升的韓國占43%,中國占到35%。此外,日本本引以為傲的嚴謹作風在當時的背景下直接導致了船舶交付期的延長,大大降低了日本造船業的競爭力。

日本造船業地位的下降已經成為明顯事實。

2018年8月10日,有著“日本造船”象征美譽的日本重工企業IHI的愛知工廠(愛知造船廠)正式宣告倒閉,其45年的歷史正式落下帷幕。這家造船廠在1970年代中期建成之時擁有日本國內屈指可數的生產能力,但最終還是在中韓制船業的夾擊下,退出了歷史舞臺。愛知工廠也曾做過多次嘗試,其在全球造船市場繁盛時期的2007年第二次重啟了造船業務,但無奈第二年便爆發了雷曼危機,全球市場船舶需求銳減,出現供大于求局面,愛知工廠不得不在2011年停止了造船,造船復興夢就此破滅。

鑒于造船業特有的盛衰波動劇烈特點,日本造船企業即便經歷波動,也會優選做轉型戰略調整,措施包括裁員、合并業務、功能轉變調整等,很多日本造船企業就算跌入低谷也仍會保留著船塢,為市場的下次上揚做好準備,從未出現過大型重工業集團徹底關閉大型造船廠的先例。但近年來行業的持續低迷,使得許多曾經的名牌船廠、航母船廠陸續倒下,不是被迫出售合并,就是關門歇業,例如日立造船、日本鋼管、住友重機、石川島播磨重工等。顯然,愛知工廠這樣的巨型企業也未能幸免。

愛知工廠的倒下,使得日本造船行業的蕭條局面變得更為嚴重。

隨著新興技術的發展,例如LNG船舶等,日本的傳統技術優勢不再明顯。政府支持力度也不及其他國家,日本政府曾向WTO投訴韓國政府為本國造船業提供補貼支持的行為。這些因素也使得日本造船業的接單量持續下滑,競爭力隨之不斷下降,與排名前兩位的韓國和中國之間的差距也越拉越大。

2020年3月,日本船企接單量更是同比下滑52%,創20年新低。據中國船舶集團經濟研究中心最新數據顯示,今年年初以來,日本船廠新船訂單同比萎縮37%,全球市場份額僅6.3%,全球造船國三足鼎立局面中,日本船廠逐漸淪為“旁觀者/望塵莫及/吃瓜”的尷尬境地。

重塑核心競爭力

盡管日本由于成本優勢不明顯、技術路線選擇失誤等原因久居中韓兩國之后,但日本造船業并未輕言放棄,而是不斷尋求新的發力點,以期重塑日本造船業的核心競爭力,奪回全球最大造船國稱號。

近幾年掀起的新一輪科技革命熱潮為日本造船業的再度崛起提供了機會。日本造船向環保、節能、智能等領域不斷發力,瞄準先進信息技術,推動大數據、物聯網、虛擬現實等技術和產業發展深度融合,搶先打造智能船廠。從日本國內發展來看,雖然政府層面組織開展的大型科研項目不是很多,但相關企業、科研機構等均在無人船舶、智能船舶方面開展了大量研究工作。同時,各大船企也不斷尋找從外部突破的機會。

2012年,日本啟動了“日本智能船舶應用平臺”(SSAP)項目,旨在建立船舶和岸端獲取船舶設備數據的標準化方法,為智能航運所要求的船-岸高效信息交互奠定基礎。2015年8月,日本在ISO/TC8主導提出的《船載海上工況數據服務器》和《船載機械和設備標準數據》兩項國際標準正式立項。2019年10月,日本郵船公司宣布完成了全球首次符合IMO《水面自主船舶試航暫行指南》規定的自主航行系統海上試驗。

同時,為了支持與引導本國的船舶智能化發展,日本政府也給予了極大支持。日本政府在2016年推出了一項新的船舶產業創新政策——“i-Shipping”,計劃從提升產品和服務能力、開拓商業領域、提升船舶制造能力和加強人力資源儲備等四個方面助推日本船舶工業進一步創新做強,以擴大產品出口量,提升產業價值。

為振興本國造船業,除了加大新興領域技術的研發外,日本造船業對自身的行業結構進行了更加有針對性的調整與整合,加速推進內部資源整合,促進造船產能向優勢企業聚集,以期整合資源在下一輪競爭中占得先機。

2019年8月,由揚子江船業集團與日本三井E&S控股和三井物產共同成立的合資船廠——江蘇揚子三井造船有限公司正式開始運營。這家中日合資船廠計劃將于2022年開始建造用于運輸中東LNG的中型LNG船,到2026年前后將開始建造18萬立方米級超大型LNG船。這是繼日本川崎重工、常石集團后,又一家將造船業務海外擴張的腳步邁向中國的造船企業。同年8月6日, 中國最大的航運公司中遠海運集團旗下中遠海運能源與日本商船三井簽署了諒解備忘錄,將在LNG 項目運輸等方面建立更緊密的合作伙伴關系。

2019年12月,面對中韓船企的激烈競爭,日本三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries Ltd.)決定調整造船領域。未來公司希望將重心放在具有競爭力的船型領域,大規模縮小業務范圍。公司表示,考慮將其位于長崎的Koyagi工廠出售給大島造船(Oshima Shipbuilding Co.),此舉標志著三菱重工將基本退出LNG船等大型資源運輸船建造領域。

2020年3月,日本國土交通省(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,MLIT)牽頭,與日本造船業共同推出了“全日本造船合并計劃”(All Japan Shipbuilding Merger Plan),計劃整合日本國內15家大型造船企業。顯然,本次常石造船和三井E&S控股(原三井造船)的合并事宜也與本計劃有關。

2020年,日本貿易巨頭三井物產(Mitsu)旗下東方海洋公司(Orient Marine)和雙日集團(Sojitz)旗下雙日海洋工程公司(Sojitz Marine&Engineering Corp)就機械制造和造船領域達成合作,希望通過建立本國企業間的技術合作關系,振興造船和機械制造行業。此次合作旨在將日本造船企業和船舶機械設計制造企業正在開發的技術整合到商業項目中。

2021年1月,日本規模最大的兩家造船企業今治造船(Imabari Shipbuilding)和日本造船聯合(Japan Marine United)成立的合資公司——日本造船(Nihon Shipyard)正式成立。新成立的日本造船業務包括油輪、貨船和運輸船的設計、建造和銷售等,此外,今治造船和日本造船聯合還將共同開發新的船舶生產技術和配送設施。雙方均認為本次兩大造船企業的“合體”將推進新一代環境友好型船舶的研發,并有助于幫助日本造船業重獲國際競爭力。

2021年3月,日本三菱重工與三井E&S控股達成了一項協議,接管后者的“海軍和政府船舶業務”,其中包括開發和建造自動水下和自動水面車輛(AUV和ASV)。此次收購將把日本海上自衛隊(JMSDF)和日本海岸警衛隊(JCG)的本地造船數量從四艘減少到三艘,其他公司為川崎重工(KHI)和日本海軍陸戰隊公司(JMU)。三菱重工在一份聲明中表示,此舉將加強其國防造船業務。

不難看出,日本正在加速由內之外、由上至下的全方位整合與調整,新調整后的造船格局將是各日本造船企業更專注于細分產業領域,強化內部產業協作,降低內部同質化競爭,以達到提升產業國際競爭力的目的。新格局的行程會為日本造船業帶來怎樣的轉機,讓我們拭目以待!

來源:中國船檢

]]>

該船環保、低油耗,主要在北美和南美運營,可裝載谷物,同時可以運輸煤炭、鐵礦石和鋁礦。

三井E&S造船千葉船廠將于3月底結束造船業務,這是該船廠建造的最后一艘船。

三井E&S造船由于連年虧損,于2020年披露了造船業務重組計劃,將艦船業務賣給三菱重工,商船業務出售給日本常石造船及中國揚子三井造船。

]]>歐洲和美國的經紀表示,諾登收購了82,000載重噸“UWS 2”和“UWS 3”(均建于2020年)。這兩艘船在江蘇揚子三井造船有限公司建成,每艘價格達2720萬美元。這略高于三井物產在2015年訂造時支付的價格。

諾登和三井物產均未回復置評請求。

諾登今年將慶祝其成立150周年,該公司已將其戰略從傳統船東轉變為專注于租賃船舶的輕資產經營公司。

諾登運營近500艘船,并且是薩姆型散貨船板塊的大型公司,其船隊中有50多艘中型散貨船。該公司僅擁有其中兩艘薩姆型船,即81,000載重噸“Nord Penguin”、“Nord Beluga”號(均建于2015年)。

諾登購買三井旗下船可能表明該公司希望在其船隊中擁有一定數量的自有船舶。

來源:貿易風

]]>