1937年,中國籍輪船“順豐”、“新太平”遭日軍捕拿,后相繼在戰爭中沉沒,由此引發長達70余年的索賠紛爭,甚至被媒體稱為“對日民間索賠第一案”(精確說,應為船舶索賠勝訴第一案)。這不僅是抗日戰爭期間的眾多悲劇之一,更是牽動當今中日關系敏感神經的事件。

2014年4月19日,上海海事法院以日本三井船舶株式會社未遵照2007年該院判決,支付中日戰爭期間租用兩艘中國籍輪船的租金含利息共計29億日元(現值)為由,執行扣押三井船舶所有的礦砂輪“寶鋼精神”號(Baosteel Emotion,載重量226434噸)事件,想必仍然為許多關心中日關系的讀者記憶猶新。然而,中日雙方媒體對該事件的報道重點不僅南轅北轍,也多未能深入理解其來龍去脈以及背后隱藏的歷史意義。特別是對此求償事件的源起——為何有兩艘中國籍輪船在抗戰初期于日本本土遭到扣押,戰后中威輪船公司與中國政府駐日代表團嘗試向日方要求歸還、打撈兩輪及追討租金為何困難重重知之甚少。本文試圖利用檔案重建這段跨越二戰前后數十年的船舶扣押與索償的歷史。

被上海海事法院扣押的日本“Baosteel Emotion”號貨船(資料圖)

中威公司為何將輪船租給日商?

兩輪賠償問題的源起,必須追溯到20世紀30年代初期東亞航運業的特殊生態。相較西方各國,當時的日本航運業很早就走出了世界經濟大恐慌的谷底。隨著日本航運景氣恢復,對于船只的需求也日益增加,在國內造船供不應求之際,日本航運業者擴大租用外籍輪船以滿足所需。在這些外籍輪船的來源之中,當然包括了一水之隔的中國。

與此同時,雖然正逢20世紀前半葉中國輪船航運業發展相對迅速的階段,但中國輪船航運業正面臨缺乏強有力的大型航運企業、船只老舊、對外國船只依賴度過高等問題。其中影響最大的還是以英日為主的強力競爭,特別是九一八事變后日本對華北的經濟影響擴大,許多原本經營華北—東北沿岸航線的中國輪船公司,在日本航商的壓迫下業績更為不振,從而被迫在營運資金上仰賴日系銀行借貸,并逐步依附于日本資本,最后甚至轉型為專門的委托營運(Owner’s Managing Agents)公司,將船只租借給日本業者使用。

中威輪船成立于1930年,創辦人陳順通為浙江鄞縣人,在抗戰爆發前曾擔任上海市輪船業同業公會執行委員,為上海航運界聞人之一。從中威輪船成立到1936年抗戰爆發前夕,該公司陸續添購了4艘輪船,總噸位達12034噸,依據當年上海市輪船業同業公會的調查,在中國籍航運企業中排名第12。

陳順通

被扣事件主角的“順豐”輪,根據臺灣“國史館”收藏的檔案顯示,原為1911年德國造船廠建造的鋼質船身貨輪“烏蘇拉立克茂斯”(Ursula Rickmers)號。世界著名的勞氏船舶年鑒(Lloyd’s Register of Ships)稱,“烏蘇拉立克茂斯”號在1932年為中威輪船購入之前至少曾轉手三次。

至于“新太平”輪,“國史館”檔案顯示該輪是1902年英國漢米爾頓公司為位于澳大利亞一家公司建造的鋼質船身貨輪“庫令加”號。相較“順豐”號,勞氏年鑒記載“新太平”號在1934年被中威輪船購入之前,僅于1932年換過一次船東。

由此可知,“順豐”與“新太平”皆為相當老舊的輪船,而中威輪船購入它們正反映了20世紀30年代中國重工業發展尚在起步階段,造船工業技術不足,且輪船航運業普遍資金缺乏的問題。但這兩艘船卻成為中威輪船公司經營近海航線的骨干,如此也能理解陳順通在戰后亟于尋求索回兩輪的原因。

日本扣押“順豐”、“新太平”的導火線:淞滬戰役

在華北水域的中國籍航運企業受到日本航商勢力壓迫的大環境下,1936年6月16日,中威輪船與日本航運公司大同海運會社簽約,以整船包租(charter)的方式將“順豐”號交予大同海運營運一年。10月14日,中威公司又將“新太平”號以相同的方式租給大同海運專營中日間的不定期貨運船班。

1937年8月,淞滬戰役爆發之后,日本專營在華航運的最大企業—日清汽船株式會社遭戰火波及。8月12日夜間,國軍將停泊于日清汽船會社所屬浦東碼頭的船只予以扣押。隨著淞滬戰事擴大,國軍又在8月17日至24日間將扣留于浦東的“洛陽丸”等6艘輪船鑿沉于黃浦江中以執行封鎖作戰。

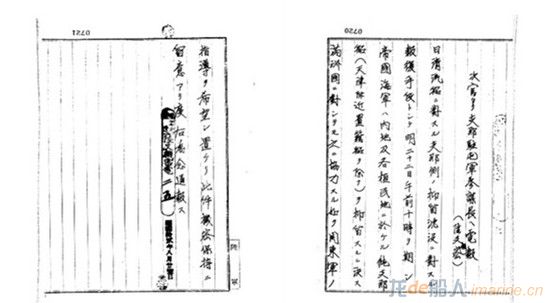

為報復國民政府鑿沉日清汽船所屬船只,日本海軍決定于8月22日上午10時起扣留停泊于日本本土、各殖民地以及偽滿等地的中國籍輪船。

日軍扣押中國輪船命令。資料來源:JACAR(亞細亞歷史資料中心)Ref.C01005619000,昭和12年《陸支機密大日記》第1冊第1號1/2(防衛省防衛研究所)

日本海軍的這道命令,決定了“順豐”與“新太平”兩輪的命運。 8月22日,距離租約到期僅剩不到一個月的“順豐”輪在大阪遭日軍扣押,同時“新太平”輪亦在八幡被扣。無情的戰火,不僅讓“順豐”與“新太平”陷入敵手,中威輪船的另外兩艘貨輪同遭波及。

為了抗日御侮,中威的“太平”與“源長”兩輪亦在淞滬戰役爆發之初為國軍所征用,分別自沉于江陰封鎖線與鎮海要塞,以阻塞河道,遲滯日軍攻勢。結果,中威輪船的船隊在抗戰初期就慘遭全軍覆沒的下場。

事實上,在中日戰爭爆發之初,已有大量中國籍輪船往來于日本本土水域,但與“順豐”“新太平”同時停泊于日本的中國籍船只中,卻有相當數量安然無恙,日軍不敢動其一絲一毫。

現存于日本防衛省戰史資料中心的舊日本海軍檔案顯示,當日軍決定扣押中國輪船時,曾特別選定“純***汽船”,并在相關命令中慎重注明“天津附近置籍之船只除外”。這段話呈現了日本海軍一方面要報復國民政府鑿沉日清汽船所屬船只,但又不能株連到實際上已受日資滲透之中國船商的投鼠忌器(以已依附于日資的政記輪船為例,該公司船舶即多登記為天津籍)。在層層考量之下,與日方有租賃關系,但并非日人投資的 “順豐”與“新太平”輪,自然就成了為日軍扣留的首選目標之一。

“新太平”輪

兩輪在戰時的命運與沉沒

日本海軍扣留“順豐”與“新太平”兩輪后,由于日本航運業界對船舶需求孔急,很快就移交負責主管日本航運交通的遞信省,然后又分別于1937年10月與11月間先后以定期租賃的方式將“順豐”與“新太平”交由大同海運經營——等于是還給該會社繼續使用。重返大海的兩輪,隨即投入了日本近海航線,載運北海道與九州出產的煤炭往來于日本各大小港口。

然而,“新太平”的命運多舛,它在遭俘一年多之后,就因遭遇臺風而于1938年10月21日觸礁沉沒于伊豆大島北岸的岡田燈塔附近海岸。值得注意的是,1940年間,急于確認“順豐”及“新太平”兩輪行蹤的中威輪船,終于重新聯絡上大同海運,但大同在當年9月輾轉交給中威輪船的照會卻對“新太平”已經沉沒一事只字未提,僅稱直到當時為止,一直定期將兩輪的租金交付遞信省。

相較早早便意外沉沒的“新太平”,“順豐”的使用期間較長。大約在1939至1940年之交,日方將它改名為“順豐丸”,并轉用于中日航線,往來于安徽馬鞍山等長江流域的鐵礦區與日本本土之間,運輸高品質的中國產鐵砂供日本國內鋼鐵廠之用。到了太平洋戰爭爆發前夕,“順豐丸”被日本陸軍征用為所謂的“A船”(陸軍運輸船),運輸部隊往來于日本本土和南洋戰場之間。但它最后仍然逃不過戰爭的厄運,1944年12月23日,“順豐丸”滿載日本陸軍部隊從新加坡啟航前往婆羅州古晉。25日凌晨1時39分,它于婆羅州西岸的外海30海里處遭美軍潛艇“頰紋鼻魚”號魚雷擊沉,此時距離日本投降僅剩8個多月。

戰后國民政府的索賠

1945年8月,二次大戰結束。身為戰勝國一員的中國亦開始著手調查、追討戰時遭日本擄獲、扣押的國籍船舶。根據中華民國駐日代表團于1949年提出的最終統計顯示,確定下落的被日扣押船只高達123艘、總噸位215998噸。這相當于1935年中國登記有案之輪船總噸位的30.3%。

正因為抗戰期間中國公、民營航運業者損失甚巨,戰后各航商乃成立民營船舶戰時損失要求賠償委員會,向交通部陳情希望能盡速獲得賠償。

1946年5月,中華民國駐日代表團成立,隨即于次月向負責處理戰后對日問題的遠東委員會(Far Eastern Commission)提出賠償原則,希望包括船舶在內的中國資產,凡是能提出正式證明文件者,均可向日方要求賠償。隨后,遠東委員會于7月18日正式議決通過“被劫物歸還政策”(Restitution of Looted Property Policy),規定所有在日本領海內之船只,只要能認明原為盟國登記所有而為“日方或其代理人用詐術或壓力所取得”,應即還各盟國。此外,所有日本領海內損壞及沉沒之被劫船只,如申請國提出要求,即應盡速打撈修理,并復原至被劫時的狀態。

其實,現存于上海及臺灣的檔案顯示,至少在1946年7月中,中方就已經打聽到順豐與新太平輪已經沉沒的風聲。只是從目前已知的檔案來看,只明確提到順豐號的沉沒時間與地點,對新太平號的沉沒時地尚無所悉。 因此1946年7月19日,也就是遠東委員會通過被劫物歸還政策的次日,駐日代表團便迅速去函駐日盟軍總司令部(以下簡稱“盟總”),要求協尋20艘戰時遭日本扣押之中國輪船。在這份清單中,下落仍然不明的“新太平”號正赫然在列。 9月30日,日本政府回報初步調查結果,明白記載“新太平”號已于1938年10月沉沒。但不知何故,盟總似乎直到11月底都還未將收到的消息轉告中方。

駐日代表團于11月27日去函盟總正式申請歸還。兩天后,民營船舶戰時損失要求賠償委員會向國民政府提出了包括“順豐”與“新太平”在內第一批27艘輪船歸還要求的證明文件。依據中威輪船提出的償還申請書中英文本,對兩輪的追賠請求主要為以下兩點:

①追還“順豐”與“新太平”兩輪原船,如該兩輪已不存在,則要求按照各輪同級噸位、同等年齡輪船盡速撥賠兩艘。

②由于“順豐”與“新太平”兩輪被扣后,是以定期租賃的形式交與大同海運使用,故中威輪船要求日方支付兩輪自1937年8月被扣起至1946年10月為止之租金。其金額分別為“新太平”號美金2490992元、“順豐”號美金3311414元(按日方使用期間日幣與美金匯率換算)。

這項要求正是長達六十余年索賠爭訟的原點,日后關于中威輪船與大同海運及繼承了后者的日本航運公司間的法律攻防,都是圍繞著追討這筆租金為核心進行。

求償的難點及中方處理陷入停頓的原因

1947年初,“順豐”與“新太平”輪的最后命運越來越清楚。1月14日與17日,盟總先后明確告知中方 “順豐”與“新太平”沉沒的消息。2月15日,對兩輪完璧歸趙尚抱有最后一絲希望的陳順通致函駐日盟軍總司令麥克阿瑟上將(Gen. D. McArthur),希望盟軍總司令能同意中威輪船取回兩艘被扣船只,或是以船齡、噸位相似的同級船只充作替代,并要求日方繳納租用兩艘輪船的租金。3月22日,中威輪船又透過駐日代表團行文要求盟總指示日本政府打撈“新太平”輪。

但盟總于3月24日的回復中,不僅清楚告知“順豐”與“新太平”兩輪已于戰時沉沒的噩耗,更指稱該公司要求的替代船只及繳納租金等要求不符合當前的歸還指令。至于中威輪船3月22日提出的打撈要求,盟總民間財產管理局則在6月9日回函駐日代表團,直陳“新太平”輪在1938年觸礁沉沒后,就為日本遞信省管船局所放棄,部分回收的船只殘骸也早已賣給橫濱的拆船商拆解,故現實上“新太平”輪根本就已片板不存,更遑論打撈。其次,關于“順豐”輪的打撈事宜,盟總也以該輪沉沒于日本領海以外,不符其打撈規定為由駁回了中威的要求。

盡管如此,中威輪船仍鍥而不舍希望能打撈沉船及追討租金,故多次去函外交部等機構要求協助辦理。國民政府外交部與駐日代表團等機構也盡可能配合中威的請求,向美方以及盟軍總部交涉。只是,被劫物歸還政策的修正自1946年底之后一直因盟國間意見不一而遲滯不前,連帶影響到中國船舶歸還與索賠作業的進展。

1948年7月29日,遠東委員會終于通過修正后的被劫物歸還政策方案,采納了不少中國的意見,特別是取消了原案中飽受各國所詬病的“沉沒船只打撈費用需在賠償配額內扣除”之規定,改為由日本政府承擔日本領海以內被劫沉船打撈修理等費用。此后,船舶歸還作業進展較為順利,但日本領海以外的被劫沉船打撈能否適用歸還政策的問題,卻因美蘇意見對立而未能列入被劫物歸還政策新案中。因此,順豐輪打撈與追討租金事宜也就繼續懸而未決。

至1950年春,經過努力,日本領海內沉船之中國籍船舶,已有8艘歸還,另有7艘即將修復或核定歸還,但仍有21艘船舶無法打撈修理。至于為數高達69艘的海外沉船,則因盟國間對于沉船打撈修理費用負擔問題的僵局而進展不前。更嚴重的是,盟總轉而要求臺灣當局“駐日代表團”同意放棄船只的打撈與歸還。

1950年8月,盟總來函詢問“駐日代表團”尚未打撈之被劫船舶處理問題,并稱“如二十天內無答覆,即以放棄論”。此時正逢朝鮮戰爭爆發,日本廢鐵價格高漲,日本廢鐵商有意收購部分沉于日本領海且尚未打撈的中國籍輪船。“駐日代表團”利用這個機會跟盟總最后一搏,在8月29日回函盟軍總部民間財產管理局,聲明所有沉沒于日本領海的中國籍船只,除了已經歸還或正在談判轉賣者之外,一律不考慮放棄。同時,“駐日代表團”還列出了12艘不愿放棄的船只名稱,其中就包括了“新太平”輪。

盡管“駐日代表團”仍試圖在形式上保留要求打撈及歸還“新太平”等12艘輪船的權利,但盟總的答復卻相當干脆。9月25日,盟總再度以日本政府早已放棄“新太平”輪的拖救,且保險商也已將它的殘骸拆解、船貨轉賣為由,變相迫使臺灣當局放棄“新太平”輪的打撈與歸還權。

此后,直到1952年臺灣當局與日本簽訂“中日和約”放棄對日求償為止,“順豐”與“新太平”輪的租金追討問題一直沒有得到解決。至于陳順通家族20世紀50年代移居香港后重新展開追討訴訟的經過,則是另一個故事了。

(作者蕭明禮,東京大學綜合文化研究科客員研究員、吉首大學歷史與文化學院特聘教授。學術論文《對日求償順豐、新太平兩輪強征案的歷史考察》完整版刊發于2016年第1期《抗日戰爭研究》。)