挑戰世界最深海溝,中國“龍皇”來了!記者近日從上海交通大學高新船舶與深海開發裝備協同創新中心獲悉,代號“龍皇”的1.1萬米深海遙控潛水器(arv)樣機研制成功,并在千島湖通過航行實驗,在實驗水池通過了全系統萬米耐壓功能實驗。目前,上海交大正聯合相關大企業,共同努力提升對全球海洋所有深度的勘察和作業能力。

這個高新船舶與深海開發裝備協同創新中心,是上海交大按照國家2011計劃,牽頭與科研院所和企業聯合組建的協同創新中心之一。今年是協同創新“2011計劃”啟動第5年,國家現已分兩批啟動38個協創中心建設。其中上海高校入圍4個中心,交大占了3席。在“211、985”工程之后,2011計劃作為中國高等教育系統體現國家意志的重大戰略舉措,如何在體制機制上實現產學研力量的深度捆綁?他們或許是個樣本。

校企常在一層樓“對對碰”

2011計劃的全名是“高等學校創新能力提升計劃”,瞄準“國家急需、世界一流”目標建設,每一個協同創新中心都是一所高校牽頭與眾多研究機構及企業單位結盟,且在相關領域具有唯一性和最高級。但在首輪評審中,上海共牽頭申報13個協同創新中心,其中只有2個中心入圍終評,但最終憾未入選。第二輪評審,滬上高校進一步調整選題、凝練方向、集聚資源,終于躋身“2011國家隊”,走上了“產學研協同創新”的深化改革和發展之路。

最近,中海油一場深水油氣工程技術領域的研討會來滬,會場就在上海交大閔行校區船舶海洋與建筑工程學院。“近水樓臺先得月”,從深水實驗水池到深海技術人才,這里可謂創新實踐一線。事實上,中海油以及中船集團等龍頭企業,也正是此處高新船舶與深海開發裝備協同創新中心的核心協同單位。有意思的是,開放共享的模式,吸引了美孚、bp等國際巨頭也慕名前來閔行校區做實驗。

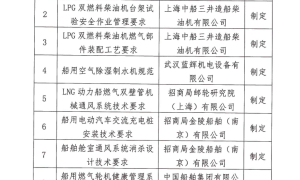

在日常,這個船海協創中心在交大閔行、徐匯兩大校區均實體運行,不僅有專門樓宇,還有一層樓就是專門用于產學研各方“合署辦公”,聚在一起“對對碰”。眼下,上海交大與華中科大、中國船級社、黃埔文沖、上海船舶研究設計院、滬東中華造船、上海船舶工藝研究所等,正聯合攻關一套船舶數字化智能設計系統(kship),借此加緊自主設計我國自己的萬箱以上級別集裝箱輪。這種滿載一兩萬標箱的海上巨無霸以往都按外國設計來建造的。

從前,企業通常只有碰到硬骨頭了,才立時三刻找高校幫忙解決;而高校院所,也往往活在自己的評價系統內,與企業缺少全鏈條的協作,更何談一起走好科技成果轉化的最后一公里。“現在,大家碰什么?”交大船建學院黨委書記張衛剛教授說,為國家自行開發船舶數字化智能設計系統,從一開始就必須從企業和產品的立場出發,倒逼出科研人員的智慧;否則,即使開發出來,也可能不適用甚至不實用,被企業界、產業界認為是紙上談兵。“碰的就是需求、經驗、工藝等,與船舶設計研究院、船舶工業企業定心坐在一起,才能成就好的系統。”

高校牽頭須站高望遠先行

以高校牽頭建設協同創新中心,為的是看趨勢、看長遠,做一些單打獨斗、小打小鬧做不起來的事。中國是造船大國、海洋大國,卻不是造船強國、海洋強國。現狀在于,涉船涉海單位所用的船舶設計工具多靠引進,不僅花了百萬元級別的采購費,還需要為后期培訓、維護、更新等支付大筆服務費,在產業源頭上受制于人。

業內人士也清楚,各廠商買來不同版本的洋軟件,各環節的設計接口不一,在實際設計制造流程中,造成工作效率低下,交付周期延長。甚至有些船廠還不得不根據“水土不服”的洋圖紙,改造生產線,成本隨之高企。對此,船海專家們10年前就開始了船舶數字化智能設計系統的一期工程,如今又在協創中心平臺上,與下游行業攜手進行二期開發。

“船舶數字化智能設計系統簡稱kship,其實意在kingofships,也是船舶之王的意思。”船建學院副院長、長江學者特聘教授萬德成告訴記者這其中的雄心壯志。此套系統現已實現船舶設計的全透明,從機艙布局、設備舾裝到機電系統,全部三維直觀可視化,即使幾萬乃至十幾萬管線也都條分縷析、一目了然,覆蓋了船舶設計建造的全周期。今后,各廠商不必再重復購買“洋設計”,可用一套自有系統取而代之。

有些事,需求普遍卻沒人抓,更需要站高望遠、先行協同。除了走向深海的萬米級“龍皇號”、3500米級“海龍號”、4500米級“海馬號”等深潛器家族,上海交大牽頭協創中心還有一個“天字號”家族名揚天下――那就是絞吸式挖泥船。萬德成教授表示,這看似一種小眾化的工程船舶,大院大所都不太愿意花大力氣開發,但伴隨著我國港口航道、吹填造陸等建設需求,挖泥船大有用武之地。作為協同創新牽頭人,交大一開始不問企業要錢,自己投入部分資金,吸引需方用上國產船只,后來逐步替代進口,降低成本,拿下了80%國內市場,并節省造價百億元人民幣。

如今,天鯨、天獅、天麒、天麟號等近70位“家族成員”陸續誕生,已然成為我國乃至世界疏浚行業主力軍,先后在上海洋山深水港工程、長江口整治工程、曹妃甸首鋼工程、環渤海灣經濟帶建設等工程中立下赫赫戰功。中心副主任、交大船建學院院長楊建民教授說:“船海協創中心從誕生之日起,就志在為海洋強國夢貢獻智慧和力量,成為支撐行業發展的核心技術研發重要基地。”

全校頂層設計把協創進行到底

從新概念深海“空間站”平臺到大型海上浮式基地,船海協創中心的高校、院所、企業正聯袂創作驚世之作。目前,不僅上海交大內部的機、電、船、材等優勢學科力量全部被整合起來,還匯聚華中科大、大連理工等高校,以及中海油、中船總等行業龍頭的合力。這樣的協創模式同樣出現在另外兩個國家級協同創新中心:基于激光的聚變科學與應用ifsa協創中心,以及基于下一代互聯網的未來媒體網絡協創中心,它們分別面向科學前沿領域與行業產業領域。這3個“國字號”中心已自動成為上海市協同創新中心,同時交大領銜的系統生物醫學協同創新中心也一同獲得了上海市重點支持。

不僅有國家級與市級,上海交大事實上已在全校體制機制層面進行頂層設計,把這種協創模式進行到底。說起這樣的新架構,上海交大科學技術發展研究院常務副院長關新平教授特別振奮,“協同創新中心的建設目標,就是世界上提起這個領域的幾大中心,必然會提及中國。”中科院院士、上海交大校長張杰表示,全校正圍繞國際科學前沿和國家重大戰略需求,聚焦在暗能量探測、智能制造、數據科學、轉化醫學等20個重要科技問題,從中提煉代表國際最高科研水平并與國家戰略需求相銜接的重點方向,并在此基礎上對協同模式和機制進行積極探索,貢獻于上海具有全球影響力科技創新中心建設。

“不僅高校、院所、企業交叉,在學科上也要形成多種交叉,比如醫工交叉、農工交叉甚至文理交叉,建立校內外、各院校充分協同的若干交叉研究院,涉及數十個交叉團隊。”關新平表示,更深層次的綁定,不僅是項目綁定,還有人才綁定,比如校企人員互派互聘,以至于打通兩套不同的考核與評價體系,實現更大意義上的“大協同”。

來自解放日報