集裝箱化革命的第一個發展趨勢是船舶大型化。事實上,船舶大型化不是一種新趨勢,而是集裝箱化與生俱來、持續不斷的趨勢。

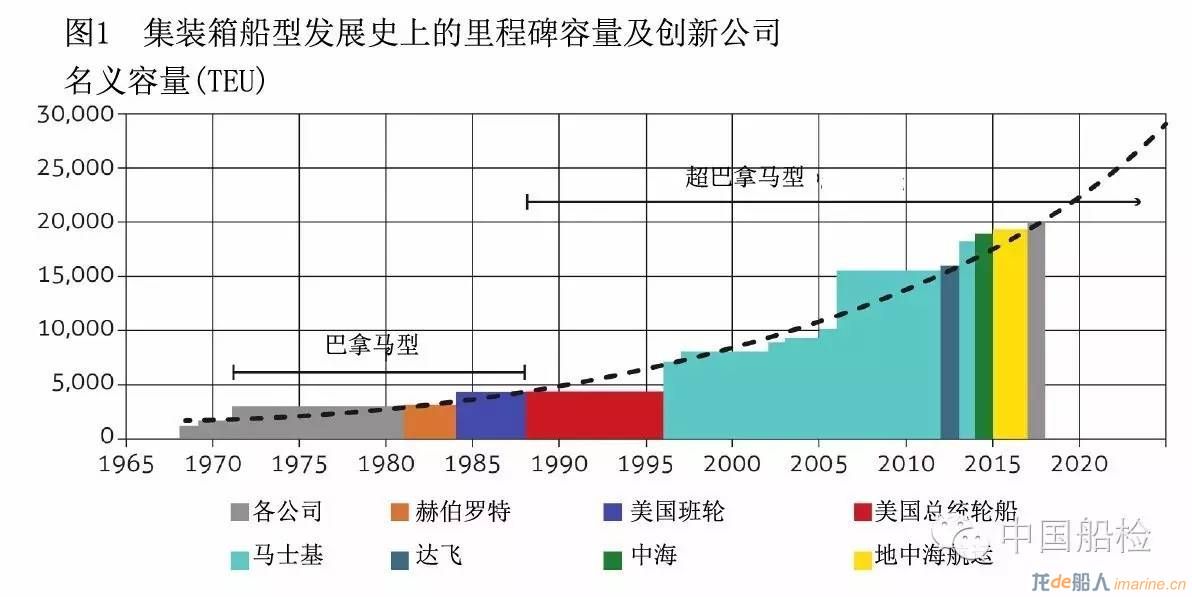

自20世紀90年代中后期以來,行業巨頭馬士基航運一直引領著船舶大型化的潮流,一直到今天的20000標箱級船。如果今后的發展仍然遵循近40年來發展到現在的增長指數回歸曲線,我們很可能在2020年看到第一艘23000標箱船下水,并在2025年期待看到30000 標箱船(圖1)。 這樣的規模是當初創造出將貨物塞進一個大鐵箱的念頭的麥克萊恩所無法想象的。

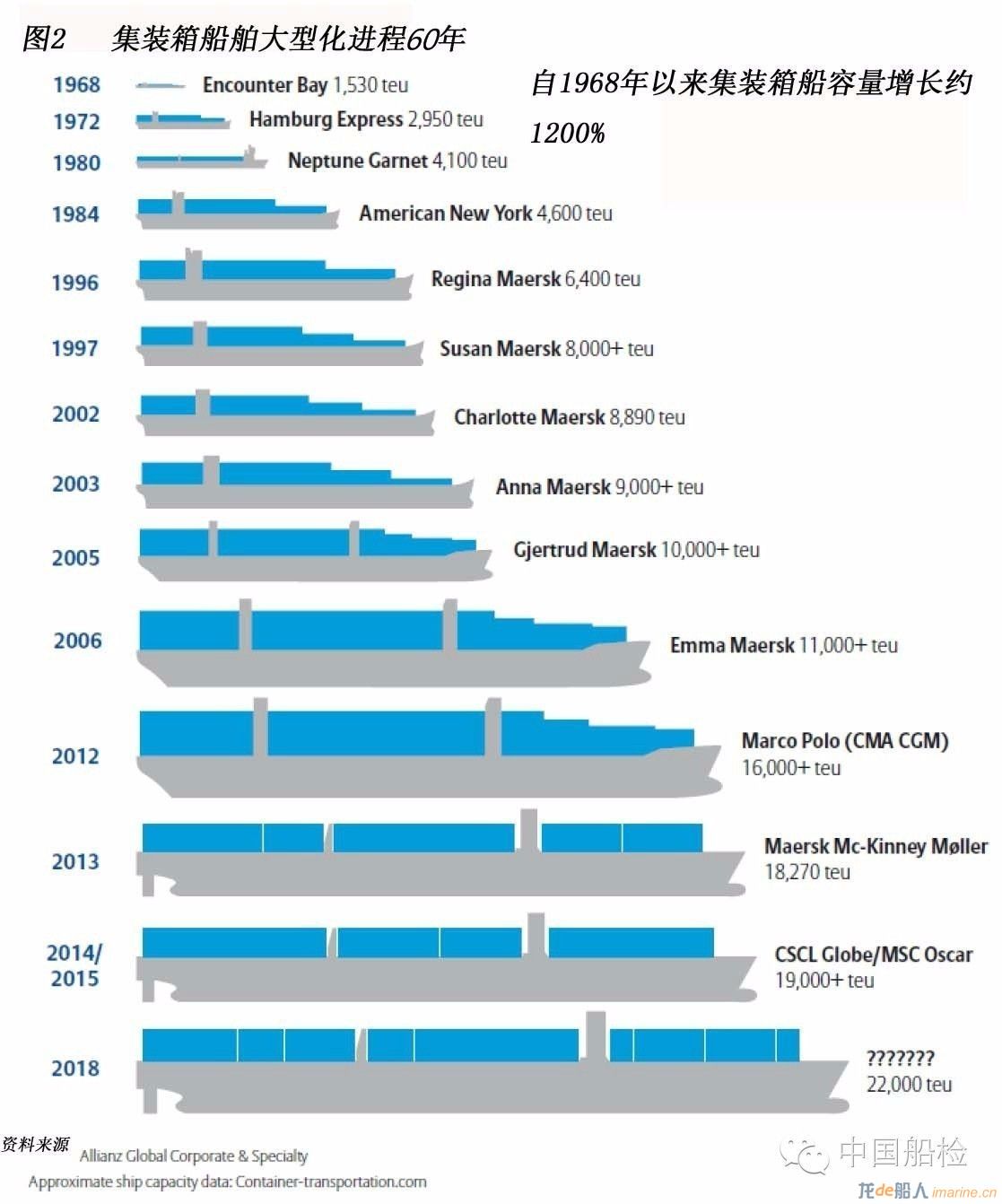

20世紀70年代,新船平均容量是1100標箱。到2015年4月,新船訂單的平均容量是7900標箱。訂單船舶中一半以上船舶的容量大于5000標箱。圖2顯示過去60年里集裝箱船容量持續變大的趨勢。

班輪運輸業是盈利微薄的充分競爭行業。運價承受著巨大的市場壓力。只要班輪公司通過削減成本和提高效率而獲得利潤的提升,市場力量就立刻會讓他們的顧客分享“蛋糕”。

據行業咨詢機構德魯里航運咨詢公司說,從1998年到2013年,燃油價格上漲790%。按上海集裝箱運價指數(SCFI)計算,同期集裝箱平均名義運價僅上升3%;而考慮通貨膨脹因素以后,這15年中,集裝箱實際運價下跌20%。

如此嚴峻的盈利性挑戰迫使承運商不斷地擠壓成本、提高效率。通過船舶大型化,承運商可以同時獲得規模經濟和降低燃油成本雙重好處,這正是近幾年來推動船舶大型化的重要原因。

燃油成本占據一艘集裝箱船營運成本的大部分比重。尋求降低成本的途徑,首先就會瞄準燃油這一個最大的目標。慢速航行的措施收獲了降低燃油成本的效益,而船舶大型化則能夠更進一步地降低平均每一集裝箱運量的燃油成本。因而,從經濟學上來說,船舶大型化趨勢是不可避免的。

近幾年來,日益嚴峻的環境法規同樣鼓勵和獎勵船舶大型化。制訂環境法規的目的是為了減少船舶的廢氣排放。大船在環境方面的效益就是使運送的每一標箱貨物產生的廢氣更少。由于環境法規的力度不會減弱,相反只會越來越強硬,所以船舶大型化的推動力量只會越來越強大。

然而,2015年10月下旬,馬士基航運宣布停航一艘18270標箱的3E級新船。11月5日,馬士基航運宣布暫時放棄6艘19630標箱型船訂單。這6艘船是馬士基航運今年6月訂造的11艘3E系列巨型集裝箱船的第二代“升級版”中的一部分。這表明,船舶大型化趨勢受到了某些力量的狙擊。

2015年4月,聯合國經濟合作與發展組織(OECD)發布《巨型船舶的影響》報告開始 “狙擊”大船,認為集裝箱船舶大型化和承運商的營運聯盟化是造成港口擁堵的罪魁禍首。5月,世界航運理事會發布《對港口擁堵、船舶規模和船舶共享協議的一些看法》,“狙擊”OECD報告。

最近馬士基對大船的停航和撤單表明,班輪公司也未能從這一輪船舶大型化獲益。真正享受大船“紅利”的是三家韓國造船廠,比利時和荷蘭的幾家疏浚企業,以及一家占全球主導地位的中國起重機制造商——振華港機。顯然,船舶大型化帶來的是全球港口、碼頭營運商和班輪公司三方俱損的結果。即使那些享受到低運價的托運商,也遭受到班輪公司航班延誤和港口擁堵等種種負面影響。這是一個悲劇。

盡管有業內專家認為,不斷增加船舶容量可能有違經濟規律,船舶大型化趨勢也因種種原因而暫時受挫,但是,目前沒有跡象表明這一趨勢已達終點。可以預言,一旦氣候回暖,承運商和造船廠向23000 標箱至30000 標箱的馬六甲極限型船“沖刺”的進程將會重新啟動。

來源:中國船檢