“韓進破產事件持續發酵”

從8月31日韓進海運正式向首爾地區中央法院提請破產保護申請以來,韓進破產事件持續發酵。令整個航運業為之一顫。最多的時候80多艘船舶載著140多億美金的貨物漂在海上“無家可歸”。包括日本美國澳大利亞中國以及歐洲多個港口都拒絕了該公司船舶入港。歐洲及美國的零售商們也一度陷入恐將在圣誕節日來臨之前不能得到充足補貨圣誕老人無禮可送的危險。

“Rickmers海運尋求債務重組,已到破產邊緣?”

另更具彭博社最新消息:

由于深陷資金流動性危機,新加坡上市集裝箱運輸公司Rickmers海運正在向其債權人要求大約總額為2.53億美金的債務還款寬限,Rickmers明確表示,其肯定將無力償還即將于明年3月份到期的大約1.797億美金的優先債務以及明年5月份到期的一億新元(約合7330萬美金)的本金和利息。

說到新加坡的公司,不得不說的還有,

“7月27日,擁有51船舶新加坡油服公司SWIBER申請破產清盤,高管紛紛辭職”

目前油市狀態不是很樂觀,但不可忽略一點的是新加坡油服公司們的慘狀——現在不僅僅是油價在下跌。由于債務越來越多,而收入卻在減少,油服公司已經集體陷入困境。公司陷入如此狀況,和近日油價一直低迷有關,現在這些石油公司都面臨強大的破產危機.

Swiber控股于28日早上發文告宣布,集團已經在27下午正式向法庭申請清盤,新加坡高庭委任了Cameron Lindsay Duncan和莫曉萍(譯音)擔任臨時清盤人(provisional liquidators)。

與此同時,集團三名執行董事分別是公司執行理事兼副主席Francis Wong,首席財政官Leonard Tay以及執行理事Nitish Gupta也紛紛宣布辭職,尋求新的發展機遇。

同為新加坡的Marco Polo Marine(KPMG )也與本月初表示,遇到了類似的麻煩。

“根據德國分析機構Deutsche Fonds Research估計顯示,德國KG基金模式融資下的2,200艘船只中約有5分之1將宣告破產。”

根據德國船東協會(VDR),多年來德國的銀行及投資人廣泛投資海運業,握有全球運能約29%,比其他國家的投資人都多,如今這些投資大多已虧損。

過去多年由德國銀行業、經理人向富人如律師、醫生等大力兜售這些封閉式基金,吸引到數10萬的德國人加入,大筆的資金注入高達1,800個船舶基金(KG funds)。

德國封閉式基金協會

BSI表示,去年有相當于175億美元的資金注入海運資產。

“干散貨運輸方面,近期STAR BULK 首席執行官明確表示,該板塊的低迷狀態將持續低迷到2019年。”

這家紐約上市公司近期成功的與債權人談判后推遲了大約 2.239億美金的債務本金償還期限直到2018年6月30日,該公司CEO Petros Pappas表示,這將極大的有利于我們能夠比較輕松的挺到2019年。

有此可見,韓進并不是個例,整個航運業(集裝箱運輸業)的不景氣從今年上半年的全球12大航運公司半年財報可見一斑,12大航運公司中11家錄得大額虧損。其中幾家甚至可以說是徘徊在破產的邊緣。日本的三大航運公司Mitsui OSK Lines(MOL),NYK Line(NYK)以及Kawasaki Kisen Kaisha(K-line)看起來也都稍顯虛弱,甚至有比較激進的投資人建議其三家盡快合并以避免遭遇類似韓進一樣的厄運。當然了,近段時間也有相關媒體報道,由于川崎汽船近年來業績不佳,并預測未來兩年仍為虧損。但是Effissimo基金仍不斷買進股權,分析師、投資人揣測Effissimo基金已找好下家。花旗集團分析師表示,歐洲買家可能對川崎汽船的北美航線有興趣。另有參與并購交易的銀行業人士推測,已有中國買家直接與川崎汽船交涉。而根據航運交易公報的分析,潛在的中國賣家只有中遠海運以及招商集團。

嚴寒環境下,縱使大個頭依然抵擋不了寒冷的侵襲。目前排名世界第三的在9月2日發布財報中顯示,法國的達飛輪船CMA CGM, 凈虧損額達到1.28億美元,相較于去年同期凈利1.56億美元,有巨大滑坡;另外,作為行業領導者的馬士基航運在2016年上半年也錄得1.14億元的凈虧損,其還擔憂2016年全年恐將不可避免的出現虧損。丹麥航運研究機構SeaIntelligence Consulting首席執行官 Lars Jensen警告稱,2016年全年,全球集裝箱航運業虧損將能達到100億美金!

什么原因造成航運業如此寒冷、低迷且漫長?

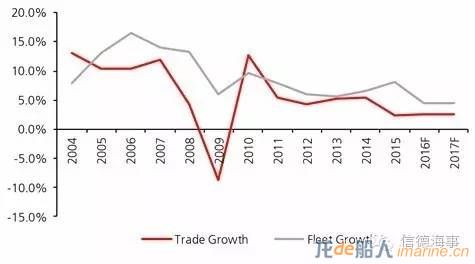

兩個最重要的原因。第一,經濟危機以來全球貿易的嚴重萎縮。全球海上貿易中,按貿易額來算,2/3來自于集裝箱海上運輸,但是低迷的經濟增長以及貿易的自由化受到越來越嚴重的挑戰使得集裝箱的運輸量得不到有效的增長。另外,全球制造業模式上的變化也對集裝箱運輸帶來了嚴重的沖擊,越來越多的跨國公司開始將工廠建在本地市場,比如美國的通用電氣,他們目前在全世界需要發動機零部件的地方建廠而不是從美國運送到本地市場。Alphaliner估計,2016年集裝箱運輸能力將提高3.9%,而同期全球需求增長僅為1-3%。

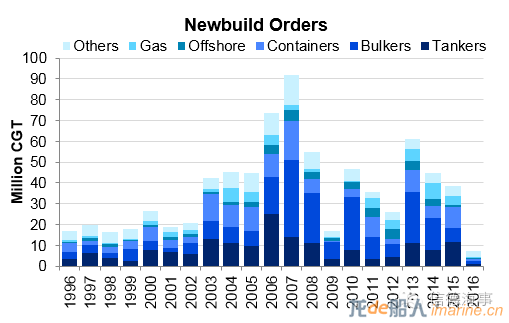

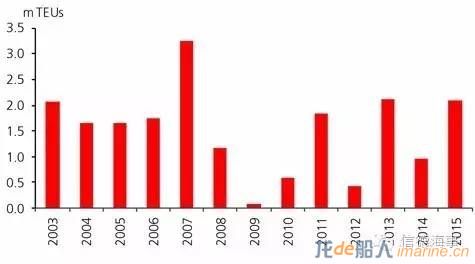

以下為集裝箱船舶新訂單運力:

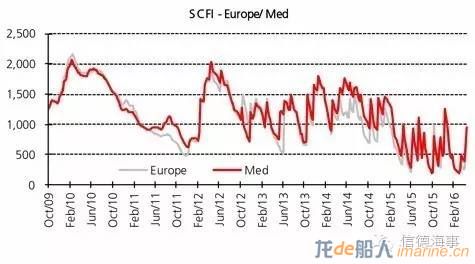

另一個重要的原因則來自于世界集裝箱船隊運力的快速增長,尤其是從2009年后由于對所謂的“航運周期”錯誤的判斷,而訂造的大量新船(以及越造越大的船舶)。Clarkson的數據顯示,全球集裝箱運力從現在到2019年將增長16.9%。運力嚴重過剩對集運運價造成了毀滅性的打擊!今年早些時候甚至歐亞航線的單箱運價居然有傳言僅為75美金,甚至還有傳聞某公司祭出了0運費,暗中打起了價格戰。整體而言,根據上海航運交易所提供的數據顯示今年歐亞的單箱運價相比起2014年降低了一半。

航運業曾經經歷過多次危機寒冬,但是這一次的危機似乎比其他任何時候都嚴重。并且本次危機中各方都在抗拒很顯而易見的建議——比如拆解運力,處在囚徒困境中的各方,急需尋找到一個所謂的“納什均衡”。但是時間不等人,隨著行業逐漸深入到又漫又長寒冬,為了生存,要么你體量夠大(如今這個情況下,似乎再大的體量都不行),要么開始積極采取不同的生存策略。

“行業領軍者,她在怎么做?”

作為行業領導者的馬士基在這方面取得的成效最為顯著,其減成本的策略使得其在如此低運價的環境下使得其單箱運輸僅損失11美金,而韓進海運方面,這一數字約為100美金,話雖如此,損失再少,可是畢竟都是在虧損!這也是不可接受的!

近期也有各方傳言,馬士基集團正在密謀拆分或者售賣旗下部分業務,其具體的方案也將于最近透露。

馬士基集團從上世紀60年代開始多元化發展:超市、航空、以及原油鉆探,當然還有航運。其初衷是期望在不同領域的投資能在油價與運費之前得到一個對沖,比如當油價較高時,海運方面的利潤會遭到一定擠壓,但是油氣開發方面的利潤就會較好;反之當油價低迷時,海運方面的利潤就會相應更好。但是自從2014年以來,全球遭遇了油價以及集運運價雙雙走低的困境。

今年6月,馬士基集團前CEO安仕年宣布“下課”,馬士基航運CEO 施索仁繼位并兼任馬士基航運CEO。安德森之前是著名啤酒品牌嘉士伯的CEO,也是馬士基集團第一次嘗試從集團外引進CEO的嘗試,安仕年更主張集團的多元化發展,而從1983年開始就進入馬士基工作的施索仁對此卻持有更不同的看法。馬士基集團新方案出來之后方可見分曉。

關于馬士基的分拆,現在流行兩種觀點:

一種是之前丹麥三大報之一Berlingske Business報道的馬士基集團將拆分成兩個板塊:一塊專注于運輸,一塊專注于能源,新的能源公司集團可能將涵蓋馬士基石油天然氣公司、馬士基石油勘探公司和馬士基海洋服務等公司;而運輸部門將涵蓋馬士基航運公司、丹馬士環球物流、馬士基集裝箱碼頭公司、馬士基特種船公司(Svitzer)和馬士基油輪公司。

但是,很多業界人士對馬士基集團更有可能最終將更聚焦集裝箱運輸業務,如上文所述,要知道施索仁既是馬士基航運CEO也是集團CEO,其曾表示其將努力增加集團收入,而目前油氣板塊增加收入(或是減少損失)的方式顯然更少。今年6月道達爾取代丹麥馬士基贏得卡塔爾最大油田30%股權,從而取代馬士基贏得其最大油田Shaheen25年經營權,這使得馬士基石油表示,其產油量到2018年不得不面臨減半的結果。

另一邊,馬士基航運,作為世界上最大集運公司,想增加收入也有許多的工作需要做。

2015年,馬士基與地中海航運MSC締結2M聯盟,今年4月及5月,其他的多家競爭對手也相印的締結了大洋聯盟及THEALLIANCE,幾大聯盟的市場占有率已經超過了3/4,但是聯盟的締結并不能從根本上解決運力過剩的問題,依然抵擋不了運費下滑的趨勢。

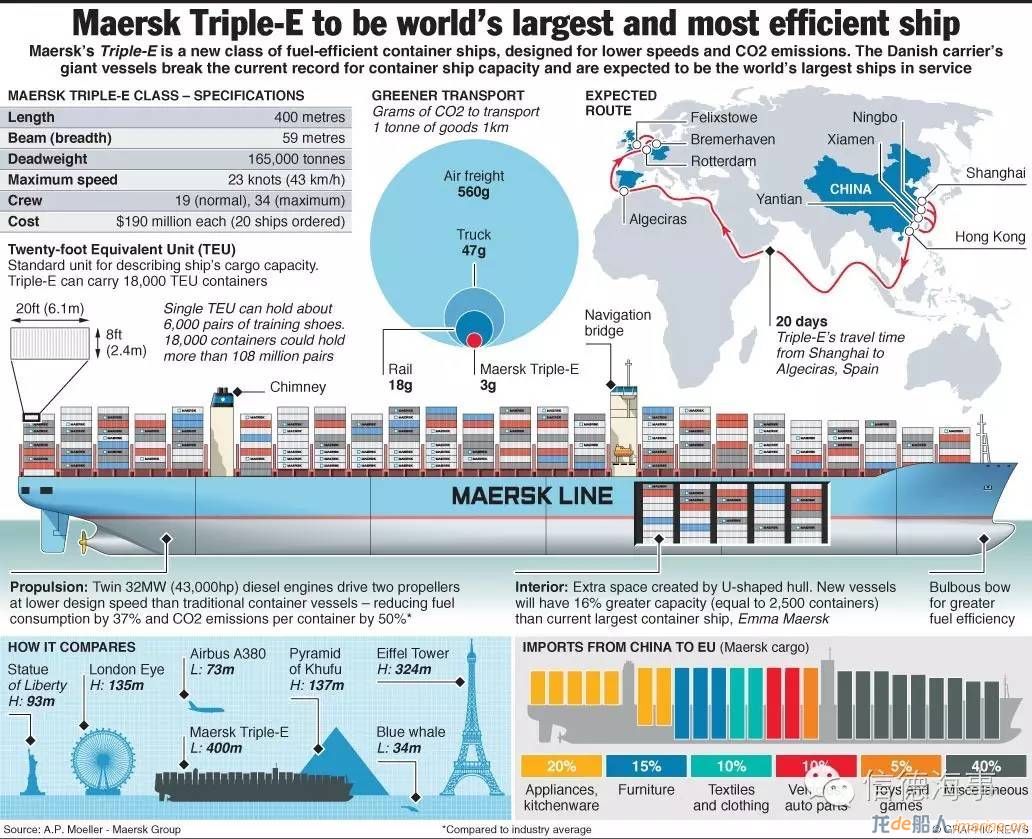

另一個策略:造大船。馬士基首席運營官SorenToft曾表示,“在油價較高時我們造大船以及使用更經濟的航速以減少燃油花費。”所以馬士基之前訂造了20艘超大型的3E級集裝箱船,之后其他公司,比如MSC以及CMACGM都相繼訂造了幾乎可以裝載到20000TEU的超大型集裝箱船,但是后來近一年多油價大幅下跌,2015年,燃油消耗僅占馬士基航運花費的13%,以至于這方面的節省相當有限,意識到問題后,在去年最后一艘3E船舶交付后,馬士基終于開始收緊了新船的訂造。

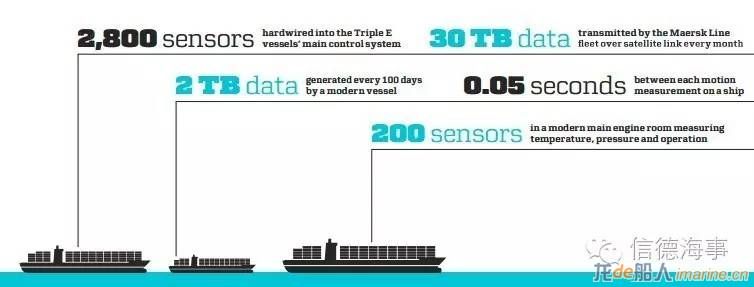

與其訂造新船,馬士基現在轉而更趨向于對現有船舶的改造以達到運力更優化的效果。目前馬士基已經在中國的船廠對多艘E級集裝箱船進行了增加箱位以及對球鼻艏形狀進行的改造。另外“擁抱數字化時代”,使船舶更為智能化也是很重要的策略之一,根據Clarkson主席Martin Stopford,“更智能化的船舶,更有效的船岸協調最高能將運營成本減少30%。”比如:更智能的船舶和船岸協調是馬士基敢于在全球范圍內裁員多達4000人的原因之一。

從去年開始馬士基就開始了對旗下船隊該造以便于能獲得更多的數據,其在船上安裝的傳感器將能更方便的對船舶進行定位與船岸協調,碼頭能更早的獲取船舶及船上集裝箱的各種數據,從而更好的優化工作流程,另外更好的軟件還能使船舶的配載更為高效,比如,光減少空箱運輸就也很大程度上節約了成本,增加了收入。

就在近期,馬士基聯合BMT集團旗下的BMTSurveys (以下簡稱BMT)共同開發了一套線上海事應用程序對船隊的實時狀態及隨事件及環境變化下的動態數據進行跟蹤從而達到對船舶狀態進行有效的評估。

NYK也有類似的一套名為xChange的系統,更好的對集裝箱進行定位并減少空箱運輸每年能為該公司節約1億美金。

另外,馬士基于三年前組建的一支專業分析團隊,給公司船隊提供更經濟的航速參考以及航線選擇,另外提供專業的建議配合高科技的信息傳感,使得船舶能夠在出現重大問題解決問題以避免不必要的大額船舶修理與船旗損失,也將為公司節省更多的開支。

作為競爭對手的某公司CEO開玩笑的表示,“我們什么也不用做,看著馬士基并復制他的腳步就好了。”

來源:信德海事