海工裝備運營市場形勢

主要產油國達成減產協議推升油價

在年初跌破30美元/桶之后,2016年國際原油價格整體呈現波動上行走勢,布倫特原油現貨價格全年上漲49%。上半年,油價爬升態勢尤為明顯,從最低點的26美元/桶漲至年中的51美元/桶,幾乎翻了一番,期間油價上漲主要由區域性原油供應短缺驅動,同時美國頁巖油產量持續下滑、OPEC凍產預期不斷升溫、美元指數走低等因素也對油價上漲起到重要的推動作用;下半年,隨著影響供給中斷的因素逐漸消退、美元指數重歸上行通道以及美國陸上鉆機數量出現反彈,國際原油價格停止上漲,在40-50美元/桶的區間內持續震蕩;12月,OPEC及非OPEC主要產油國出乎意料達成減產協議,油價回升至50-55美元/桶。

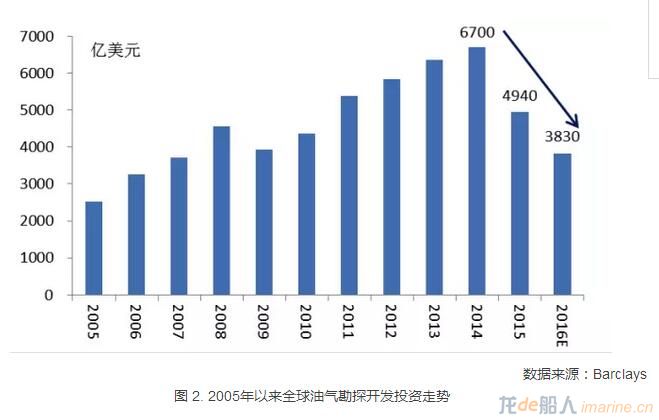

油氣勘探開發投資連續兩年大幅萎縮

由于國際原油價格長期處在低位,2016年全球油氣行業繼續致力于壓縮開支,挪威國油、巴西國油、墨西哥國油、BP、康菲石油等大型海洋油氣公司全年資本支出較2015年再度萎縮,且萎縮幅度高于年初預期。根據英國巴克萊銀行對全球200家油氣公司的調查,2016年全球油氣勘探開發投資規模約為3830億美元,較2015年下滑約22%,這是新世紀以來全球油氣勘探開發投資首次連續兩年出現萎縮。

海工裝備運營市場過剩并未有效緩解

油氣公司縮減油氣勘探開發投資,海上油氣勘探開發活動依舊趨弱,各類海工裝備需求量持續走低,導致全球海洋工程裝備運營市場供應嚴重過剩,大批裝備閑賦。

鉆井平臺方面,截至2016年年底,全球處于閑置狀態的鉆井平臺達到223艘/座,封存數量為117艘/座,二者合計較2015年年底增加約80艘/座,較2014年底更是增加近190座/艘;拆解方面,2016年全年,全球共拆解鉆井平臺約40艘/座,拆解速度雖然較油價下滑之前明顯加快,但與2015年基本持平,仍遠遠低于市場期望,特別是自升式鉆井平臺,下半年無一拆解。

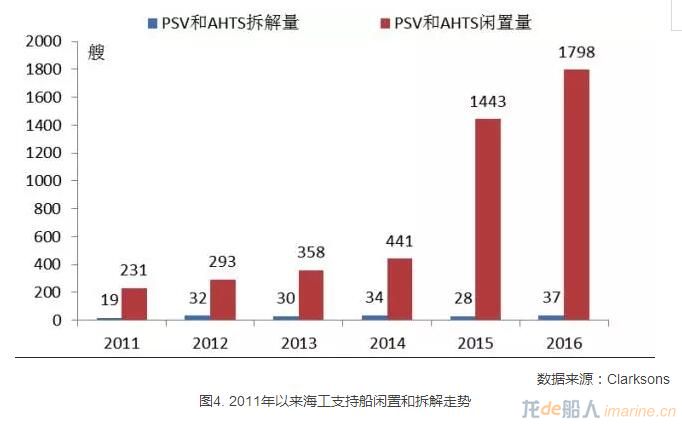

海工支持船方面,截至2016年年底,全球處于閑置狀態的PSV和AHTS共計1798艘,較2015年年底增加約25%,較油價下滑之前更是翻了兩番;拆解方面,由于海工支持船拆解價值量相對較小,且將船運移至拆船廠的費用較高,船東更傾向于將船舶閑置,導致2016年拆解量僅為37艘,與油價下滑之前的拆解量處在同一水平,對于緩解市場供需過剩來說只是杯水車薪。此外,海工支持船閑置船齡也趨向于低齡化,2016年年底閑置AHTS和PSV平均船齡分別為26年和21年,較油價下滑之前分別減少8年和11年。

海工裝備利用率和日租金繼續走低

在運營市場需求疲軟、供應嚴重過剩的背景下,新租約招標數量明顯減少,已有租約被提前終止也成為常態,海工裝備利用率在此背景下進一步下探,運營市場競爭趨向白熱化,目前絕大多數海工裝備租金水平已經接近甚至是低于運營成本。

鉆井平臺方面,2016年12月全球自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺平均利用率分別為65%和63%,較去年底分別下滑10個和14個百分點,自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺平均期租日租金分別為7.867萬美元/天和13.574萬美元/天,較去年底分別下滑約9.0%和31.0%。

海工支持船方面,2016年12月AHTS和PSV平均利用率分別為69%和66%,較去年底分別下滑7個和4個百分點;80噸系柱拉力AHTS和3200載重噸PSV平均期租日租金分別為4800美元/天和8900美元/天,較去年底分別下滑33.8%和31.5%。

船東經營風險居高不下

由于油氣市場持續頹靡,多數船東經營十分慘淡,2016年部分船東難以繼續擔負巨額債務和虧損,不得不退市或重組,繼美國鉆井承包商Hercules Offshore和Vantage Drilling進行債務重組之后,一批海工船船東在長達兩年的低油價沖擊下,經營危若累卵,已經難以繼續支撐。挪威海工船船東Havila Shipping、Boa Offshore、Farstad Shipping等均在實施或籌劃債務重組;瑞典船東Viking Supply Ships正在實施債務重組;新加坡上市海工船東Otto Marine從新加坡證券交易所摘牌退市;新加坡運營商Swiber已經處在司法托管狀態。對于船東來說,債務重組可以在一定程度上緩解燃眉之急,但是市場走勢才是決定企業發展前景的關鍵性因素,鑒于當前持續低迷的市場環境,破產清算將成為部分船東的最終歸宿。

海工裝備建造市場形勢

受上游市場環境影響,海工裝備建造市場處于極度低迷狀態,成交額連續第四年萎縮,裝備交付難情況依然嚴峻,海工裝備建造企業普遍面臨生存危機。

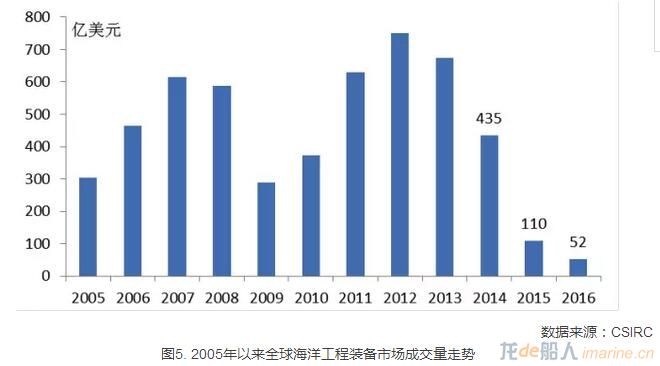

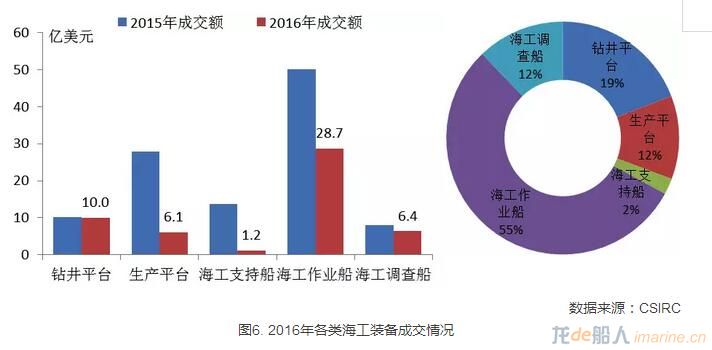

新建市場成交額再度萎縮五成

在長達兩年多的低油價環境下、全球海上油氣開發活動持續疲軟,海洋工程裝備需求萎靡不振,海洋工程裝備建造市場每況愈下。2016年全球共成交各類海洋工程裝備81艘/座、52億美元,同比分別下滑56%和53%,在2015年萎縮七成的基礎上再次重度下挫,成交額僅相當于油價下滑之前的月均水平。

鉆井平臺方面,受制于市場供應嚴重過剩,新造需求基本消失,但在伊朗5座自升式鉆井平臺訂單的支撐下,2016年成交額達到10億美元,與2015年基本持平,在總成交額中的占比為19%。值得注意的是,伊朗在俄羅斯船廠訂造上述5座自升式鉆井平臺,含有一定政治合作的色彩,并不代表市場出現觸底或好轉;相反,選擇訂造新的平臺而非租用在役平臺,一定程度上不利于鉆井平臺市場供應過剩的緩解。

生產平臺方面,由于海上油氣開發項目在低油價背景下延期擱置,浮式生產平臺建造招標項目寥寥無幾。盡管下半年部分經過多輪成本壓縮的浮式生產項目完成招標工作,但由于相關建造合同未能在年內簽署,全年浮式生產平臺成交額僅為6億美元,同比下滑約78%,占總成交額中的比重僅為12%。此外,FSRU依然保持相對活躍,年內成交2艘,占浮式生產平臺成交總額的74%,另有多個FSRU項目已經展開招標,或已簽署意向書。

海洋工程船方面,在海工作業船和海工調查船訂單的支撐下,全年成交額達到36億美元,同比雖下滑50%,但占成交總額的比重卻高達69%。其中,海工作業船成交額達到29億美元,其市場驅動因素一定程度上轉換為海上油氣設施退役以及海上

風電場建設維護需求;海工支持船訂單在市場供應嚴重過剩的背景下幾乎消失,全年僅成交1.2億美元,同比大幅下滑92%;海工調查船得益于各國政府機構科考方面需求,全年成交6.4億美元,同比下滑幅度僅為22%。

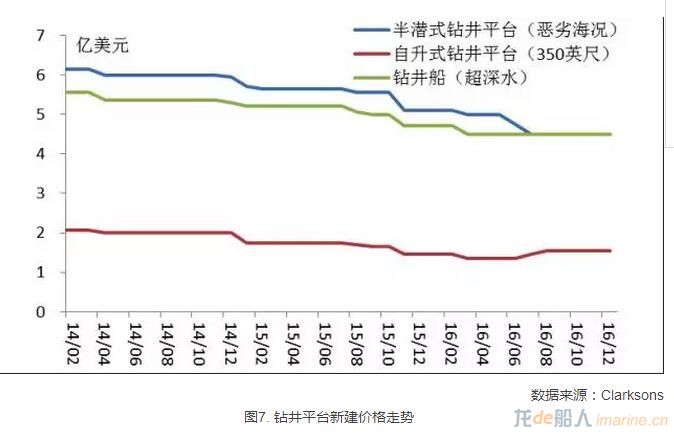

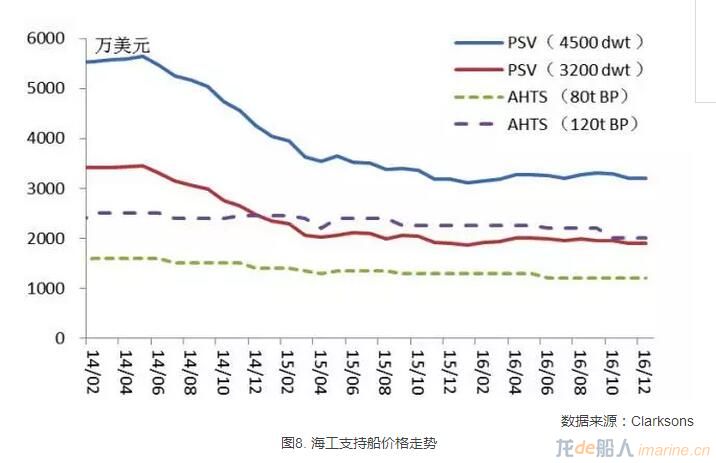

海工裝備新建價格基本觸底

盡管海洋工程裝備市場需求不斷萎縮,但是裝備新建價格經過兩年左右的下滑,已基本觸及甚至跌破企業建造成本,加之建造企業資金短缺、經營困難,對低價、無利、低首付等風險較大的裝備訂單承接欲望不強,2016年年中海工裝備新建價格基本觸底。

鉆井平臺方面,截至2016年12月,適合惡劣海況半潛式鉆井平臺和超深水鉆井船新建價格均為4.50億美元,較年初分別下滑11.8%和6.9%,但6月份以來基本保持平穩;350英尺自升式鉆井平臺價格受伊朗5座高價位訂單影響,全年累計上漲6.9%至1.55億美元。

海工船方面,價格觸底跡象更為明顯,3200載重噸和4500載重噸PSV年底價格分別為1901萬美元和3208萬美元,80噸系柱拉力和120噸系柱拉力AHTS價格分別為1200萬美元和2000萬美元,與年初基本持平,甚至出現微幅抬升。

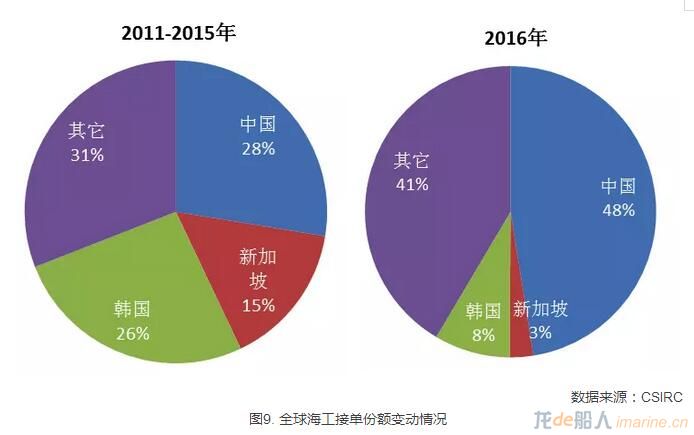

中國占據建造市場半壁江山

由于總體市場嚴重萎縮以及各國產品結構存在差別,中國、韓國和新加坡三分天下的市場格局有所變化,三者合計市場份額由2011-2015年的69%跌至2016年的59%,特別是韓國和新加坡,2016年接單額出現急劇下滑。

韓國方面,由于其壟斷的深水鉆井船市場冷寂,參與投標的大型浮式生產平臺項目年內也未能正式簽署合同,全年僅承接2艘FSRU,總計4.4億美元,同比大幅下滑65%,全球份額僅為8%,遠低于2011-2015年的26%。

新加坡方面,受市場供應過剩影響,其優勢的自升式鉆井平臺建造業務顆粒無收,全年僅獲得一份FPSO上部模塊總裝建造合同,接單額為1.4億美元,同比大幅下滑約95%,市場份額更是縮減至3%,較2011-2015年的15%相距甚遠。

中國方面,盡管自升式鉆井平臺和海工支持船接單受阻,但是海工作業船訂單仍相對可觀,2016年共承接海工作業船32艘/座、23億美元,其中包括招商局重工的兩座大型半潛式起重船和中集來福士的三座半潛船等大型裝備。同時,中國船廠利用在自升式鉆井平臺方面的設計建造經驗,斬獲包括Liftboat、風電安裝船、自升式生產平臺等在內的自升式類平臺11座、4.4億美元。受此支撐,2016年中國總接單額達到24.8億美元,盡管同比下滑約35%,但全球市場份額卻較2011-2015年增長20個百分點至48%。但值得注意的是,中國70%-80%的訂單源自于國內客戶,或有國內資本參與,說明內需已經成為我國海工裝備市場需求的重要支撐。

中韓新之外,挪威、荷蘭、西班牙等歐洲國家憑借在高端海工作業船和科考船方面的技術優勢、客戶關系、經驗積累等攬獲一批訂單,俄羅斯也在發展本國海洋油氣自主開發能力的同時抓住伊朗解禁的有利契機,承接5座自升式鉆井平臺訂單。綜合來看,2016年中韓新三國之外的海工建造國累計接單22億美元,市場份額較2011-2015年增加約10個百分點至41%。

在建裝備交付形勢極為嚴峻

在市場供給嚴重過剩、船東經營困難、裝備價值縮水等因素的持續作用下,2016年全球在建裝備交付形勢進一步惡化。根據年初計劃,2016年本應交付海工裝備757艘/座,而實際交付335艘/座,交付率僅為44%。其中,鉆井平臺交付率更是不足25%;海工支持船和海工作業船由于價值量相對較小,交付情況稍好,但交付率也僅在45%左右;生產平臺建造項目多是根據油田開發計劃推進,基本能夠按期交付,2016年交付率為91%;調查船手持訂單很大一部分來自各國政府機構,受低油價影響較小,2016年交付率為88%。

中國方面,由于之前承接的訂單付款條件較為優厚,船東違約成本相對較低,且訂單投機性較高,導致交付率低于全球平均水平,2016年交付率為31%,鉆井平臺交付率更是僅為16%。

海工企業困境下尋求出路

面對本次曠日持久的海工市場寒冬,全球海工企業不得不對海工業務發展重新規劃,尋找新的發展方向,甚至部分企業選擇暫時逃離海工建造領域。

韓國方面,在遭受巨額虧損之后,除了出售非核心資產、減員降薪、退出風電等業務外,韓國海工企業也開始縮減產能,并將業務更多的向造船領域傾斜。根據韓國政府頒布的《造船產業競爭力優化方案》,現代重工、三星重工、大宇造船海洋將中斷或出售多達8個船塢,并將海工業務與造船業務的比重由2013-2015年的31:69調整至2016-2018年的24:76。但韓國企業并未放松海工業務的發展,仍然注重軟實力培育,持續推進海工項目標準化建設,應用更加先進的生產工藝,加大與油氣公司以及工程技術公司在設計建造方面的交流,拓展海工平臺服務業務,同時在海外合資建廠,這一系列措施將有利于韓國企業競爭力的進一步提升。

新加坡方面,勝科海事和吉寶岸外與海事均將業務重點由鉆井平臺轉移至LNG相關裝備總包設計建造領域。吉寶設立天然氣科技開發小組,旨在增強其在LNG相關裝備系列產品開發,特別是LNG動力系統和LNG動力船的設計等方面的能力。勝科海事相繼收購或增持挪威KANFA Aragon、LMG Marin和GraviFloat等工程設計公司股權,提升其在FLNG、FSRU等裝備的設計建造、上部模塊總包及項目管理能力,并與法國能源公司ENGIE簽署合作備忘錄,將勝科海事的Gravifloat技術方案應用于近岸小型LNG發電站。

中國方面,盡管海工船接單量相對可觀,但仍難滿足業已形成的海工產能規模,部分企業已經將當前的業務重點轉移至商船,另有部分企業開展新型海洋工程裝備建造業務,如渤船重工將承建海洋核動力平臺,中集來福士已經承建多功能海洋牧場,大力發展游艇業務,并結合半潛式平臺的建造經驗進一步探索海上酒店、海上浮式機場、深海多功能保障平臺等新概念海工裝備業務。

各國政府出手援助海工產業

海洋工程裝備制造業屬于高新技術產業,也是中國、韓國、新加坡等主要海工建造國的發展重點,在全球海洋工程裝備產業遭受嚴重沖擊、企業身處破產危機的背景下,主要海工建造國紛紛出手對本國海工產業進行救助和調整。

韓國方面,盡管政府主張國內企業實施自救,但仍在頂層設計方面給予支持和引導,出臺《造船產業競爭力優化方案》,支持產業結構重組、優化產能資源利用,并明確海工產業發展目標、發展重點和發展新方向。此外,韓國產業銀行還對危機較為嚴重的大宇造船海洋實施了大規模的債轉股。

新加坡方面,中小型企業是政府一直關注的重點,在當前市場持續低迷的背景下,新加坡政府計劃通過新加坡標新局(SPRING)和新加坡國際企業發展局(IE Singapore)對其國內受低油價影響的企業提供財務支持,包括海外業務融資支援計劃(IFS)和過渡性貸款支持(BL),新加坡中小型企業可以通過這些渠道獲得資金,以度過當前難關。

中國方面,海洋工程裝備是《中國制造2025》的重點發展方向,近年來行業管理部門持續推動中國海洋工程裝備制造業的發展和能力提升,并于2017年初出臺《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃(2016-2020)》,進一步明確了“十三五”期間我國海工產業的重點任務、發展目標及相關支持措施。此外,骨干海工企業在科研項目以及船廠智能化改造方面繼續得到國家支持,新成立的先進制造產業投資基金已經開始投資海工產業,另外一些新的產業政策和產業基金也在策劃和推進之中。

海工裝備市場發展趨勢

在油價大幅回升無望、全球海洋油氣勘探開發投資可能進一步萎縮的背景下,預計2017年海工裝備過剩難以得到有效的緩解,繼續制約裝備新建需求,建造市場競爭更為激烈,訂單交付形勢依舊嚴峻,對于海工裝備建造企業而言,2017年仍將是艱難的一年。

油價上漲阻力較大,投資或將繼續萎縮

盡管OPEC成員國及非OPEC主要產油國于2016年12月達成減產協議,國際原油價格一定程度上漲,但是油價進一步上行仍面臨重重壓力。

首先是OPEC與非OPEC主要產油國減產計劃能否嚴格執行存疑,從歷次減產協議成效來看,OPEC國家最終實現的減產規模均與目標存在一定差距,非OPEC國家方面,特別是俄羅斯,在減產計劃落實方面存在較大問題;其次是獲得減產豁免權的尼日利亞和利比亞均有產量提升計劃,一定程度上抵消其他國家的減產效果;再者是以美國頁巖油為代表的原油開發成本已經明顯下滑,將一定程度上成為油價上漲的天花板;此外,美元持續走強也進一步抑制油價上漲。

總的來看,國際原油價格上漲存在諸多方面的壓力,上漲空間有限。美國能源局(EIA)油價最新預測顯示,2017年布倫特平均油價為53美元/桶;國際能源署認為,如果油價重回60美元/桶,美國頁巖油產量將大幅回升;德商銀行考慮到頁巖油方面的因素,認為2017年年底油價為48美元/桶;高盛預計,如果減產協議能夠較好的執行,油價有望突破60美元/桶。結合以上機構的預測,我們認為2017年油價難有實質性改善,但一定程度上高出之前的預期,預計油價平均水平在50 -55美元/桶之間。

鑒于全球約80%的待開發項目成本在50美元/桶以上,未來一段時間內大多數海上油氣開發項目仍難具備商業開發價值。受此影響,全球海上油氣勘探開發投資可能呈現繼續萎縮態勢,結合巴克萊的調查數據,預計2017年萎縮幅度為10%-20%。

鉆井平臺市場無力回暖

生產平臺市場有望一定程度復蘇

市場供應過剩短期內難以有效化解,鉆井平臺和海工支持船訂單將極為有限。即使油價出現一定程度的回升,裝備作業需求量有所增長,裝備供應過剩的局面短期內仍難以得到有效化解。此外,二手和轉售市場供應充足,將繼續分流鉆井平臺和海工支持船新建需求。

一批海上油氣項目臨近最終投資決定,部分浮式生產平臺訂單有望授出。部分油氣公司已經重啟相關海上油氣項目,投資規模達數十億美元的莫桑比克Coral FLNG、美國墨西哥灣Mad Dog 2等項目浮式生產平臺招標目前已經結束,建造合同有望2017年年初簽署。此外,在全球能源結構調整的背景下,印度、巴基斯坦、埃及、加納、巴西等國均在籌建浮式LNG接收站,預計FSRU市場將繼續保持相對活躍。

海上油氣設施拆除以及海上風電領域需求持續釋放,海工作業船市場仍然可期。油價下滑以來,油氣公司非常注重以效率提升來降低油氣田開發成本和提升油氣產量,水下生產系統和水下回接的油田開發方式也逐步成為油氣公司縮減油田開發成本和資本支出的重要方式,從而帶來一定規模的水下安裝和維修等作業需求,有利于海工作業船訂單的生成。值得注意的是,當前歐洲仍在持續推進海上風電建設,我國海上風電發展也在提速,根據國家能源局發布的《風電發展“十三五”規劃》,到2020年,我國海上風電開工建設規模將達到10000MW,累計并網容量有望達到5000MW以上,約為目前國內并網容量的5倍左右;由此來看,國內外海上風電安裝維護需求將不斷增長,帶動風電安裝服務船等船型的訂造。此外,以北歐為主的海上油氣設施退役市場依然充滿潛力,仍將會有部分船東考慮在目前低船價環境下訂造相關作業裝備。

裝備交付形勢難有緩和

企業生存壓力不減

從當前手持訂單來看,原本于2016年交付但最終未能實現交付的近80座鉆井平臺被推遲至2017年及以后交付,導致2017年計劃交付的鉆井平臺達到120座,且其中僅有約10座已簽租約,租約覆蓋率為8.3%。盡管當前各個企業都在探索新的商業模式,并取得一定成效,部分投資者也存在一定的抄底心理,在建裝備實現轉售的可能性有所增強,但市場仍將難以消化如此大規模的在建裝備,預計2017年裝備交付率仍將處于較低水平,以鉆井平臺和海工支持船為主的一大批裝備交付時間或將被進一步推遲至2018年甚至之后。

受此拖累,裝備建造企業將承受更大的財務和生存壓力,但是考慮到各主要建造國依然重視海洋工程裝備產業,大型海工建造企業有望在各國產業結構調整的大環境下得到扶持,產業基金、債轉股、低息貸款、科研項目等將成為主要海工企業生存和發展的重要支撐,但是對于競爭力較弱的中小型海工企業,破產重組的概率較大。

中韓新將展開全方位競爭

國際產能合作漸成趨勢

行業危機帶來全球海工產業的深度調整,各企業積極拓展業務領域,中韓新三國逐漸展開全方位競爭。“十二五”期間,全球各類海工裝備建造市場均有較大的空間,一定程度上中韓新在產品結構上形成了錯位競爭。但是在當前市場環境下,中韓新三國企業不斷將業務觸伸至他國的優勢產品領域,特別是生產平臺領域,中國和新加坡對韓國海工產業優勢領域形成持續威脅。

此外,伊朗等中東國家、俄羅斯等海洋油氣資源國,希望通過海洋油氣開發帶動本地海工裝備制造業的發展,提升海洋油氣自主開發能力,但是發展基礎相對薄弱。而中韓新三國海工產業規模較大,且在當前市場條件下已經出現一定程度過剩,與主要海洋油氣資源國加強產能合作順理成章,如2016年現代重工在沙特及阿聯酋與當地企業合資建廠、中船重工協助俄羅斯發展船舶海工裝備建造能力、吉寶岸外與海事進一步在墨西哥和俄羅斯等國布局。預計未來全球海洋工程裝備產業在保持中韓新三國主體地位的同時,將一定程度向主要油氣資源國轉移。

總的來看,在油價難以出現持續回升以及全球海洋工程裝備供給嚴重過剩的背景下,2017年全球海洋工程裝備建造市場難以擺脫困境,預計全年海工裝備成交額仍將處于低位,很難超過100億美元,手持訂單交付壓力依然較大,企業仍將面臨嚴峻的生存危機。對于我國海工產業而言,近年來能力得到了很大提升,取得了不俗的成績。如果這些成果和業已形成的產業能力在市場風暴下折殞,將令人扼腕。當前,國內骨干海工企業要立足于我國海洋裝備產業的長遠發展,在國家的支持和引導下,加大國內資源整合與合作,加快國際化步伐,盡快提升綜合實力,為市場復蘇做好準備。

來源:中國船舶工業經濟與市場研究中心 作者 劉二森 苗靜