本帖最后由 船舶新聞 于 2017-10-17 17:07 編輯

中國自古以來就是海洋大國,維護國家海洋權益是建設海洋強國的一項重要的任務。作為我國船舶行業的第一位院士,上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院楊槱院士一生都踐行著這樣的理念。

2017年10月17日,喜逢楊槱先生百歲華誕。

翻閱楊槱先生百年來的生活畫卷,一起走進這位船舶工程領域大師不平凡的人生軌跡。

楊槱,原籍江蘇句容,1917年10月生于北京。楊槱先生作為我國船舶行業的第一位院士,既是中國船舶海洋事業發展的的同行者與見證人,也是中國船舶計算機輔助設計的創始人、船舶技術經濟論證的開拓者、船舶帆船史的奠基人,還是培養國家船舶人才的教育家。為我國現代船舶工業的發展和人才培養作出了非凡貢獻。

從“看船”到“學船”,終成“造船”大家

楊槱一輩子都與“船”有著不解之緣。

少年時代,楊槱居住于地處中國南大門的廣州,南來北往的船只很多,“看船”是他的童年樂趣之一,孩提時代的楊槱就已經對“大輪船怎樣開動”產生了濃厚興趣。帝國主義侵略時期,楊槱親眼目睹了國家沿海和內河的航行權遭遇掠奪、中國老百姓的苦難深重,促使他對船舶的興趣逐漸上升為“學造我們自己大船”的執著。高中二年級時候的楊槱,以《廣東造船簡史》為題寫了學年論文,受到了老師的表揚和同學們稱贊。這是楊槱人生中的第一篇論文。

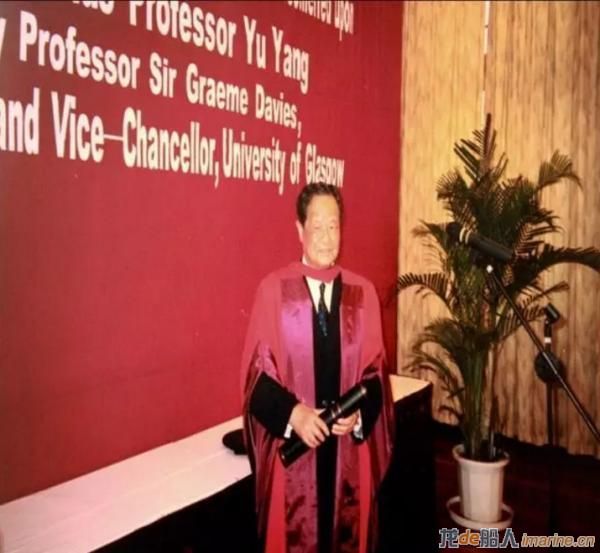

1935年秋,楊槱中學畢業,學船造船的理想更加執著,并萌生出國學船的想法。楊槱心懷宏圖大志,赴英國格拉斯哥大學造船系求學深造。有了理想和興趣的支撐,楊槱勤學專業、進船廠當學徒,掌握了深厚的造船理論與實踐知識,成為當時格拉斯哥大學造船系的佼佼者。楊槱成績優異獲得的獎學金,雖只夠買些參考書和小儀器,但把獲得的教授簽名貼在書上帶來更多的是榮譽。楊槱善于思考,進行船體強度計算時,“使船舶重量與浮力相等,并且把重心和浮心的縱向位置對準”,使“得到的剪力曲線和彎曲力矩曲線在船的首尾兩端均為零值”,因而獲得教授嘉許。

1937年,中國抗日戰爭全面爆發,民族危亡牽動了無數中華兒女的心,一批批留學海外的人員,冒著戰火硝煙回國抵御外侮。當時在英留學的楊槱受到極大震撼,更加堅定了學成歸國的決心。1940年3月,楊槱獲得了一等榮譽理學士的文憑。那時,英國國內急需大批造船人才,多方對楊槱進行挽留。而楊槱卻作出了一個重大的決定——回國。

楊槱學成回國時,正值抗日戰爭最為艱苦的時期。戰火烽煙中,他來到了重慶,在我國抗日戰爭時期內地的最大造船廠——民生機器廠擔任副工程師。在空襲的警報聲中,楊槱奔走于課堂和船廠之內,輾轉于造船和教船之間。他先后擔任同濟大學講師、重慶民生機器廠副工程師、重慶商船學校教員等。1943年5月,交通大學接辦重慶商船專科學校,成立造船系和輪機與航海兩個專修科,楊槱被聘為副教授,次年,楊槱被提升為教授。1944年11月,楊槱應邀參加中國海軍造船人員赴美服務團到美國學習考察,經過短期培訓班的學習,還在費城海軍船廠見習航空母艦監造官和巡洋艦監修官的工作共一年,獲得了現代造船和修船先進技術經驗。回國后,又在海軍江南造船所、海軍青島造船所和上海海軍機械學校任職,推廣應用了在美國學到的一些先進技術和方法。

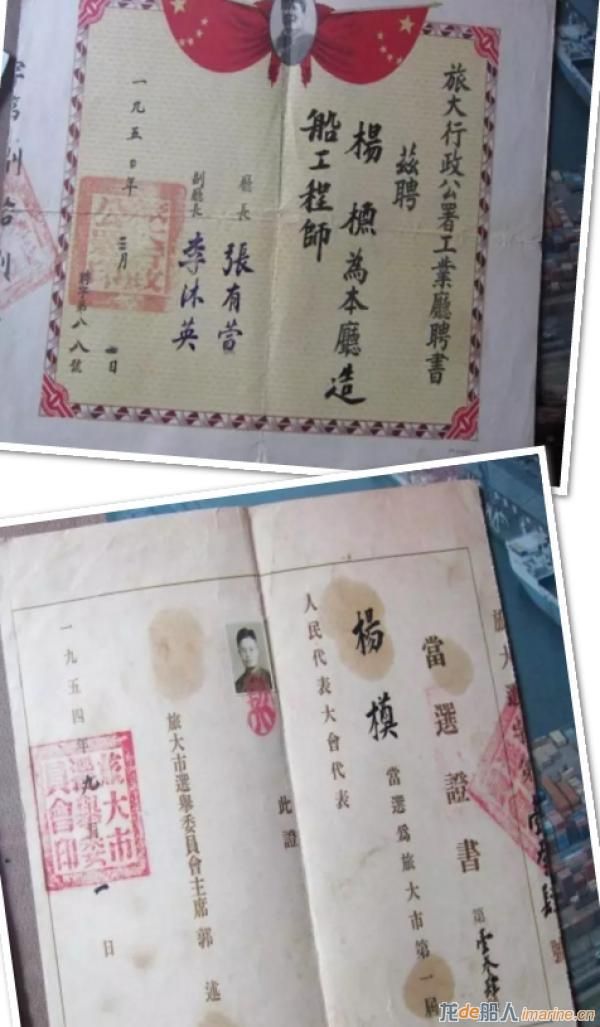

新中國成立后,百廢待興,楊槱歷任同濟大學教授、造船系主任、大連造船廠建廠委員會工務處長、中蘇造船公司副總工程師、渤海造船廠籌備處工程師、大連工學院教授、造船系主任、上海交通大學副教務長、教務長、造船系主任。1951年11月,楊槱被調到中蘇造船公司任副總工程師,主要任務是修理蘇聯的北冰洋船隊,同時也批量建造新型的拖船、沿海客艇、水上工作船等。

楊槱是中國船舶界豐碑式的人物。在科研設計上,他始終奮勇當先,主持并參加設計了多種類型的船舶:“瀛州”號巡邏艇、自卸運煤船、5000噸近洋干貨船、15000噸經濟型遠洋干貨船等。主持并領導制定了中國第一部《海船穩性規范》,填補了中國在這領域的空白,隨之提出的幾十個研究課題,進一步推動了我國船舶穩性的研究。

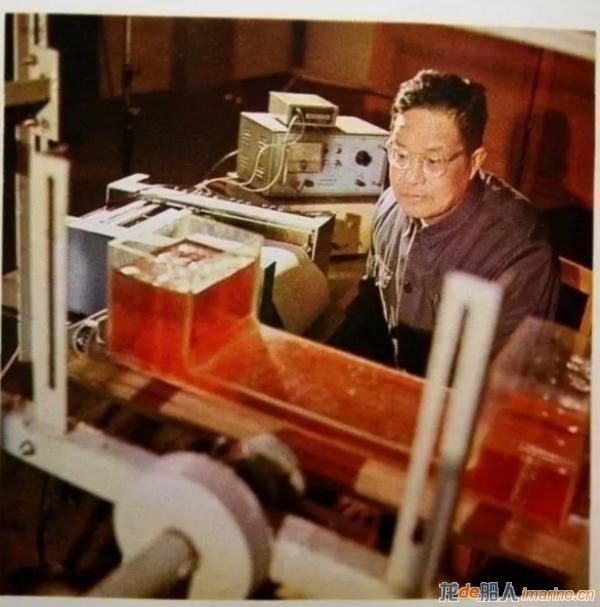

1970年代初,楊槱開始始接觸先進的計算機輔助設計方法,并感到計算機對造船設計的重要性,倡導在船舶設計領域普及計算機的應用。這時,計算機在我國尚處于推廣階段,年近60歲的楊槱克服重重困難,學習算法語言,并編制船舶主尺度分析程序,運用電算程序對5000噸干貨船船型方案進行優選,成功地把電算技術運用于船型論證。他領導的科研小組,編制了實用性較強的貨船主尺度要素分析計算程序、船體型線設計和船舶性能計算的程序,并得到廣泛應用。

上世紀80年代,以經濟建設為中心的中國,“效益”二字成為熱議話題。如何用最小的代價獲得最大的效益?楊槱首先提出工程經濟運用。提出在船舶領域,既要考慮船的技術性能,還要與港口、航道等因素綜合起來進行分析,最小的投入產出最大的效益。1980年,楊槱編寫了《工程經濟在船舶設計中的應用》一書。他的科研小組應用現代預測技術、運籌學和系統分析方法解決了水運系統中的船型分析和船隊組成等問題,多項科研成果被國內同行專家評為國內首創。

勝利油田要建設兩棲性鉆井平臺時選擇了和上海交通大學合作開發、設計,楊槱代表上海交大與油田簽訂了聯合研制意向書。“勝利二號”鉆井平臺從論證到設計,上海交通大學做了很多重要的工作,項目的“總領導”楊槱在其中當居首功。“勝利二號”在1991年獲中國專利金獎,1992年被評為全國十大科技成就之一。

1981年,中國科學院學部委員(現稱院士)評選名單揭曉,在造船界有一人被增選為學部委員,就是楊槱。他成為中國在造船領域評選出的第一位院士。此后,他先后當選國務院學位委員會學科評議組成員,船舶工程(含海洋工程)學科評議組組長。

2009年5月,楊槱獲得了“60年來為上海的建設與發展做出突出貢獻的典型人物”殊榮;2016年12月4日,楊槱又獲得了國家海洋局“終身奉獻海洋”紀念獎章。在中國船舶的科技攻關領域,楊槱乘風破浪始終站在最前端。

從“教船”到“寫船”,培育“滿船”桃李

楊槱是造船巨匠,也是教育大家。

2015年6月9日,年屆98歲的楊槱院士出現在船建學院的課堂上,為即將踏上工作崗位的畢業生上遠航教育課程。“老驥伏櫪,壯心不已”。從事教育行業70余載的楊槱,始終以教書育人為己任,以科研創新為指引,以實踐能力為目標,培養了一大批教育界和造船界的骨干精英。楊槱院士為人師表、孜孜以求的崇高品格,為其精彩人生添上了濃墨重彩的一筆。2013年,楊槱榮獲了上海市教育功臣稱號。

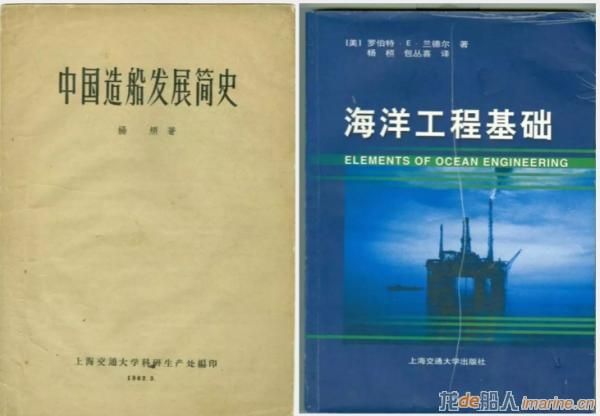

他認為,教師的主要責任就是為學生授課,而發展船舶行業最重要的就是培養船舶人才。他親自講授造船原理、造船設計、船舶靜力學等課程,并傳授國際先進、前沿的造船知識和技術,大大創新、豐富了教學內容,開拓了學生船舶認知的視野。他自編多部教材,其中有些是全國統編教材,被高校指定為專業類書籍,其主要著作《船舶工程辭典》《英漢船舶科技詞匯》《中國造船發展簡史》《船舶概論》《電子計算機輔助船舶設計》《工程經濟在船舶設計中的應用》《船舶靜力學》《散貨船設計》等成為船舶學科學生的必讀文獻。

在人才培養過程中他十分注重實踐操作,通過實際課題研究、船廠基層鍛煉等形式加強學生對船廠和船舶行業的了解,逐步提升實踐創新能力。60年代,他指導學生設計了一艘新型的15000噸自卸式運煤船;70年代,他和學生一起研制了5000噸經濟型近海干貨船,并帶領學生到上海、汕頭、廈門、福州等沿海港口及某些船上進行深入而廣泛的調查;80年代,他指導學生從事沿海和長江煤炭、石油、集裝箱運輸系統等國內首創的分析研究。他積極引導學生從事多項船舶類創新課題研究,其中大批成果被研究所、設計單位廣泛采用,并運用于船舶行業。

80年代初期,楊槱就已經成為我國船舶領域為數不多的研究生導師之一。他培養的學生在各大科研院所、造船廠、學校和政府行政管理機構成為技術骨干和學術帶頭人,更有一批人成為中國船舶與海洋工程領域的驕傲。“中國核潛艇之父”黃旭華院士、“蛟龍”號總設計師徐芑南院士、中國第一艘航母遼寧艦的總設計師朱英富院士、主持研制“勝利二號”步行式坐底式平臺的馬志良教授、中國第一艘深潛救生艇總設計師朱繼懋教授等都是他的學生。

楊槱先生自身勤儉節約,為鼓勵青年學生勤奮學習,積極投身我國船舶與海洋科技事業,1997年,楊槱先生向上海交通大學捐贈設立“楊槱院士獎學金”。2010年追加捐贈30萬元,2013年捐贈儀式上再度追加捐贈獎學金50萬元,2013年他將獲得的“上海市教育功臣”獎金20萬元全額捐做獎學金。二十多年來,受其資助的學生已超過百人。

楊槱倡導造船界重視對我國造船史的研究,做到古為今用,總結和吸取歷史經驗和教訓,以加速中國當代船舶工業的發展。他親自撰寫了《近代和現代中國造船發展史》《秦漢時期的造船業》《早期的航海活動與帆船的發展》《對泉州灣宋代海船復原的幾點看法》和《鄭和下西洋所用寶船的進一步探索》等多篇論文。在他的積極推動下,1984年成立了中國造船工程學會船史研究會,1985年創辦了《船史研究》雜志,他是船史研究會的名譽主任委員。

2005年,88歲的楊槱還出版了《帆船史》和《輪船史》兩部著作;2007年,90多歲高齡的楊槱仍筆耕不綴,陸續出版《話說中國帆船》《大航海時代》《人、船與海洋的故事》《鄭和下西洋史探》,他廣泛收集了大量史實,對鄭和下西洋的歷史意義進行了探討,在船舶史學界引起了特別關注。

耄耋之年,楊槱依然擔任上海交通大學船舶與海洋工程設計研究所研究所的技術顧問,在楊槱院士的關懷和指導下,上海交通大學船舶與海洋工程設計研究所取得了一系列豐碩的研究成果。

從“而立”到“耄耋”,追求“最高理想”

大家都知道,楊槱院士曾長期擔任民主黨派的高層領導,不知道的是,他早在而立之年就提出了加入中國共產黨的要求。

1954年,楊槱就遞交了第一份入黨申請書,希望組織能考慮他的志愿。黨組織認為,楊槱留在黨外工作要比在黨內對國家的貢獻更大,楊槱服從組織安排。1956年楊槱加入九三學社,先后擔任第十、十一、十二屆九三學社上海市委主任委員,第六、七、八屆上海市政協副主席,第八屆市人大常委,第八、九屆九三學社中央副主席,第十屆九三學社中央名譽副主席,歷任第五、六屆全國人大代表和第七、八屆全國政協常委。在任期間,楊槱積極參政議政,以國是為己任,對推動造船工業科技發展,促進海洋航運事業前進不遺余力。

1995年,在全國政協八屆三次會議上,楊槱和九三學社同仁共同提出了一份《關于建立約束機制,防止盲目重復引進》的提案,對盲目、重復引進設備和生產線的原因進行了詳盡的分析,提出了如何建立可行的約束機制的13條建議,這份提案受到全國政協和國家有關領導機構的高度重視。

1996年,在全國政協八屆四次會議上,楊槱領銜提出《長江三角洲地區經濟要走合作發展道路》的提案,提出長江三角洲帶動國內社會經濟發展的良好基礎和存在的問題,該提案引起了政府有關部門的高度重視。

楊槱對黨的信念始終如一,“共產主義是我一生的最高理想!”。1996年,79歲的楊槱終于如愿以償,光榮地加入了中國共產黨。楊槱不忘初心,始終關心國家各項事業的發展,以國家發展、百姓福祉為己任,積極建言獻策推動船舶領域的發展。

“我始終堅持‘干一行,愛一行’的原則,只要國家需要,我愿意工作在任何崗位,我認為,只要全力以赴,堅持不懈地努力、學習、工作,一定能為國家做出一些貢獻”——看船、學船、造船、教船、寫船,楊槱先生的事業從未離開過船。

“海洋對一個國家來說,實在太重要了。未來的世界,海洋與人類的關系也必將越來越密切。”楊槱說,他希望國人能夠更加熱愛海洋,希望有更多的青年人投身船舶與海洋科技事業!

來源:上海交通大學 素材來源:《直掛云帆濟滄海》、《楊槱先生百歲華誕陳展大綱》、《楊槱:耄耋抒懷》等