馬尾,今天是福建省福州市下轄的經濟技術開發區,處在福州的東南方向。從入海口上溯,閩江在經過馬尾一帶后水深轉淺,大船無法上行,馬尾一帶自古便是天然泊船錨地,也是福州面對外海的重要水路埠頭。距今150年前的1866 年,中國人關于海防近代化乃至國家工業化的最早夢想,就在馬尾奠下了基石,由此衍生出了一段薪火不絕的百年傳奇。

19 世紀,歐洲列強憑借工業化帶來的巨大先發優勢繼續向全球擴張,對這個以使用蒸汽動力為重要表征的新時代,中國是通過海疆失防的巨大挫折、創傷而獲得直接感知的。第二次鴉片戰爭后,以國防自強,尤其是海防自強為目標的洋務運動興起,為了解決創巨痛深的海防危機,主政者根據此前的戰場實際,視獲取西式蒸汽動力軍艦為制夷之道,開始了中國籌建近代化海軍的歷史。

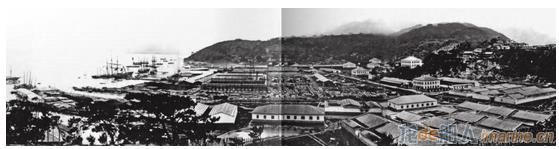

19世紀70年代的船政全景

19世紀70年代的船政全景

左宗棠創船政

清王朝獲取蒸汽軍艦的努力,先是由負責海防近代化建設的總理各國事務衙門主持,采取直接從歐洲購造的方式,但因缺乏經驗,以失敗告終。此后,時任閩浙總督左宗棠于1866 年提出破天荒的設想,即直接學習引進洋人的技術和機器,創建工廠自行制造蒸汽動力軍艦,同時培育西式的造艦和駕駛人才。

左宗棠的這一設想,源自其本人獨特的經歷。太平天國戰爭期間,左宗棠率麾下楚軍進入浙江攻剿太平軍,期間法國海軍遠東支隊協助創建的中- 法混合部隊常捷軍成為楚軍的得力援手,法國海軍的蒸汽炮艦在寧波等口岸支援清軍作戰,也使本就對經世致用之學頗為留意的左宗棠近距離感受到了蒸汽艦船的威力,萌生了自力更生創造輪船的設想,甚至命令屬下寧紹臺道史致諤,設法雇傭工匠試制了2 艘迷你型的小小蒸汽舢板。

聞知左的興趣所在,為增加在中國的軍政影響,1864 年法國海軍遠東支隊主動表示可以將曾建造過蒸汽炮艇的法軍寧波造船廠轉讓給中方。左宗棠嫌寧波船廠只是一座造船廠,沒有制造蒸汽機、鍋爐等核心部件的能力,婉拒了法方的提議,但此事卻讓左宗棠看到借助列強技術力量設廠造船具有可行性。最終,左宗棠放棄完全自立創制輪船的初衷,改為尋求法國技術支援,委托法國海軍尉官德克碑、日意格以私人身份作為總承包人,訂立合同,由二人直接負責雇傭、管理西方技術人員,并幫助購買機器,協助中國設廠造船。

船政事業的創始者左宗棠

船政事業的創始者左宗棠

就設廠造船而言,德克碑、日意格完全外行,但二人曾擔任過常捷軍的軍官,因關系熟絡、表現優異而獲得了左宗棠的信任,尤其難得的是,日意格還通曉中文。

左宗棠的設想在1866 年7 月14日獲得清廷正式批準。有關設廠造船機構的正式名稱,后來清廷明確定名為“船政”,其主管官員稱為船政大臣,大臣的辦公機構稱作船政衙門。現代人常會將清代初創時的船政錯誤地稱作“福建船政局”“福州船政局”等,實際“船政”才是其標準名稱。

左宗棠努力想使船政變為國家級的機構,獲得國家的政策和資源支持,但清廷中央對這一由地方大員提起的事務卻十分的謹慎,想要將其控制在地方機構的層次,并沒有依循正規程序向船政大臣頒發正式的關防,而是命令船政自行刻制木質的總理船政關防臨時應用,這枚原本臨時使用的木質關防此后一直使用至清朝覆亡。

船政設廠造船的地址,左宗棠親自選定于馬尾的中岐村,以大大超出北方地區田畝價格的每畝50 兩銀購價(當時北方地區每畝田地價格約10 兩銀),征買了中岐村瀕臨馬江的近400畝土地作為建設用地。為解決農民失去土地后的未來生計問題,后在廠區附近由官方修建一條商業街,招村民承租經商。

左宗棠和法國人德克碑、日意格擬定了一個中法合作的五年計劃,由保約、條陳等一系列的合同性法律文件加以明確。德克碑、日意格作為總承包人,向中方保證到期將實現讓中國人掌握自造蒸汽軍艦能力的宏大工作目標。二人返回法國,在歐洲雇傭建設工廠、建造輪船所需的38 名各技術部門的工程師、教師、技術工人來華(技術人員主要來自法國羅什福爾船廠),對他們有嚴格的考核標準:從用于蒸汽機制造的鑄造等車間投產作為起算標志,在此后的5 年時間里必須完成建造16 艘蒸汽軍艦,培訓中國工程人員能夠自行組織管理和開展生產工作,同時要培育出能夠駕馭蒸汽動力軍艦的中國艦長,以及能夠自行設計、監工的中國工程師。

為保證西方人能盡心工作、為我所用,左宗棠以巨額金錢獎勵作為對歐洲人員的重要刺激手段,不僅給予高昂的工資和福利,而且規定如到期完成計劃,所有歐洲人員將額外獲得兩個月的薪水和歸國的旅費,如任務完成出色還將有一筆獎金。具體為德克碑、日意格各24000 兩,其余38 人團隊分享60000 兩,以清代的1 兩庫平銀約等于現代人民幣購買力400 元左右的較低估算標準計算,意味著日意格、德克碑每人將獲得購買力相當于現代近1000 萬元人民幣的獎金,38 人團隊將均分相當于現代2400 萬元人民幣的獎金。不過,倘若洋員群體未能很好完成任務,這些將變為烏有,甚至連遣散歸國時的差旅費中方都不會發放。

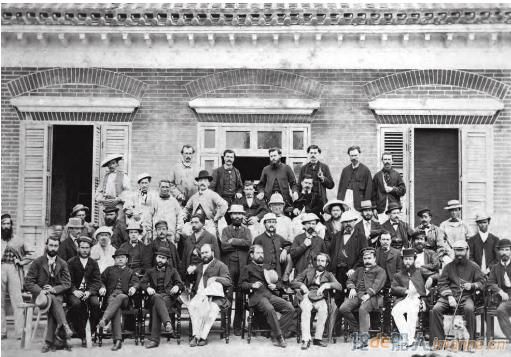

船政洋員、洋匠團隊團隊的集體合影

船政洋員、洋匠團隊團隊的集體合影

配合西方工程人員的工作,中方則組建了包括胡雪巖、周開錫等在內的員紳管理隊伍,并從南京、廈門、廣東以及福建本地招募具有木工、鐵工經驗的工匠,構建基礎的工人力量,同時還以福建地方為主招募聰穎子弟入學,作為艦船建造工程、駕駛等教育機構的基礎學員隊伍。

1866年10月,左宗棠被調任陜甘總督,行前竭力推薦原江西巡撫沈葆楨出山主持船政。

首任船政大臣沈葆楨

首任船政大臣沈葆楨

五年輝煌 曇花一現

在船政的歷史上,從1869 年初至1874 年初的中法合作五年計劃時期,各項工作一路高歌猛進,成績最為顯著。在這一時期,船政自身的主要功能、組織結構也漸漸清晰成型。

由船政大臣統轄,船政下設的機構部門和建設事務大致分為制造、教育、艦隊三大部分。

其中制造部門統轄造船和鐵工兩個系列的車間,各車間根據規模大小不同,稱作廠、所。造船是一個需要多種工業部門共同配合協作的系統工程,當時全無工業基礎的中國根本不具備這種工業協作的可能性,為了保證能夠掌握蒸汽動力軍艦國產化的全部能力,船政被迫自行建成了從煉鐵到造蒸汽機、造船,乃至縫帆、制耐火磚、制儀表、制望遠鏡等全部的相關生產部門,以小而全的特征建成了整個艦船工業體系。初期各車間由歐洲人員充當主管、領班,手把手地教導中方人員開展工作,至1873 年經過測試考核后,則完全移交由中方人員自行管理。

這些車間在投產后未久,通過密切協作,在1869 至1874 的5 年時間里共造成了15 艘蒸汽軍艦(原計劃為建造16 艘,但“揚武”艦是超出計劃的大艦,1 艘可以抵原計劃的2 艘,實際上以15 艘的成績完成了造艦計劃),設計形式從初期的木質運輸艦逐漸升級為專用于作戰的炮艇,乃至巡洋艦。艦名中帶有“我武威揚”寓意的船政首艘巡洋艦“揚武”,同時也是亞洲國家自行建造的第一艘近代化巡洋艦。與艦船的建造配套,船政同時也制造出了亞洲國家最早的艦用復合式蒸汽機、高壓燃煤鍋爐,除初造的幾艘軍艦外,后續的船政軍艦均采用自造的動力系統。5 年的光陰里,中法人員不僅完成了造船、造機工業技術的科技轉移,同時還成功地實現了國造軍艦所有構件、配件完全國產化的目標。

船政五年計劃到期時,中方頒發給洋員、洋匠的金質和銀質功牌

船政五年計劃到期時,中方頒發給洋員、洋匠的金質和銀質功牌

在船政和制造部門并重的是教育部門。船政的教育部門最先設于福州,取實事求是之意,命名為求是堂藝局,后在1867 年搬遷至馬尾。根據五年計劃的工作需求,船政的教育部門內部分為3 所學校,即前學堂、后學堂、藝圃。在科舉尚是主流教育模式的時代,船政教育成為中國教育近代化的一個重要突破口。

前學堂適應船政制造采取法國技術的特點,以法語教學,設艦船制造專業以及設計制圖專業。后學堂本質上屬于海軍軍官學校,師法英國,聘格林威治海軍學校教師嘉樂爾擔任正教習,采用英語教學,最初設駕駛專業,后又增設了輪機專業。船政的前、后學堂都采用班級制,每班人數通常在10 至20 人,根據入學時間和學習資質不同,分為學習進度不一的快慢班。在教學上采取一師制,即一名老師包辦全部課程的教學。其中的快班(時稱為舊班)由學堂的總教習洋員親自授課,慢班則由助教授課。船政學堂的入學初試較為簡單,僅需年貌合格,家庭清白,身體康健、粗通文法等,但入校后的考試極為嚴格,入校三四個月后首先進行甄別試,不及格者直接退學,永無再報名投考的資格,此后每年年終大考,不斷汰選。以1867 年入校的前學堂制造專業為例,當初入讀的100 余人,最后能如期畢業的實際只有1/3 左右。

船政的藝圃相當于是職業技術學校,采取半工半讀的教學形式,旨在培育合格的技術工人和基層技術管理人員。藝圃學員每天白天被分配在各車間學徒,晚間則要參加法國技術人員授課的夜校教育,學習法語和基礎的工程技術知識。船政五年計劃期滿時,前學堂的制造和設計專業學生已有第一批在船政的制造部門擔任領導工作,后學堂也已有第一批學員開始擔任艦長,藝圃的學生則在各個車間都有經考核走上監工、領班職位的。

與制造、教育鼎立的另一重要機構,原本并不在中法合作五年計劃的內容中,即近代化艦隊。左宗棠創議建設船政時,和當時其他關心海防建設的大員一樣,目光所及還只是集中關注蒸汽動力軍艦本身,而沒有注意到其背后的近代化艦隊、海軍組織體系。當船政制造的蒸汽軍艦陸續問世后,如何將艦船編組成隊使用才成為重要議題。1870年,經奏請清廷批準,以船政所造的軍艦為基礎編練艦隊,由清廷定正式番號為“輪船”,俗稱輪船水師或船政水師,是中國第一支近代化的海軍艦隊,在19世紀70年代實際上承擔了閩臺地區乃至全國海防的重任。

船政輿圖,第號一軍艦“萬年清”

船政輿圖,第號一軍艦“萬年清”

1874年船政五年計劃到期大功告成,中國擁有了獨立設計、建造蒸汽艦船及其各種部件的能力,同時也擁有了一支初具規模的近代化艦隊。船政雇傭的洋員也都按約遣散回國,沒有發生任何牽扯糾紛,使得清末規模最大的集體引進外國技術人才的計劃善始善終。

原本在擁有了當時的建設基礎后,倘若保持持續發展的勢頭,假以時日,船政必然會在制造、教育、艦隊等方面獲得更大的成就。但是正如日后北洋海軍在成軍之后就被停滯發展的情形十分相似,五年計劃成功后的船政立刻遭遇了發展困境,原因在于清政府中央對于近代海軍建設的政策搖擺。

船政五年計劃告成的1874年當年,日本侵臺事件爆發,船政軍艦往返于臺灣海峽兩岸,溝通聯絡,以及抗衡日軍。事定之后清廷展開史稱第一次海防大籌議的政策大討論,對海軍建設戰略做出重要調整,即改以北洋、南洋作為建設海軍的重點,而且為了克制日本海軍已經擁有的小型鐵甲艦,提出了將外購作為獲得新式艦船的主要方式。在此局面中,船政的重要性頓時降低,同時閩海關因為被分攤了撥解南北洋海防經費的新資金任務,在自身關稅沒有大幅增長的情況下,對船政經費再難如期足額撥解,船政也立刻開始了經費遭長期拖欠的困局,至清亡為止的數十年里,每年額定總經費60萬兩銀的船政,累計被拖欠沒有兌現的經費高達近1000萬兩銀。

從1874年之后,經歷了短暫輝煌的船政開始進入下坡、退潮階段。受資金不足的困擾,船政制造舉步維艱,雖然經黎兆棠、裴蔭森等多任船政大臣努力,通過爭取外省資助造艦等方式,船政的造艦技術從木骨木殼軍艦,進一步遞升為鐵骨木殼軍艦,乃至全鐵材質軍艦,甚至創造出了亞洲國家自制的第一艘全鋼質鋼甲艦。但是因國家經費供應長期拖欠,而清代船政本質上是政府特設機構,并沒有承接商業訂單牟利的機能,最后出現了軍艦造得越多、規模越大,船政自身的經費狀況就越窘迫的怪圈。最終在1907年,船政資金斷鏈,徹底停止了艦船制造業務。五年計劃時代廠中擁有近3000名工人的船政,到了清末因生產任務稀少,且無力發放薪資,被迫大幅裁員,僅僅能維持數百人而已。

相對而言,船政的教育機構受資金問題的影響較小,不過自1874年清政府改換海軍建設戰略,以南、北洋,尤其是北洋為重點后,籌建中的北洋水師隨著艦船的增加,對人才的需求量猛增,船政后學堂畢業的優秀學員幾乎全部被北洋大臣延攬。在急缺人才的情形下,北洋又模仿船政后學堂的模式,建設天津水師學堂,此后津堂畢業生成為北洋水師的主要人才輸送地,而船政后學堂畢業生難尋職業出路,教育規模日益萎縮。船政前學堂和藝圃原為培訓制造人才,但是船政自身制造不興,前學堂教育至清末也陷入了近乎停擺的境地。前學堂原先的畢業生因為在船政難得工作舞臺,反而大量被外省調用,參加到湖廣、兩江等省的鐵路、機器制造等工業活動中,客觀上成為清末中國各省近代化建設事業的生力軍。

船政所屬的輪船水師,受清廷建設南北洋海防的影響較大,更重要的是,1884年中法戰爭爆發,輪船水師在8月23日的馬江之戰中遭法國海軍攻擊,主力盡毀,戰后事實上不復存在。之后船政雖然在福建仍保留有一些自造的軍艦,但是再也沒有能恢復建立起一支真正的艦隊。

血脈延續至今

1911年辛亥革命爆發,中華民國成立。原清末的船政被福建軍政府接管,更名為福州船政局,成為福建省屬機構,后又將制造和教育部門各自獨立,一分為四。

民國時代船政局在制造方面唯一讓人印象深刻的是航空制造業。1918年福州船政局內專設飛機制造處,由曾在美國進修航空工程的海軍留學生巴玉藻、王助等負責,開始嘗試制造飛機。其中王助是美國波音公司的首任總工程師,也是波音公司第一型量產型飛機的總設計師。此后,船政局飛機制造處首先以王助為波音公司設計的C型飛機為原型,成功創制了中國人自行設計、建造的第一架軍用飛機,至1930年飛機制造處搬遷往上海江南制造局止,共設計、制造了6種型號的近15架飛機,是為中國近代軍事航空工業的起始。

1927年原設在北方煙臺的煙臺海軍學校被軍閥勒令解散,設于廣東的黃埔海軍學校、設于上海的吳淞海軍學校也陷入停辦,福州海軍學校突然成為僅存碩果,隨后即在1930年被更名為海軍學校,成為南京政府中央海軍管轄下唯一一所正規的海軍軍官學校。

作為船政職業教育機構藝圃的延續,海軍藝術學校在1934年因經費無著而停辦。因認為該校對海軍教育頗多貢獻,廢止未免可惜,南京政府海軍部決定將其移歸地方教育系統,繼續開展教學,以作保留。為使海軍藝術學校能順利轉型為地方學校,海軍界內部籌資,成立了學校董事會,校董為陳紹寬、薩鎮冰等海軍耆宿或重要將領,時任海軍部長陳紹寬擔任學校董事長。經報請福建省教育廳批準,海軍藝術學校在1935年夏變為私立學校,更名勤工學校,性質上仍然屬于職業技術學校,其教學還是以制造等為主,類似于中專教育。

船政局飛機制造處制造的水上飛機

船政局飛機制造處制造的水上飛機

在1937年全面抗戰爆發前,清代船政余脈一分為三,成為海軍部直轄的海軍學校、馬尾造船所,以及私立勤工學校平行發展的格局。隨著全面抗戰爆發,在福建沿海城市廈門失守后,三個單位相繼撤離馬尾,馬尾造船所將重要機器設備遷移至閩北南平縣峽江鎮,廠中工人大部遣散,剩余海軍在編人員隨著馬尾要港司令部等單位也陸續撤往閩北。海軍學校則輾轉內遷至貴州桐梓,租賃當地的金氏節孝祠為校舍(俗稱金家樓),繼續開展教學工作。勤工學校則遷移至閩北將樂縣高灘鎮繼續開展教學,并根據福建省教育廳的要求,以勤工學校的師資、校舍為基礎,新設了福建省立林森商船職業學校。

1945年抗日戰爭勝利后,船政的這三支嫡派血脈經歷了不同的命運。

馬尾造船所廠址在日占時期遭到嚴重破壞,1948年開始進行復廠工作,將寄存在閩北南平縣的機器設備重新運回馬尾。旋因國民黨政權在解放戰爭中節節敗北,馬尾造船所末代所長張傳釗奉命組織將主要機器設備拆卸撤往澎湖馬公,1949年8月解放軍解放福州,原馬尾造船所廠址由解放軍0019部隊前線流動修船廠使用,幾經變遷,1958 年,船廠移交給地方,成立福建省馬尾造船廠,其主廠區的范圍基本就是1866年創生的船政生產廠區。馬尾造船廠此后再經2001年12月改為股份制的福建省馬尾造船股份有限公司,至今發展綿延不絕。

遷至桐梓的海軍學校,最終未能回到出生地馬尾。因為抗戰后國民黨中央政權對陳紹寬統率的海軍進行打壓、清洗,最終海軍學校在1946年撤銷,在校師生被并入軍政部以原汪偽中央海軍軍官學校改編的海軍軍官學校,后輾轉遷至臺灣左營,即今日臺灣地區海軍左營海軍官校。雖然血緣上和船政事實上已無太大關系,但至今左營官校在校史中仍然遙奉船政為宗,自認繼承船政學堂的衣缽。

私立勤工學校在抗戰后與省立林森商船學校一起返回馬尾,后二校合并,成為福建省立高級航空機械商船職業學校,因為校名文字過長,簡稱為“高航校”,延續自船政藝圃以來的傳統,開展職業技術教育。1949年福州解放后,高航校由馬尾遷至福州。1952年,全國院校調整,該校被撤銷,師生分別并入多所學校。1981 年高航校校友會開始恢復母校的努力,于1982年獲準設立馬尾商船學校,開展中專職業教育,隨后于1988年更名福建船政學校。1999年福建船政學校被并入福建交通職業技術學校,船政校友會為保留學校的船政之名奔走呼吁,幾經爭取,2011年5月福建交通職業技術學校更名福建船政交通職業學院,成為船政藝圃的衍脈。

由清代左宗棠創設船政起算,經歷150年歲月,這個中國走向近代化時最初的重要成果,幾經坎坷變遷,至今仍然生機勃勃。

來源: 國家人文歷史 作者:陳悅