摘要:本文基于近年來國內預研、設計或改造、建造的多型極地破冰船,提取總體和結構設計關鍵技術,簡要介紹了適用于我國國情的不同等級極地破冰船的總體船型、推進系統、防寒系統設計及結構冰載荷模擬、冰帶構件優化設計等方面研究內容。對我國此類船型研發的特點和難點作扼要說明,著重介紹了國內相關設計關鍵技術的研究現狀及實船應用情況;探討了此類船型國內后續研發方向,并對相應關鍵技術的研究方向作展望。

當前,我國南北兩極科考深度擴展、北極航道逐步商業化、極地應急和管理事務愈發增多,軍民融合協調發展的需求愈發迫切。為保障我國在極地水域從事船舶航行運輸、極地科學考察的人員生命和財產安全,提升我國在極地水域的航道開辟及維護、兩極旅游、資源開發及利用以及綜合補給保障的能力,實現我國極地開發裝備的戰略需求,急需自主研制和建造一系列具有節能環保、安全可靠的極地船型。中國早在上世紀70年代就開始進行極地船舶方面的技術儲備,近年來隨著北極運輸和南極科考活動的加劇,國內完成了多型極地船型的預研、設計、改造或建造。2019年7月,全球首艘具備雙向破冰功能的極地科考破冰船“雪龍2”號順利交付。該項目的實施對中國業界在極地船舶的設計、建造、規范應用和完善以及極地規則Polar Code在國內的有效實施方面發揮了重大推動作用,為我國未來自主發展破冰能力更強、能在南北兩極長期存在的重型破冰船打下了堅實基礎。

1、總體船型

功能需求和作業模式決定了破冰船的總體船型,破冰船的船型設計需緊緊圍繞船舶的功能需求,進行相關線型、動力系統、總體布置的設計,最終達到船舶建造和使用的目的。破冰能力需求是破冰船設計中所有需求中的重中之重,它取決于船舶未來的航行區域、航行季節以及與冰碰撞的頻率,它包含了冰強、冰厚、是否含雪、破冰速度、是持續破冰還是沖撞破冰等基本要素,忽略了任何一個要素,對于船型設計都是致命的。這里特別說明的是持續破冰的冰厚與極地規則中規定結構強度所能承受的冰厚不是一個概念,往往后者大于前者。

新的船型開發需要對冰阻力進行準確預報,芬蘭人Gustav Lindqvist在1989年提出了一種直接預報方法,將冰阻力分為冰擠壓產生的摩擦力Rc、冰彎曲破壞需要的阻力Rb、碎冰的浮力Rf 和摩擦力Rs,同時考慮船舶速度的因素,得出總阻力公式。通過敏感度分析發現在船型比較中破冰功率受線型縱剖角/水線角、船寬、航速以及冰的彎曲強度的影響較大;同時發現經驗公式基于有限的試驗數據和實船數據,在預報冰阻力時往往會與實際情況存在差異。國際上三大主力冰池(俄羅斯克雷諾夫研究院冰池、芬蘭阿克北極冰池、德國漢堡冰池)在這方面的積累深厚。我國在破冰船需求方面有地理位置和航線不同的定制要求,需盡快開展專業冰池試驗預報和實船測量應用體系的建設,為未來開發具有中國特色的極地破冰船提供基礎保障。圖1為各船級社PC等級對比表,圖2為世界三大主力冰池。

2、推進系統

推進系統屬于破冰船的核心分系統,破冰船的推進系統隨著推進裝置技術和動力能源供給技術的發展,也在發生著深刻變革。當今破冰船推進系統由常規機械推進向電力推進轉變;推進器由常規槳獨霸天下變成了吊艙全回轉推進、齒輪全回轉推進、常規軸槳推進以及吊艙軸槳混合推進的多種形式,尤其是使用中發現吊艙電力推進在冰中機動性和后向破冰方面展現出優勢,推動破冰船產生了新的船型,如2007年交付的世界首艘具備雙動船型(Double Acting:具備敞水航行的常規船首和冰中尾向航行的破冰船尾)的破冰油船“Vasily Dinkov”號和2019年交付的世界首艘具備雙向破冰船型(Double Icebreaking:首部和尾部針對不同的冰情均能進行破冰航行)的極地科考船“雪龍2”號。無論是雙動船型還是雙向破冰船型,從船舶的機動性上看,傳統軸系推進對于船舶航行方向的制約作用變得幾乎不復存在,這些制約作用主要來自軸系槳正倒車效率等問題。此外,由于應用了全回轉推進器,船舶航行中面對較厚的冰脊冰時有了很多的“強行艉向破冰”的實踐。我們在冰池觀測船模破冰效果中發現,這種艉向破冰的航行狀態,對于破冰脊冰效果突出。我們認為這是由于全回轉推進器在艉向航行的破冰部位,有強大靈活的水流有效地“松動”了冰脊冰。甚至于有些冰脊已經堆積至海底也能通過全回轉推進器的“掏動”作用將冰脊冰“分化瓦解”。目前,國內高等級破冰全回轉推進器包括吊艙的研制仍屬于空白,這將嚴重制約我國未來高等級自破冰船型的船型選擇和自主建造。

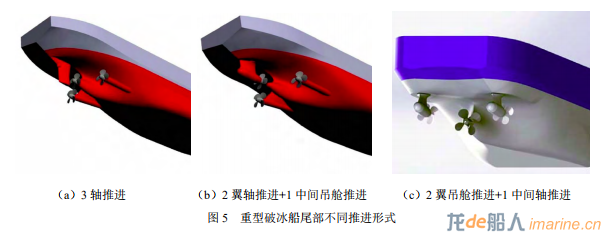

通常認為推進功率在1萬馬力(7.35MW)以上的破冰船才能獨立在極地冰區航行。其中推進功率1萬~2萬馬力(7.35 MW≤P≤14.7 MW)為輕型破冰船;2萬 ~ 4.5萬馬力(14.7 MW ≤P ≤ 33 MW)為中型破冰船;大于4.5萬馬力( ≥ 33 MW)為重型破冰船。我們國內的“雪龍 2 ”推進功率為15 MW,屬于中型破冰船,如果要破2.25 m及以上厚度的冰,就需要建造重型破冰船,推進功率要達到33 MW以上,這個時候推進系統就出現了3軸甚至4軸的方案,圖5為世界上有重型破冰船的三個國家(俄羅斯、加拿大、美國)在其船體尾部所采用的推進軸系形式。經研究比較,后兩者形式明顯吸收了吊艙全回轉推進的優點,可使得破冰功率適當降低,同時提高冰中機動性。

3、防寒系統

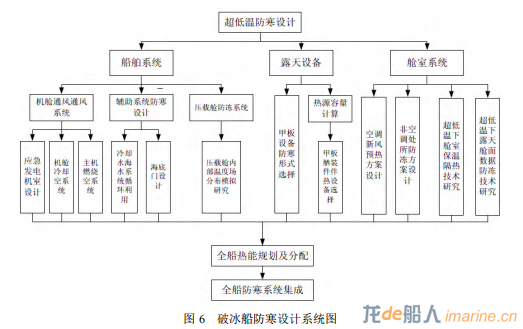

極地低溫對船舶安全航行、船上各系統的操作、以及船員的工作條件和居住環境帶來極大影響。極地破冰船的最低環境溫度(CCS MAT)一般低于-30℃,設計服務溫度(CCS DST)一般低于-20℃,在這樣低溫環境下運行的船舶均需考慮防寒設計并申請相關附加標志,如中國船級社的極地防寒標志ACC-POLAR(DST)和除冰防寒標志DE-ICE。對于暴露在空氣中的船體鋼板要求材料適應的溫度往往比以上環境溫度更低,因此有專門的船級附加標志,例如中國船級社的船體防寒標志H(DST)。針對更低的環境溫度,船舶各系統以及居住艙室需要進行專門的防寒設計,尤其是在最低環境溫度低于或等于-46℃情況下,如DST(-36℃)操作運行的重型破冰船,防寒設計需提升到核心關鍵系統的最高等級去加以設計、驗證和實施。防寒設計主要包含三個方面的內容:船舶系統、露天設備和艙室環境。

(1)首先,為保證船舶的安全操作和航行,需進行防寒設計的船舶系統包括壓載系統、消防系統、機艙通風系統、冷卻水系統、疏排水系統等,布置在露天區域的管材、閥件和附件等也需要達到相應的等級和標準。防止結冰的手段一般采用加熱,加熱源形式可以選用蒸汽、熱油、熱水、電伴熱、不凍液或其它介質伴行加熱等。

(2)其次是露天設備的防寒,露天設備由于始終暴露在室外環境中,將經受嚴酷的環境考驗。貨物系統、甲板機械、拖曳設備、救生設備等露天設備系統的防寒設計對船舶在極地條件下航行和運行十分重要,同時液壓油和潤滑油的選擇也應適用于環境溫度。除了將其盡量布置在非露天環境外,通過增加專門的防寒設計,對露天設備自身及相關的液壓管路等進行相應的防冰、除冰處理也是能起到防寒作用的措施。尤其是救生設備等這一類,是在正常狀態下始終處于待使用狀態、在緊急狀態可立即正常使用的關鍵設備,必須確保其狀態正常。此外,露天區域安全可靠的工作通道和逃生通道,是對船員工作時的人身安全和緊急情況下安全逃生的重要保證,這也是防寒設計的重點。

(3)最后是艙室環境的防寒設計,通過對空調通風系統、保溫隔熱設計的再審視,對艙室環境進行專業化、系統化的防寒技術設計。具體有空調新風預熱設計、非空調處所防凍方案設計、低溫環境下艙室保溫隔熱設計、低溫環境下露天艙面屬具防凍技術設計等。

對于重型破冰船,應綜合考慮整個全船溫度場、熱能規劃和分配,通過一些關鍵技術的攻克,解決全船一體化防寒設計的難題。

4、冰載荷研究

與常規敞水區域航行船舶相比,極地船型工作環境惡劣,除常規風、浪、流等因素影響外,還將承受低氣溫環境下各類冰載荷的聯合作用:包括冰區航行/作業工況下產生的艏部沖擊冰載荷、船首沖灘力、局部冰壓等,回轉作業及狹窄水道通行對舷側結構的擠壓作用,浮冰沖撞及二次反射碰撞引起的意外傷害等。設計冰載荷是極地船型冰區結構設計的先決性條件。如何對各類典型破冰工況下的船-冰相互作用進行適度、有效地計算模擬,得出相對合理簡化的船體設計冰載荷,是結構設計的重點與難點。在破冰船實際設計過程中,冰載荷和破冰能力的估算較多采用經驗公式,即:基于大量冰池試驗、實船應力監測數據進行回歸分析,擬合得出統計意義上的函數式。因此,所采用數據庫試驗數據的樣本空間、樣本數量、準確度等直接決定了冰載經驗公式的適用性及準確度。目前各主要冰區/極地船型規范的設計冰載荷計算大致采用通過試驗-統計分析,結合解析分析方法得出的經驗/半經驗公式,在具體載荷形式、載荷影響參數、施加范圍等方面各有側重。

4.1 國內冰載荷模擬研究現狀簡述

按其計算原理分類,冰載荷計算大致可分為解析方法、數值仿真分析方法、統計分析方法等幾類。冰水池模型試驗法是一種非常有效的冰阻力研究手段。而結構冰載荷試驗技術是目前冰水池試驗技術的研究熱點,也是冰水池試驗能力的重要體現。自20 世紀80年代,天津大學在國內率先開展了冰力學與冰工程學研究并著手籌建實驗室,在1998年20m×5m×2m冰水池建成并投入平穩運行,可進行各類冰力學與冰工程學研究。國內冰水池建設及試驗技術研究正方興未艾,國內學者如黃焱、李志軍等,在冰破壞機理研究及模型冰研發應用方面做了大量富有成效的工作。但應用于船體冰載荷預報方面,還存在成本高、準備時間長的劣勢,且模型試驗中冰材料的制作技術還有待進一步提升。

受限于冰池試驗條件及實船應力監測數據的匱乏,國內冰載荷研究主要集中在理論解析計算,尤其是數值仿真分析方面。能量法是應用較為廣泛的冰載荷簡化計算方法,適用于在構件設計初期對冰載荷進行快速估算,相對偏保守。唐文勇等研究了碰撞過程中結構響應,對計算冰載荷的能量法進行修正,得到了計及結構變形能的冰載荷計算能量法。

針對各類船-冰作用工況的數值仿真分析是近年來國內冰載荷研究的重點與熱點,即:基于船舶運動方程,采用非線性有限元、離散元、黏結單元等數值方法模擬船-冰動態作用過程,計算得出相應碰撞冰力及冰阻力。如:何菲菲對破冰船沖撞冰層過程進行數值仿真,研究碰撞過程中冰層破冰變形的過程,得到接觸冰力時歷曲線;李輝,任慧龍等基于破冰過程海冰失效模型的理想化假設,對連續模式的破冰過程進行簡化模擬,得到了破冰船的破冰形狀與冰力時歷曲線;基于瞬態動力學分析法對破冰船沖撞式破冰過程進行數值仿真研究等。鄒早建等采用非線性有限元方法構建層冰有限元數值模型,模擬破冰船在冰層中的連續破冰過程,并對破冰船的冰阻力進行了預報。季順迎等建立海冰的離散單元模型,利用離散元法對船舶在平整冰中的航行過程進行數值模擬,計算航行過程中的局部冰壓和冰阻力。此項工作的關鍵在于實現對海冰特性的有效模擬。就目前而言,國內相關研究工作大多以平整冰、碎冰區為主,且普遍簡化為各向同性材料。因此,隨著研究的深入,如何實現不同類型各向異性海冰,尤其是多年冰夾雜、冰脊堆積的分層模擬,是今后重要的研究發展方向。

此外,由于實船觀測數據的匱乏、冰池模擬試驗手段的滯后,數值仿真分析結果的驗證存在較大困難。其計算成果的有效性、準確性評估問題已成為該領域研究成果進入工程應用范疇的主要阻礙。

4.2 國內冰載荷實測分析研究

目前國內關于實船冰載荷實測分析研究尚處于起步階段。哈工程劉瀛昊等基于“S.A. AgulhasⅡ” 號極地科考補給船(PC5)南極海域航行測量數據,利用影響系數矩陣法和反演法對船體艉肩部的冰載荷進行分析,并利用Tikhonov 正則化求解反演方程,得到外板的冰載荷分布。大連理工季順迎團隊在2017年“雪龍”號第33次南極科考期間,在艏部試驗性地布設了少量局部應力測點,取得了相應測點布設經驗及部分原始數據。

而近日成功完成試航并交船的我國“雪龍2”號極地科考破冰船已成功配備了國內自主研發的全船應力監測系統,其中艏、舯、艉冰帶區域布設局部強度測點60組。特別是在艏肩部線型過渡區域,設有冰載荷反演測點陣列(8×11)。該項工程的實施,填補了國內極地船型冰載荷監測系統的空白。隨著“雪龍2”船的交付使用,今后將在南/北極冰區科考與航渡過程中取得大量船-冰作用實測數據,可為數值模擬的驗證提供必要的數據支撐,必然對國內外相關冰載荷研究工作起到巨大的檢驗和促進作用。

5、冰區結構設計

與常規敞水航行船舶相比,極地破冰船結構設計在其總縱強度評估、冰區結構優化設計及節點設計、冰載作用局部強度評估、低氣溫構件選材設計等方面均有其特殊之處。

5.1 總縱強度

極地破冰船總縱強度評估特殊之處源于船型主尺度的特殊性與破冰工況的特殊性。具備較強破冰能力的極地破冰船長寬比(L/B)一般在4 ~ 5之間,其波浪載荷一般應由直接計算確定。

而基于其破冰工作原理及艏部特殊線型設計,破冰船在實際破冰進程中船首區域將部分出水,進至冰面之上,利用重力壓潰冰層。設計過程中,除應考慮該狀態下船體騎冰狀態穩性外,船體結構的安全性同樣應重點關注。

一方面,應通過加厚艏柱板、密集設置內部支撐構件等手段保證船體撞擊/上灘區域的局部強度安全,另一方面,該工況實際在船體艏部施加了一垂向艏部上灘力(beaching force),對總縱強度的影響亦須重點關注。

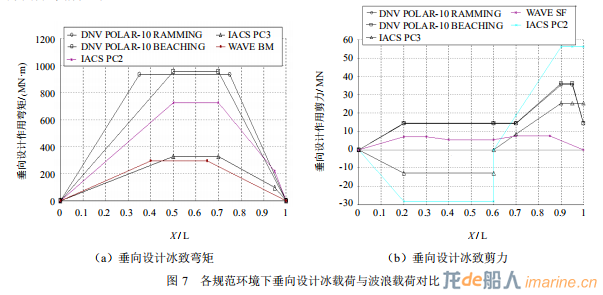

垂向設計冰作用彎矩/剪力數值大小與冰級、艏部線型特征等密切相關。圖7為基于708所研發的某船長百米、萬噸級(PC3)破冰科考船型(以下簡稱“目標船型”),在各規范環境下波浪彎矩/剪力沿船長方向分布情況對比。

就該船冰級(PC3)、尺度而言,垂向冰致彎矩量級與波浪彎矩基本相當。但對PC2級及以上重型破冰船而言,冰致彎矩/剪力遠超波浪彎矩/剪力,已成為最上層連續甲板、內殼縱艙壁頂板等縱向強力構件的主要控制因素之一。

5.2 冰區結構優化設計

由于在冰級定義、冰載荷簡化、冰區加強范圍劃分等方面的差異,各規范環境下結構設計的具體影響因素及權重也有所差異。以目標船型主尺度、關鍵性能/船型參數為基準,適當變換目標參數,如破冰厚度、肋距、船寬等,考察各規范環境下其相應影響程度。

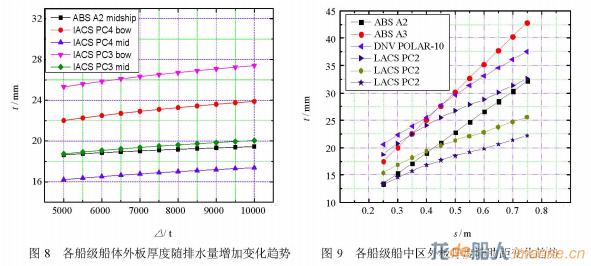

基于目標船型,就冰區外板設計而言,冰級與肋距(骨材間距)是影響外板板厚的主要因素,而排水量因子影響權重相對較小(見圖8和圖 9);IACS PC規范計算構件尺度對肋距變化敏感度相對略低,允許的肋距選取樣本空間可適當放寬,對結構重量優化設計相對較為有利。

基于目標船型,徐義剛等通過實際算例對比分析,重點討論了冰級、艏部形狀、骨架型式和骨架參數等對冰帶區域骨架設計的影響;在此基礎上,對船中區冰帶骨架系統進行了多方案對比研究,得出結論:就目標船型尺度而言,橫骨架式冰帶結構布置不僅在安全性上優于縱骨架式,在冰帶結構重量控制方面亦有其優勢。

吳俊等基于708所研發某20 000 t級PC5級極地多用途運輸船,針對冰載作用下舯部舷側冰帶骨架系統進行分級優化設計。通過采用多島遺傳算法(MIGA)分別對四型骨架系統布置方案進行優化,綜合評估得出相對最優方案,其結論及優化思路、解決途徑可進一步擴展應用至高等級極地船型冰帶構件優化設計。但從簡化問題考慮,優化工作的主要約束條件系基于彈性準則、規范冰載荷條件下冰帶結構局部強度。

5.3 冰區構件局部強度校核

關于船體冰區加強結構校核及承載能力分析,國內外已有較多學者開展了研究。Kwon等基于彈性理論研究在冰船冰相互作用工況下LNG船的結構強度;WANG等研究了冰載荷作用下舷側外板和肋骨的塑性變形以及舷側縱桁的屈曲強度;Dolny等分析了不同骨架型式船舶在冰壓下的結構強度;齊奎利等對某艘北極油輪縱骨架式外板與舷側縱骨的極限強度進行了研究。

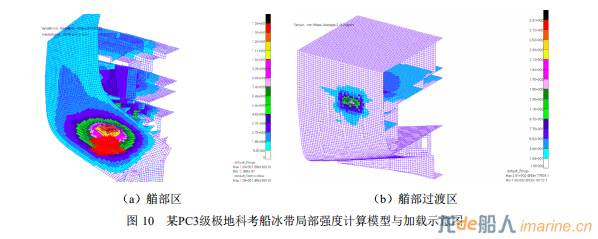

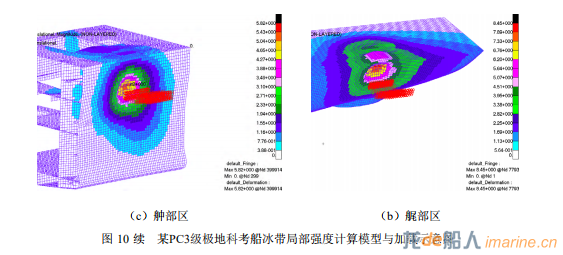

在極地破冰船實際設計過程中,依據規范要求,其強肋骨、冰帶縱桁等強構件尺寸應基于有限元計算確定。所施加載荷為規范載荷(虛擬冰載荷),施加位置為剪切和彎曲組合效應下結構承載能力最薄弱的位置處,如圖10所示。

6、結論

國內近年來已完成多冰級(PC5~PC3)、多類型(多用途船、甲板駁、油船、破冰船等)極地船型的研發、設計及制造,已基本具備中高冰級下的極地船型研發的能力。極地重型破冰船是下一階段船型研發工作的重點。極地重型破冰船可在冬/春季高緯度冰區維持常年運營,其重點作業海域冰情以多年冰為主。鑒于其運營環境、任務剖面的特殊性,工程項目的重要性,與重型破冰船船型開發配套的關鍵技術研究也發生了一定的升級變化,應成為國內相關領域研究下一步的工作重點。

(1)關于破冰船型研究高等級破冰船型(PC2及以上)線型參數、推進器推力和破冰功率的關系,形成可靠的功率預報方法。重點研究軸槳和全回轉推進裝置相互混合的新型推進組合在敞水航行和破冰航行的不同任務狀況下對船體布置、尾部伴流、破冰推力和回轉性能、振動噪聲等方面的影響(尤其是對于在重冰狀況下螺旋槳、軸系與大塊冰的碰撞問題)。

(2)關于船體冰載荷區別于夏季破冰航行所面臨的當年水平冰,針對南北極秋冬季多年冰的特點,利用非線性彈簧和流固耦合方法建立破冰船-海冰-海水相耦合的動力分析計算模型,海冰構造突出多年冰特色是后續研究的重要方向。其中,沖撞破冰工況下的冰載荷研究尤應重點關注。

通過模型試驗或實船應力監測數據進行分析和反演,完善數值模擬中運動方程的準確性。我國自主研發“雪龍2”號應力監測系統的成功配備,使國內首次具備了破冰船極區冰載實時監測能力。后續觀測年份的實測數據積累及相關冰載荷反演分析,必將對船-冰-水耦合數值模擬工作起到極好的檢驗和指導作用,推動相關技術成果向工程實用化方向進展,也必然成為下一階段冰載荷研究工作的重中之重。

(3)關于冰區構件局部強度校核及對應優化設計就高等級破冰船型(PC2及以上)而言,單純采用結構規范設計方法無法準確考慮結構在局部載荷下的塑性響應及載荷再分配、重復沖擊冰載荷引起的結構塑性和疲勞損傷等問題。基于當前極地船級規范,盡管業界已認可在一定程度上適當利用結構塑性承載能力,然而,相關設計衡準并不明確。因此,基于非線性直接計算方法,考慮不同載荷工況條件,對破冰船撞擊區域結構進行許用極限冰載荷分析,明確其極限承載力以及損傷后剩余強度是高冰級船型開發亟需解決的關鍵問題,也是當下國際研究的熱點之一。

來源:《中國造船》 作者:中國船舶工業集團公司第708研究所 吳剛等 海洋油氣網整理發布