判決過去近4個月后,3月9日,FLYING號的船員們終于拿到了來自馬達加斯加最高法院“打擊販運紅木和烏木特別法庭”的判決書——這份長達七頁、用法文寫下的判決書中,白紙黑字地將16名船員的刑期增加了20年。

宣判是在2021年11月18日,馬達加斯加((以下簡稱“馬國”)首都塔那那利佛。法官使用的是法語,當翻譯說出“twenty years(20年)”時,船員們聽懂了——有人痛哭,有人暈倒。輪機長蔡擁軍說,他們當時很憤怒,差點兒掄起椅子,砸向法官,“反正是20年,我還有命回家嗎?根本就回不了家了。我就跟他拼命。”他隨即被法警制止,帶離法庭。

當了30年船員的蔡擁軍則擔心自己會死在馬國最大港口城市圖阿馬西納的監獄里,此前,他已經在這里待了三年多。

馬達加斯加FLYING號貨輪15名入獄船員名單。統計時間:2019年12月

馬達加斯加FLYING號貨輪15名入獄船員名單。統計時間:2019年12月

2018年年底,印度洋上一番激烈“槍炮戰”后,2019年3月,FLYING貨輪的15名船員以“非法入境”罪名被馬國判刑5年。其中包括9名中國人,2名緬甸人,4名孟加拉人。眼看距離自由越來越近,2021年11月,這15名船員又被馬國政府以“走私紅木”的罪名二次起訴,一審當庭宣判20年刑期。原因是,2018年底的航行中,FLYING號被懷疑目的是去馬國偷運珍貴的紅木。

FLYING號貨輪被囚禁在馬達加斯加的15名船員合影,含9名中國人,4名孟加拉人,2名緬甸人。攝于2019年7月,Toamasina監獄

FLYING號貨輪被囚禁在馬達加斯加的15名船員合影,含9名中國人,4名孟加拉人,2名緬甸人。攝于2019年7月,Toamasina監獄

這個位于印度洋西部的非洲島國盛產紅木,并一度遭遇過“紅木危機”——2009年3月,馬達加斯加發生政變。急需資金的新政府撤銷此前頒布的紅木出口禁令,此后數月內,每天被非法采伐的花梨木價值高達46萬美元。迫于壓力,馬國政府于2010年3月頒布了禁止砍伐和出口紅木及其他珍貴木材的法令。2015年12月,馬國國民議會通過新的打擊紅木和烏木走私法,還成立了打擊走私的特別法庭,但這些仍未能徹底改變紅木被非法采伐和販運的命運。也因此,與紅木相關的種種事件無時不在刺激著馬國的神經。

“別說20年,再過四五年,我就完了,就死在這里了。”56歲的廚師陳旭東有著和蔡擁軍同樣的恐懼。他是吉林人,也是最后一名上船的船員。他一到,FLYING號就在船東楊建豐的指令下,開往印度洋,前往馬達加斯加。沒想到,兩個月后,船出事了。陳旭東和其他船員一樣,堅稱自己根本不知道此行的目的。不同于第一次獲刑時的積極喊冤,這一次,船員們徹底陷入了絕望。

陳旭東說,他們現在也不指望什么正義了,不管用什么辦法,只想回家。

新的判決

蔡擁軍記得,庭審是當地時間2021年11月18日上午11點左右開始的,法庭提供了援助律師和翻譯。

庭上,法官詢問船員們是否來過馬國;此次來馬國的目的;為什么在馬國海域停留;又為什么在海警追擊時逃跑等等。船員們如實回答:在海上航行時,他們一直在等待公司老板的“航次指令、代理信息、貨物信息”,對航行目的并不了解;停留海上是因為深海無法拋錨,只能到淺海區域維修機器;逃跑則是因為船長說遭遇了“海盜”,“夜里分不清楚什么船,還有你們對我們鳴槍,我們心里更沒底。”

法官很直接地表示,“我們指控你們來馬國走私紅木。”

船員們反對,“船舶被拉到海港后,你們所有的公職人員、警察和其他單位的人,輪番到船上檢查,有沒有看到一根紅木?”他們還申辯,第一次沒有獲得入境申請,被指控“非法入境”,判刑5年,他們認了,也已經在服刑了。但對于新的指控“走私紅木”,則表示抗議。

中午休庭過后,法庭又對船員一一詢問,沒有人承認走私紅木。船員符偉剛回憶,上午的主審法官有3名,但休庭中途,又新介入了2名。至于援助律師,蔡擁軍記得,是“一個20多歲的年輕小女孩”,辯護“沒多大勁”,常常“就一句話”。

下午兩點,法庭宣判,有期徒刑20年。

“沒有任何物證,沒有人證,沒有什么法律條款依據。我們一條空船,上面什么也沒有,他直接宣布20年。這太荒唐了!”蔡擁軍不服,他和船員們決定上訴。由于接下來是周末,此后3天,他們待在首都的一所監獄里。11月22日周一,ITF(International Transport Workers Federation,國際運輸工人聯盟)分屬的海員工會馬達加斯加分會提供的律師為他們寫了一份上訴書,當天,船員們又被帶回圖阿馬西納監獄。

盡管認為判決“荒唐”,但船員們對這種“荒唐”已經見怪不怪了。在馬國監獄的幾年,他們見過更匪夷所思的事——船員符偉剛說,在這個非洲島國,持槍入室搶劫、偷死人骨頭,都是重罪,最高可判終身監禁。他在監獄里認識了一名因持槍入室搶劫被判刑的男子,按法律可判刑20年,但因為給了錢,只判了5年;但另一個犯同樣罪行的犯人,因為沒錢,被判了25年。

治理效率低下、經濟不穩定、公務員工資低,助長著馬國的腐敗。2019年,國際透明組織(TI)發布的一份報告稱,馬國所有行業中的腐敗程度都很高,最普遍的是司法、警察、稅務、海關、土地、貿易、采礦等。而在TI發布的另一份報告——2021年“全球清廉指數”排名中,馬國在全球180個國家中排在第147位。

2021年8月,前司法部長伊比基·阿納克萊特之子赫里拉扎被任命為新的司法部長。幾個月后的2022年2月,赫里拉扎和一個身份不明的人談論如何用金錢換取撤銷逮捕令的電話記錄被曝光在網上,他因此不得不提出辭職。連船員們都知道,“馬國最近換了司法部長”。

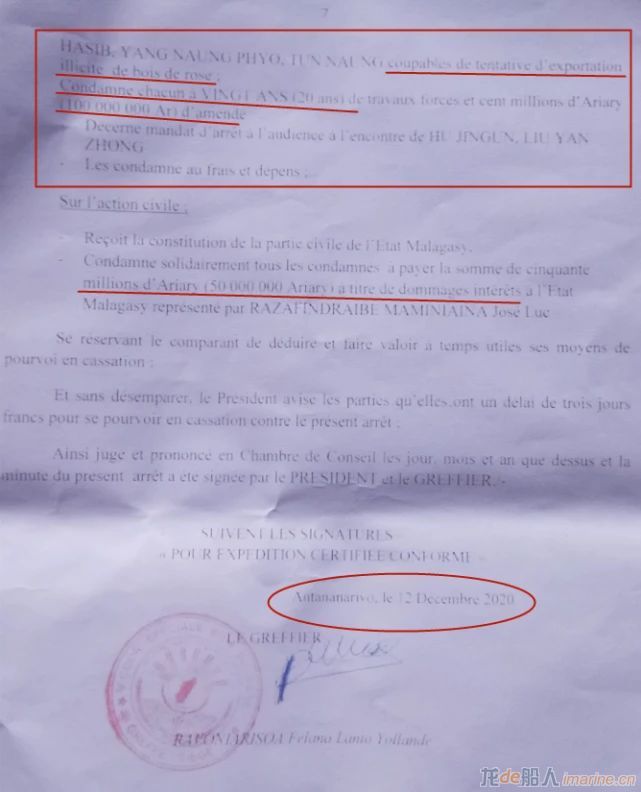

判決過去近4個月了,船員們遲遲沒有收到判決書。直到2022年3月9日,馬達加斯加順德商會會長陳健江通過個人渠道拷貝了一份判決書,發給了他們。

本刊記者拿到的這份法語的判決書由馬達加斯加最高法院“打擊販運紅木和烏木特別法庭”審判,涉及17名被告,包含逃走的胡敬運、劉延忠。但不知何故,這17人中,多了一個叫CHEN BI GAO的不明身份的人,而少了一名孟加拉船員。

FLYING號貨輪。資料圖片

FLYING號貨輪。資料圖片

法庭指控,2018年10月至12月,FLYING號貨輪未經授權進入馬國安東吉爾灣海域,試圖非法出口紅木。面對船員們聲稱“不知道航行目的”“船上沒有紅木”的辯解,法庭認為,“沒有完成目標不是因為他們主觀意愿,而是因為主管當局把船攔下,并逮捕了船上的人。”法庭稱,船員們故意隱瞞犯罪意圖和線索,“所有被告均否認對他們的指控。然而,這是確定的,無可爭議的。”

最終,法庭依據2016年頒布的《打擊紅木和烏木販運法》第70條第5款,認為胡敬運、劉延忠在內的16人(不包括上文提到的CHEN BI GAO)“試圖非法出口紅木”,判處每人20年的強迫勞動和1億阿里亞爾(約人民幣15.9萬)的罰款,同時處罰全體被告5000萬阿里亞爾(約人民幣8萬)的民事賠償金。

一位華商獲取的判決書顯示,16名船員以“試圖非法出口紅木”罪名被判刑20年,每人被處罰金1億阿里亞爾,以及5000萬阿里亞爾的民事賠償金。審判日起疑似錯為2020年

一位華商獲取的判決書顯示,16名船員以“試圖非法出口紅木”罪名被判刑20年,每人被處罰金1億阿里亞爾,以及5000萬阿里亞爾的民事賠償金。審判日起疑似錯為2020年

這份判決書看起來略有粗糙——除了一些拼寫錯誤外,還把一名緬甸船員的國籍寫成了“中國”。盡管前文提到庭審日期為2021年11月18日,但結尾蓋章的日期卻顯示為“2020年12月12日”。

失聯的丈夫

得知丈夫李以印被判刑20年的時候,趙梅難以置信。

9名中國船員家屬中,她是最后一個得到這個消息的。直到現在,她還是不敢相信,“應該是不可能,他們沒理由判他們20年。”

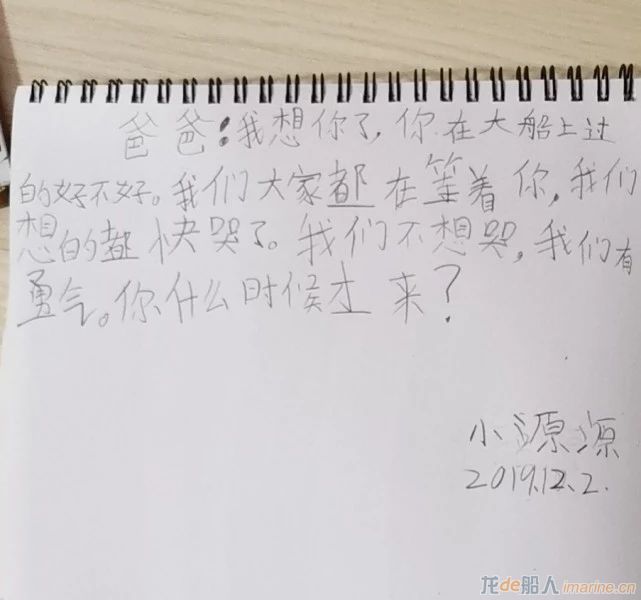

2018年春節后,李以印趕往香港登船。大女兒生于農歷二月二十,行前,一家四口提前過了生日

2018年春節后,李以印趕往香港登船。大女兒生于農歷二月二十,行前,一家四口提前過了生日

2018年3月,35歲的李以印從山東老家前往香港,登上臨時靠岸的FLYING號貨輪。這是他第一次當海員,也是他的首次遠航。離家時,二女兒僅有7個月大。

在此前后,FLYING號跑了幾趟往返于香港-越南富美-東莞的小航線,先后從中國、新加坡、越南接上了勞務工務派遣來的17名中外船員,包括船長于天財、大副申文波等。

FLYING號,IMO號9163051,長97米,寬17米,載重6223噸,不算一艘大船,掛巴拿馬國旗。在申文波10年從業經驗中,商船注冊背景復雜,多是為了規避風險,掛巴拿馬國旗,主要是為了少繳稅,“這都正常,都不影響正常航運。”

FLYING號的船東是福州民豐船務有限公司,老板叫楊建豐。但該船的體系文件屬于香港海凌船務有限公司,背后控制者則是香港蓮華國際貿易有限公司。因此,上船協議上,蓋著香港蓮華國際貿易有限公司的章,楊建豐只是承運商。

船員中,沒有幾個人見過楊建豐。大副申文波是見過的人之一。

2018年夏天,FLYING號從東南亞回來,停靠東莞碼頭,楊建豐上船,直接去船長室和姐夫胡敬運、船長于天財談話。晚上,他請后者上岸吃飯——這是海運業的慣例。因“身份不相符”,楊建豐并沒有和申文波說話。此后出海,楊建豐就是通過胡敬運、于天財二人管理其他船員,遙控著FLYING號的命運。

2018年10月7日,廚師陳旭東從吉林趕到新加坡登船后,根據楊建豐的指令,FLYING號出發前往非洲。船員們并不知道去馬國干什么,只是隱約聽到“去裝一批木材”。由于船上有基本的等級制度,船東指令一般都是發給于天財和胡敬運——后者是楊建豐的姐夫,同時也是FLYING號的船東代表。船員們只是被動接受指令。

沒想到,這是一趟充滿危險的航程。

2018年年底,李以印打電話給妻子報平安,“船壞了,在等著修”。有幾天,李以印每天天不亮就打電話回來。馬達加斯加與中國有5個小時時差,這意味著,他打電話時當地還是凌晨。

丈夫并沒有告訴她,他們的貨船剛剛在印度洋上經歷了一番死里逃生的“槍炮戰”。

2018年12月18日凌晨,FLYING號的船員們被密集的槍聲驚醒。申文波回憶,當時,夜色中追擊而來的船只不斷朝他們射擊,子彈甚至打穿了鐵板和一公分厚的水密門,船員們紛紛逃到船體中間的洗澡間里。

由于雙方航速相差不大,這場追擊和槍擊持續了3個多小時。后來,對方發射了火炮。隔了大半年,三管輪符偉剛仍心有余悸,“像炮仗一樣。一下打到船上,感覺整個船都震動起來了,許多人嚇蒙了。”

2019年2月,李以印等人失聯了。趙梅很擔心,但毫無辦法。直到“老鬼”(輪機長蔡擁軍)第一個給家人發信息,其他船員家屬才陸續知道,他們被送進了馬國的監獄。

“那時候,我就一夜一夜地這樣坐著,睡不著覺。”趙梅說。

李以印和趙梅,是山東臨沂市臨沭縣的一個普通家庭。大女兒出生后,李以印四處打工。2017年,他從杭州一家食品廠辭職,回到臨沂。彼時,二女兒剛剛出生。

為了養家,李以印決定當海員。他為此交了1萬多塊學費,在威海一家學校學了三個月,考取了海員證。2018年過完年,經大連華商船務有限公司派遣,與FLYING號簽了上船協議。

船員的合同期一般是8±2,即6個月或10個月。也就是說,17名船員應該在2018年年底或2019年上半年就下船回家。

但2019年3月,馬國那邊傳來消息,15名船員以“非法入境罪”,被集體判刑5年。

一去不回的印度洋之旅

關于那趟印度洋之旅更多的細節隨后逐漸被披露出來:2018年10月26日,FLYING號在馬達加斯加附近海域拋錨。船長于天財稱,在此等待航次指令、貨物信息、代理信息。

此后,FLYING號遇到一系列匪夷所思的事情:11月初,一艘馬國執法船靠近巡查,船東代表胡敬運下令逃離。接著,船員們在印度洋上漂了半個月,逐漸遠離馬達加斯加。但11月底的一天,一架灰綠色小軍機低空駛來,圍繞FLYING號盤旋、拍照。

船員們開始質疑航次目的和手續合法性,但楊建豐在電話里多次以“馬國很腐敗”“多一事不如少一事”等理由解釋。此時,船上的淡水和燃油逐漸耗盡。12月15日,楊建豐指示“返航回國”,大家歡呼雀躍,開往新加坡方向。但16日晚,船長又接到返回馬國的指令,再次掉頭。

船上產生了分歧。大部分船員意識到危險,集體反對掉頭。申文波有著10年航運經驗,對航運業的“套路”比較熟悉,他質問,“我們到底來這邊是來做什么?到底來裝什么貨?”在船長無法“出示航次指令、代理信息、貨物信息等書面材料,以證明航次的合法”的情況下,申文波帶領大家簽了一份辭職報告。楊建豐通過電話批準了這個報告,但下令繼續前往馬國。

隨后便發生了12月18日凌晨的海上追擊和“槍炮戰”,FLYING號在重炮攻擊下投降。

15名身穿迷彩服的人上船后,稱,“我們不是海盜,我們是馬達加斯加海軍。”最終,FLYING號17名船員被俘虜,帶至馬國圖阿馬西納港(Toamasina)。

Toamasina監獄白天放風場景,近處鐵板為廁所門。2019年船員在“電話室”門口用小米手機所拍

Toamasina監獄白天放風場景,近處鐵板為廁所門。2019年船員在“電話室”門口用小米手機所拍

起先,除了受傷的胡敬運和劉延忠被送上岸醫治外,其他15名船員一直待在港口的船上。2019年2月6日,15名船員被集體送進了監獄。受審時,他們得知,胡敬運和劉延忠已經在在律師的操作下辦了保外就醫,前往第三國治療,趁機逃回了中國。

船員們認為,正是這一系列操作激怒了馬國警方,才導致他們突然入獄。

2019年3月27日,15名船員接受當地庭審,一審判決以“無害通過”(Le passage de non inoffensif),即非法入境罪,被判刑5年,罰款5250萬馬國法郎(約人民幣1.67萬),并沒收船舶及貨物。同年10月13日,該案二審維持原判,并且對胡、劉二人追加了“國際通緝令”。

失效的營救

趙梅對航海沒有想象力。丈夫一開始總說“船壞了”,她相信了,還問丈夫,“你們還回得來回不來?”李以印信誓旦旦,“回得來。有大使館,怕啥?”

得知船員們出事,家屬們一起去福州尋找船東楊建豐、巫秀青夫婦。

一開始,后者對他們承諾,“不惜傾家蕩產”,會全力營救。但在提供了幾個月食品補貼后,楊建豐夫婦漸漸失去聯系。楊建豐自稱,他曾嘗試通過支付“贖金”救出船員們,但2019年7月“談判失敗”,此后再無進展。 甚至前后兩次罪名的3次庭審,他也沒有支付一分錢的律師費。蔡擁軍透露,“按馬國的標準,律師費大概1000到1500元人民幣就足夠了。”

符偉兵是所有家屬中,營救家人最賣力的人之一。

2018年出事時,他的哥哥三管輪符偉剛已經干了7年海員。符偉剛深知海洋的兇險——2013年,他的大學同學在印度洋遭遇氣旋,貨輪沉沒,17名船員在救生筏上漂流24小時獲救。他一度打算轉行,但父親去世多年,他得養家。2014年母親生病后,符偉剛再度出海掙錢。

登上FLYING號前,他已經在老家陜西寶雞市買了房,付了首付。2018年7月,老家銀行貸款下來需要面簽,符偉剛請假回家兩天后,旋即返回船上。此后,他再沒能回來。

直到今天,符偉兵都以FLYING號因“疫情滯留”“拉不上貨”等為由,瞞著母親。除此之外,他每月還要還自己的哥哥的兩份房貸。由于符偉兵一直對母親保密,村里開始有傳言,說符偉剛“販毒被抓了”。符偉兵有女朋友,但他暫時不打算結婚,“如果我結婚,我媽肯定會想,這么大的事我哥都不回來,就很容易起疑。”

他到鎮上的武裝部、司法所等部門求助,想要救出哥哥。基層部門很熱情,答應幫他上報材料。但除了事發之初,陜西省外事辦打過一次“你哥哥在非洲被抓進監獄”的通知外,三年來,縣里、市里、省里,從未有過回應。

2019年一審判決一個月后,符偉兵和水手長孟范義的兒子孟朝生作為家屬代表,飛往馬達加斯加探監。“那個監獄的條件,就像中國的垃圾場。”符偉兵記得,見面那一刻,包括4名孟加拉船員和2名緬甸船員在內的所有船員都哭了。

2019年12月,本刊獨家報道這批船員的遭遇后,中國駐馬使館曾主動聯系記者,稱馬國當地法院的判決涉及三項罪名:非法入境,拒絕服從,開船逃逸。

大使館一名領事說,使館在實施領事保護的時候,必須遵循國際法和相關國際準則,只能在法律框架內進行。“中國駐外使館是國家的外交代表機構,在駐在國是沒有行政和司法權力的。我們沒有行政和司法能力,也不可以替當事人提起訴訟,不可以調查海外犯罪和案件。我們只能通過外交途徑來敦促馬方公正、公平、妥善地審判案件。”該領事還表示,使館方面經常跟船東楊建豐聯系,督促他切實負起第一責任人的責任,盡早妥善地解決問題。

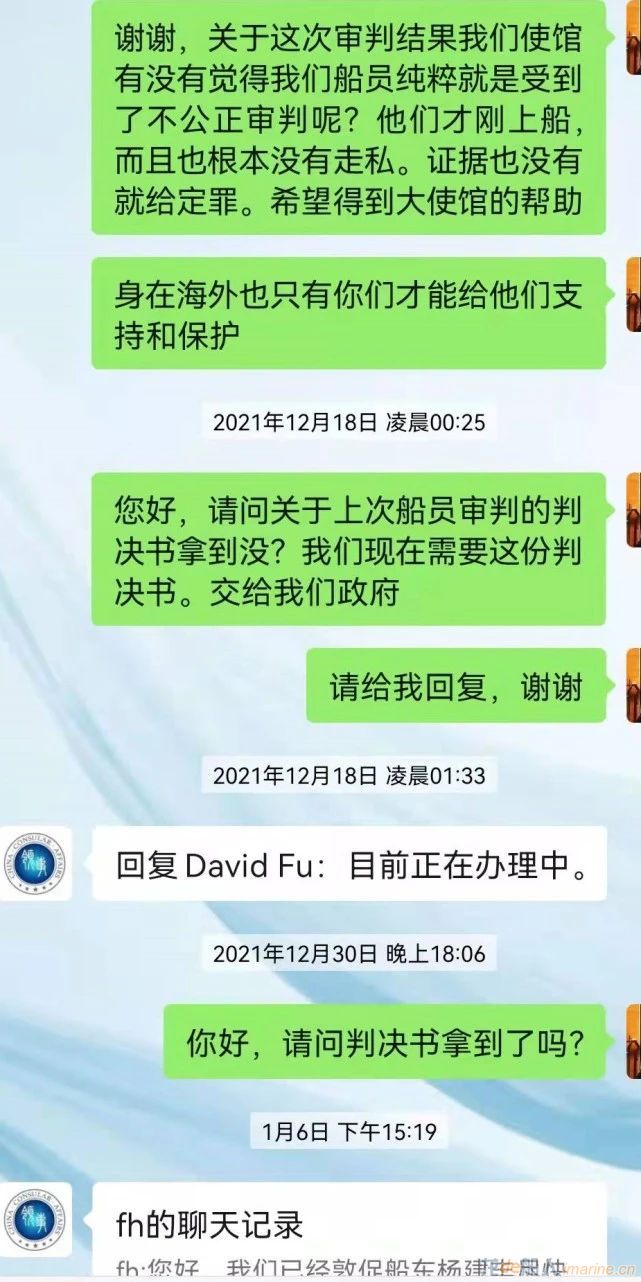

一位家屬向有關部門詢問判決書事宜,表示受到“不公正審判”“無證據定罪”

一位家屬向有關部門詢問判決書事宜,表示受到“不公正審判”“無證據定罪”

由于大使館在馬國沒有行政權和執法權,家屬們一度想在國內起訴船東楊建豐及其背后的貿易公司。但國內的律師說,這必須獲得船員們親筆的授權書——但在上次探監中,馬國監獄警員以“看不懂”為由,拒絕家屬攜帶授權文書進入。

2022年3月,本刊記者通過微信、電話、短信多次聯系楊建豐,均無回應。“這個案件比較復雜,又涉外,所以當時我們匯集了信訪、海事、外事等多個部門,按照信訪程序已經給予了他們回復。”福建省海事局的一位主任表示,他并不知道最近船員被加刑20年的情況,無法回應,也沒有權力對楊建豐采取措施。

家屬們最后的希望落在了ITF(國際運輸工人聯盟)上。

FLYING號15名船員入獄事件,從2019年起就引起了ITF的關注。

多位船員提到,ITF附屬的海員工會委托馬國分會的一名女性會員,每個月都從首都趕到圖阿馬西納監獄探望船員,提供一些生活費,帶去米面油鹽等生活物資,還幫他們支付了律師費。此次新罪名宣判后,也是ITF撥款,為他們請律師上訴。幾個月前,ITF還委托香港分會,向每位船員家屬支付了1000元英鎊(合人民幣8285元)慰問救助金。

近日,本刊記者向ITF香港辦事處工作人員Frank求證。Frank透露,ITF倫敦總部的確委托馬國分會的一位女士幫助船員,“該女士是當地教會的人士,關愛海員是其工作的一部分,她曾致電ITF要求資金的支持。一旦評估通過,ITF會給其資助。”

有船員稱,ITF提供了2.5萬美元給這位女士,作為向馬國政府和司法部門斡旋的費用。另有說法,此經費為4萬美元。但至今,該女士的活動沒有實質性進展,其間還向每家家屬索要了5400元人民幣的資金。Frank進一步透露,“ITF曾委托當地海員工會向馬達加斯加總統遞交特赦求情信,并聘用律師出面處理此事”,但至今仍無下文。

非洲監獄里的“花式騙局”

距離中國8000多公里的馬國,船員們也在努力尋找著自救的辦法。

午后的馬國,氣溫往往能達到30攝氏度。圖阿馬西納的監獄里,蔡擁軍吃完飯,和獄友打了一會兒撲克牌,就去教堂里坐著,看當地的電視節目——電視里講的那些話他聽不懂,權當打發時間。馬國人信仰耶穌,有時,牧師會在院子里為犯人祈禱。

所有船員中,蔡擁軍的職業資歷最老。他生于1967年,江蘇南通市如東縣人,武漢理工大學交通學院畢業,26歲開始航海。他也是所有船員中家境最好的——兩個女兒均有自己的事業。這意味著,15名船員中,蔡擁軍“花錢贖身”的希望也最大。

3年多來,在圖阿馬西納的監獄里,船員們見識了許許多多“花錢出獄”的事——一個團伙綁架了一位部長的兒子,主犯后來被轉移到首都,交錢后獲釋,從犯在幾個月前的開庭中交了錢,也回家了。一男三女殺了一名法國人,把尸體埋了,服刑2年后,也交了幾千萬阿里亞里(約人民幣1萬元)回家了。

“在馬國,所有的事情,最后都是一個‘錢’字。”符偉剛總結。

2021年夏天,蔡擁軍在監獄里刷手機新聞,看到一個叫朱某某的人,是江蘇南通駐馬達加斯加商會會長。蔡擁軍心里一動,“我們南通還有商會在馬達加斯加”,再一了解,此人在疫情期間還為馬國捐贈了不少物資、醫療物資,聲譽很好。他讓家人繼續幫忙打聽,表妹夫給到消息,說自己一個生意上的伙伴在馬國,“一打聽,正好是這個商會的副會長,叫李某。還跟我是一個縣城的,兩家距離只有十五六公里。”

表妹夫隨后幫忙聯系上了朱某某、李某。李某表示,“我們有這個能力把他弄出來”,他很快通過監獄外送飯的人和蔡擁軍取得了電話聯系。

通電話時,朱某某、李某在一起,二人承諾,“沒事,這個事情我們有能力辦”。

隨后幾天,朱某某、李某說是去各部門打聽辦事需要的金額。李某勸蔡擁軍,“你放心好了,不會待多長時間的。我先幫你保釋出獄也行,不要在監獄里。”后來一名朱某某派來的律師到獄中會見時告訴蔡擁軍,說談判沒成功。

又過了一段時間,李某打電話說,價錢打聽到了,大概要馬達加斯加阿里亞里約8164萬(折合13萬人民幣)。蔡擁軍一口答應,“行。13萬就13萬。只要是真的,15萬都行,多一兩萬也無所謂。”此前,他遇到許多找上門來,聲稱能辦理出獄的騙子。

李某再次承諾,會提前給蔡擁軍辦好海員證、護照、旅行簽證,出獄后先在圖阿馬西納待兩三天,然后接他去首都塔那那利佛,有航班后就可以回國。

一個多月后,李某再次打來電話,說朱某某去談判,律師辦了手續,馬上就能保釋出獄。果然,第二天晚上,監獄通知蔡擁軍出獄。律師在監獄外等待,把他帶到一家賓館。朱某某打電話來,讓蔡擁軍先洗個澡,吃點晚飯,有事明天再談。接著,李某又打電話過來,稱“你這次出獄的費用總共是25萬人民幣”。

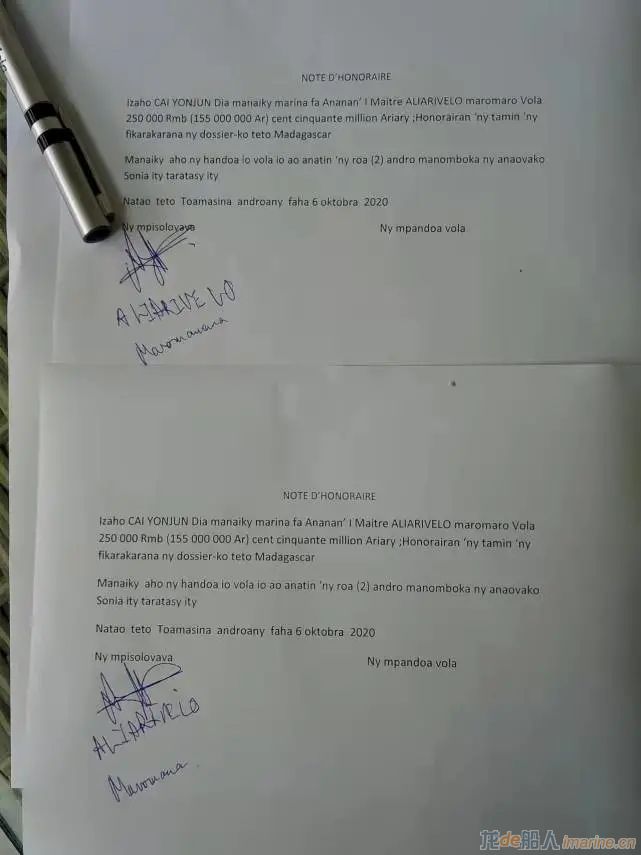

蔡擁軍與朱某某、李某約定的25萬解救協議。馬達加斯加文

蔡擁軍與朱某某、李某約定的25萬解救協議。馬達加斯加文

蔡擁軍吃了一驚,“等于翻了一倍。”

李某解釋,這件事情很難辦,沒有25萬實在弄不下來。蔡擁軍心下一橫,認了。他提出分兩次付錢——先付10萬,拿到機票登機前再付15萬。李某答應了。三天后,蔡擁軍讓女兒支付了10萬,收款賬號是個第三方,據稱是個在國內親屬的銀行卡。

蔡擁軍在監獄外租了間房子,一邊等著朱某某、李某辦理護照,一邊等待航班。

但幾天后,朱某某、李某就催繳剩下的錢。蔡擁軍提出,讓家人把錢打到表妹夫那里,“你們十幾年的朋友,我登機以后讓我表妹夫把錢轉給你,行不行?”李某拒絕,并放出狠話,“少了一分錢,我再把你送回監獄。”

接下來的扯皮中,朱某某堅持,必須立刻付清。蔡擁軍被迫簽了一份協議,“7天之內付清后面的一半錢。”

蔡擁軍提供給本刊記者的這份“協議”,為馬達加斯加語。谷歌翻譯內容為:“榮譽證書。我,蔡擁軍,真正同意Maitre(法語,總管) ALIARIVELO擁有250000元人民幣(155000000 Ar)一億五千萬阿里亞里;我很榮幸能在馬達加斯加準備我的檔案。我同意在簽署本函后兩(2)天內支付這筆款項。今天,2020年10月6日在Toamasina舉行。律師。付款人。”

蔡擁軍說,這是他唯一一次與朱某某見面。但一直沒見到與表妹夫相交十多年的李某。就在這份協議簽署的當天下午2點,由于新的指控到來,他再次被帶回監獄。

緊接著,就是2021年11月“走私紅木”罪的審判,船員們們集體獲刑20年。

就這樣,蔡擁軍花費10萬元人民幣,得到的只是42天的“保釋度假”。

申文波無法確定當初朱某某、李某是否的確詐騙了蔡擁軍。“人家作為一個富商,也不差這10萬塊錢,也許是他們之間的溝通出了問題,這10萬元錢人家已經花掉了。”但申文波也覺得奇怪,如果朱某某真的能辦事,“為什么只幫他(蔡擁軍)一個人,而不來找所有中國船員談呢?既然已經插手了,你給個價格,讓我們拿得起,我們也不會差你的錢。要是拿不起,是另一回事。但他從來沒有跟我們聯系過。”

據申文波透露,蔡擁軍的女兒的確頗有財力,而蔡擁軍在監獄內外也常常高調宣揚,這話甚至傳到了馬國法院的一些官員耳朵里,“馬國人滿眼全是錢,他們一聽你們中國船員這么有錢,那還不想盡辦法敲詐你?”

有船員對蔡擁軍的高調行事頗有非議,在他們看來,這不僅導致他自己被各方勢力盯上,還把大家獲救的整體價碼抬高了。今年,有幾個“能量人士”開價幾億馬達加斯加阿里亞里(約人民幣80萬至120萬),承諾“二審先減刑到三五年,然后再花錢,就可以回家”。同時,開價的人往往拒絕單個解救,而要求15個船員“整體辦”。

ITF(國際運輸工人聯盟)倫敦總部也曾向馬國政府提交求情信,請求特赦15名船員,至今無果。ITF相關負責人曾告訴船員,不支持通過非正規方式解決案件。困在監獄里的船員們逐漸分成兩派——出身農村,家境貧寒,拿不起錢的船員,希望依靠ITF撥款,或企業商會慈善出資,解決此事。另一部分船員則對合法渠道越來越失望,尤其此次獲刑20年后,ITF分會成員忙碌4個月仍無進展,越來越多的船員傾向于自己湊錢,“找一個穩妥的人和安全的付款方式,解決這件事情。”

問題是,即便有可信的渠道走“野路子”,他們拿不出來錢,也就無法談判,“像我這種農村家庭,要拿錢,就得家里人到處借錢,或者我弟弟去銀行貸款,等我回去了賺錢再還。”申文波透露,許多船員家里一貧如洗,孟加拉、緬甸的6名船員更窮,“有的人能出100萬,但有的船員一分錢拿不出,也不行。”

他們被卡在了這里,“誰也走不了,成了一個惡性循環了。”

回不去的家

船員們眼看著希望一點點耗盡。

56歲的陳旭東從去年12月開始尿血,后被醫院診斷為腎結石,治愈后又復發,每次都感到“小腹疼痛”。申文波則遺憾自己正值壯年,是最能掙錢的年紀,可現在被困在牢里,兩個兒子和60多歲的雙親只能靠妻子微薄的工資養活。

大副申文波的大兒子常因想念爸爸而哭。妻子說,”時間太久了,可能在他的小小的年齡里從來都沒有感受過父愛吧“

大副申文波的大兒子常因想念爸爸而哭。妻子說,”時間太久了,可能在他的小小的年齡里從來都沒有感受過父愛吧“

監獄里衛生狀況奇差,犯人們普遍患有濕疹、牛皮癬等皮膚病,而即便得了艾滋病、肺結核等傳染病,也難以被隔離。2019年7月,監獄里一名地頭蛇因偷吸大麻被發現,糾集100多人與警方對峙,還引發了監獄暴亂。船員們每人花了300元人民幣,才被分到4個較寬的囚室里。

錢是家里給“打過來的”。船員們家境不同,貧富也有差距。少數富裕者,家人動輒打款2000元;多數貧窮者,家人每月只能給500元。因此,大家平時各自做飯。剛剛過去的虎年春節,一些船員買了牛肉、雞肉,給自己過了個好年。

二水手耿鍵屬于較貧窮的那類, 他每次打電話給父親耿永海,說的都是“打錢”。

耿永海是遼寧撫順一家鋼鐵廠礦企業退休職工,當年帶頭執行了獨生子女政策。他今年75歲,患有高血壓、高血脂、高血糖。但更麻煩的是70歲的老伴——耿鍵的母親有一身病,“都接近尿毒癥了。”耿永海說,老伴每個月都去住院打針,花完幾千塊押金再回來。

2019年,耿永海出了一次車禍。一輛重型半掛車拐彎時,把騎自行車的他掛倒,拖行20多米,腦袋、右胳膊嚴重受傷,縫了幾十針,胸部6根骨頭骨折。最后,耿永海被評為10級傷殘。

萬幸的是,這次事故沒有導致殘疾,他還能繼續照顧老伴,也還能給兒子打錢,“還好我這命大。我要交待(死)了,我兒子就完了”。他的另一重擔心是,兒子再不回來,兒媳婦可能會鬧離婚。“我估計夠嗆。”耿永海說,兒媳婦帶著兩個孩子,已經很久沒上門,“不接觸了”。

電話那頭,耿鍵總說自己沒事,叮囑父母保重好身體。

“20年!別說20年了,就是5年、3年,你還能見到你媽嗎?你說俺能活到95歲嗎?20年后回來,咱倆都沒了,家都沒了,你回來找誰去啊?”耿永海說著就哭了。

“生活很苦。有什么辦法?犟著(山東話,死撐著)。”李以印深陷囹圄后,妻子趙梅獨自贍養公公婆婆,照顧小女兒,還要給大女兒交學費。

做海員的,通常都有個習慣,自己在海上漂,工資卡留在妻子手中,每個月的收入由妻子保管。李以印才當海員,月薪只有5000元。三年多來,那張銀行卡里再無進賬。每個月,趙梅還要給丈夫打飯錢,“每次打電話,他說‘沒錢了’,我就給他轉五六百。”

為了養家,2019年,趙梅進了一家大型宰雞廠工作。工廠一天要宰9萬只雞,而她需要在流水線上處理雞大腿,涮好、入盤,送進冷凍室。每天14個小時的工作時長,加上雙手長期泡在冰涼的水里,時間一久,趙梅也累出一身病。父親逼她辭了這份月薪五六千的工作。

現在,趙梅在一家家用塑料管工廠上班,車間里一天到晚都是刺耳的機械磨具噪音,工資只有三千多。“我爸在一家有污染的塑料廠上班,他有時也給孩子交學費。他要不幫著我,我沒法養活孩子。”

小女兒4歲了。李以印離家時,她才7個月。嚴格意義上說,她還沒有見過爸爸。但她知道爸爸。有時候,表姐到家里做客,說起“我爸爸給我買了什么什么”,小女兒會很要強地說,“我爸爸出國掙錢去了。”

每次打視頻電話,李以印總是對兩個女兒說,“好好學習,在學校聽話”。

一開始,小女兒會說,“爸爸快回家。”但時間長了,她似乎也沒什么感覺了,經常不接電話。“她本來就對爸爸沒什么印象。一次又一次,她就失望了,覺得爸爸怎么還不來?”

有時,趙梅拿照片來看。小女兒認得出是爸爸,但她不說話。

“她就那樣笑一下。”趙梅說。

來源:鳳凰星文/陳龍 編輯/雪梨王