10月2日一艘美軍核潛艇在南海水下撞到不明物體造成11人受傷,潛艇被迫上浮返航的新聞引起熱議。大家在紛紛猜測那個“不明物體”是啥時,應該清醒看到此事的背后,是美軍已將潛艇作為未來亞太海戰的“先鋒”,正在增兵積極備戰。

一、最強核潛艇莫名被撞

此次被撞的潛艇“康涅狄格”號可不簡單,是美軍最強的攻擊型核潛艇“海狼”級的第二艘。作為冷戰巔峰時期的產物,“海狼”級集當時美國海軍各種先進技術和高性能于一身,各方面性能不僅遠超前輩“洛杉磯”級,連后來最新的“弗吉尼亞級”也自愧不如。

比如,“海狼”級水下航速超過35節,而“弗吉尼亞”級只有25節。“海狼”下潛深度超過490米,而“弗吉尼亞”只有240米。但是高性能的背后是高造價。“海狼”級單價折合到2018年合50億美元,而“弗吉尼亞”級只有28億美元,相當于前者的一半。所以“弗吉尼亞”級就是冷戰后,在“海狼級”基礎上降低性能、壓縮成本、增加功能提高性價比的產物,而“海狼”級雖然堪稱美國攻擊型核潛艇“性能王”,但高昂的造價讓其只有3艘獨苗苗。

回到被撞事件。歷史上美國等國的潛艇的水下碰撞事故并不鮮見,大概有這么幾種可能:

1、跟海面船只相撞:這個可能性不大。因為這種碰撞事故,水面船舶尤其民船會第一時間傳出消息,不會拖5天才見報;

2、跟島礁和陸地相撞:美軍在公報里自己也排除了跟島嶼或者陸地相撞的可能,因為事發海域沒有島礁陸地;

3、跟跟海底山脈相撞:這個是有可能的,2005年美軍“舊金山”號核潛艇在夏威夷附近跟海底山脈撞了一次就是如此。海底地形圖不準確、導航系統出現偏差等等都會造成此類后果;

4、跟其他國家潛艇相撞:這個在冷戰時期發生過多次。要么因為水下相互盯梢與反盯梢、或者一定的戰術對抗,造成相撞是有的。如:

- 1974年,美國戰略導彈核潛艇USS James Madison與一艘蘇聯“維克多”級核潛艇相撞,然后二者都趕緊緊急上浮,互瞪一眼后各自再次下潛離開;

- 1992年,美國核潛艇“巴吞魯日”號與俄羅斯核潛艇“科斯特羅馬”號相撞;

- 1993年,美國攻擊型核潛艇USS Grayling與俄羅斯核潛艇K-407相撞;

- 2009年,英國潛艇HMS Vanguard和法國潛艇Le Triomphant相撞。

但這些似乎都沒有太多的人員損失。一來兩個懸浮在液體里的幾千噸硬殼家伙相撞的力道,絕不如撞地球那么慘烈;二來這種碰撞之前一般都會有預警,“沖擊準備!”艇員都會抓緊周圍物體有所提防。

5、跟某些不明水下物體相撞:沉船、水下潛航器、懸浮在海里的遺失集裝箱等等。雖然以前沒怎么聽說過,但也不是不可能,畢竟一般安靜潛航是都是被動“聽”,無法看到前方的上述物體。

但結合2005年“舊金山”號30節航速撞山造成1人亡98人受傷、艇艏大破相的情形;以及以往潛艇之間水下剮蹭的輕微損傷來看,此次“康涅狄格”號如果是20節靜音巡航撞擊造成15人受傷,既不是太重也不是太輕,所以最大的可能還是撞海底山脈、潛艇之間剮蹭或者撞到至少集裝箱這么大的東西。

但一切最終結果等待美軍的事故調查報告吧,就像2005年那次“撞地球”的一樣。因為只要一進船塢,看一下傷情,檢查一下剮蹭痕跡和殘余碎片,就能知道到底是誰。和平時期這種事沒必要掖著藏著。

二、大國對抗的水下急先鋒

但不要把這個僅僅看作是一次偶發事件,其實大國對抗背景下,美軍一直在試圖加緊東北亞地區的活動,而美軍的核潛艇在里面扮演了先鋒的角色。

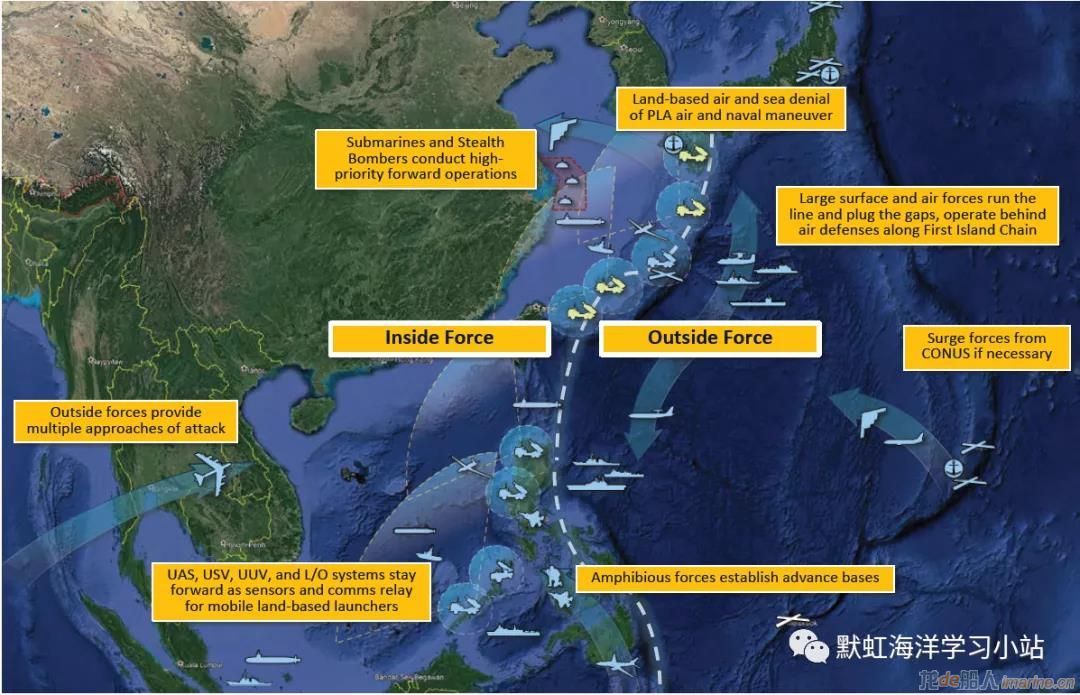

首先,懾于解放軍戰機和“東風”的強大的打擊能力,美軍在亞太地區的空軍基地、海軍基地其實都不再安全。明處的飛機、航母、戰艦在一島鏈甚至二島鏈都生存堪憂。而隱蔽水下的潛艇,似乎還有一定的一島鏈附近活動自由,所以美軍未來的作戰構想都對核潛艇抱有期望。

其次,水下戰場也是美軍少有的對華優勢所在。拜冷戰美蘇海洋爭霸的遺產,美軍在水下監聽網、海洋環境數據、水中兵器、聲學和聲納設備,尤其是潛艇方面具有巨大的優勢。不僅技術先進、全核動力,而且數量多達66艘。而公開資料顯示解放軍雖然也有多達60艘潛艇,但核動力的只有12艘,其中一半還是戰略導彈核潛艇。無論是質量和數量美軍都占有明顯優勢。

最后,未來大國對抗中美軍潛艇的戲份多。比如:

- 圍堵對方核反擊能力,也就是圍堵你南海的戰略導彈核潛艇基地,這一招美軍在冷戰時期也對前蘇聯用過,讓你的二次核打擊力量難以奏效,所以美軍核潛艇非常喜歡來南海;

- 消滅對方水面戰艦:二戰日本聯合艦隊的戰列艦和航母,一半是被對方飛機炸沉的,另有接近一半就是被對方潛艇擊沉的。在自家航母被盯死、海軍航空兵不一定占優勢的情況下,如果能發揮自家攻擊型核潛艇優勢來對抗對方的水面戰艦,將是一個值得考慮的方向。

- 對陸遠程打擊:美軍核潛艇部隊高度重視通過巡航導彈的遠程對陸精確打擊能力,不僅所有的攻擊型核潛艇都能發射10枚以上的巡航導彈,還有4艘巡航導彈核潛艇,每艘都能攜帶154枚“戰斧”巡航導彈。現在新造的“弗吉尼亞”級block V型最多能攜帶65枚。連“俄亥俄”級戰略導彈核潛艇也具備戰術核武器的快速打擊能力。這些水下平臺可以偷偷接近到對方近海再發動打擊,比航母、空軍轟炸機的突然性強得多,且海灣戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭、敘利亞戰爭中都有出手。

- 島礁特種作戰:冷戰后美軍高度強調潛艇的特種作戰使用,搭載特戰隊員,在對方近海和島礁地區實施偵察、破壞等行動。4艘“俄亥俄”級巡航導彈核潛艇、最新“弗吉尼亞”級攻擊型核潛艇,都強調更多的特戰隊員搭載能力和特種部隊水下運載器的搭載。無論是對于南海島礁基地,還是沿海重要目標,都構成不小的威脅。

- 水下分布式作戰:近年來美軍還發展了一系列水下潛航器,不少是潛艇能夠搭載或者外掛的,意圖在對手的近海釋放出去,執行水下布雷、水下偵察、水文測繪、電子戰、甚至對對方潛艇的獵殺。

綜上所述,正是因為美軍潛艇的數量和質量優勢,相對于其他武器的隱蔽性,被美軍在未來的大國對抗中寄予厚望,承擔了多種角色,甘當先鋒。而此前恰巧三國航母在附近演習,我想水下也應該是暗流涌動。

綜上所述,正是因為美軍潛艇的數量和質量優勢,相對于其他武器的隱蔽性,被美軍在未來的大國對抗中寄予厚望,承擔了多種角色,甘當先鋒。而此前恰巧三國航母在附近演習,我想水下也應該是暗流涌動。

三、亞太周邊黑魚密布

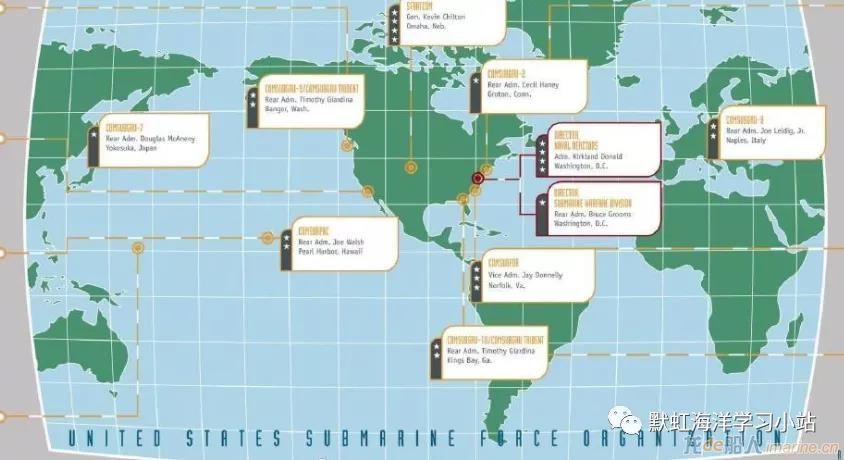

最后再透露下美軍潛艇部隊在印臺的部署和分布。按照2017年的公開資料,共計8個中隊,戰略導彈核潛艇8艘,巡航導彈核潛艇2艘,攻擊型核潛艇27艘,潛艇供應艦2艘。具體分布是:

在太平洋地區首先是潛艇最多的華盛頓州Bangor基地,擁有三個潛艇中隊,具體如下:

- 潛艇17中隊,擁有攻擊型潛艇1艘,戰略核潛艇4艘。

SSN 711 SSBN 735 SSBN 737 SSBN 739 SSBN 743

- 潛艇5中隊,擁有全部3艘“海狼級”,包括這次被撞的SSN 22

SSN 21 SSN 22 SSN 23

- 潛艇19中隊,擁有2艘巡航導彈核潛艇,4艘戰略核潛艇。

SSGN 726 SSGN 727 SSBN 730 SSBN 731 SSBN 733 SSBN 741

其次是太平洋艦隊大本營,加州的圣迭戈基地,主要是潛艇11中隊,擁有攻擊型核潛艇5艘: SSN 725 SSN 754 SSN 758 SSN 759 SSN 767

然后是夏威夷珍珠港基地,擁有三個潛艇中隊:

- 潛艇1中隊,下轄5艘攻擊型核潛艇

SSN 688 SSN 698 SSN 701 SSN 766 SSN 772

- 潛艇3中隊,擁有4艘攻擊型核潛艇

SSN 717 SSN 721 SSN 722 SSN 724

- 潛艇7中隊,擁有攻擊型核潛艇6艘

SSN 752 SSN 762 SSN 763 SSN 770 SSN 771 SSN 773

最近的關島基地,潛艇15中隊,擁有攻擊型潛艇3艘: SSN 705 SSN 713 SSN 715

此外,在日本橫須賀、新加坡,甚至印度洋的迭戈加西亞,都會臨時派駐潛艇。在菲律賓還會有潛艇支援艦臨時為潛艇提供服務。

此外,還有日本也有不可小覷的潛艇部隊,現在又在慫恿澳大利亞也建造核潛艇,言下之意不言而喻。

總之,此次撞船可不是個案,是美軍加強亞太戰備,尤其是水下戰備的一個具體體現而已。明槍易躲暗箭難防,未來的對抗,明處的航母可能是個幌子,水下一定是暗流涌動。