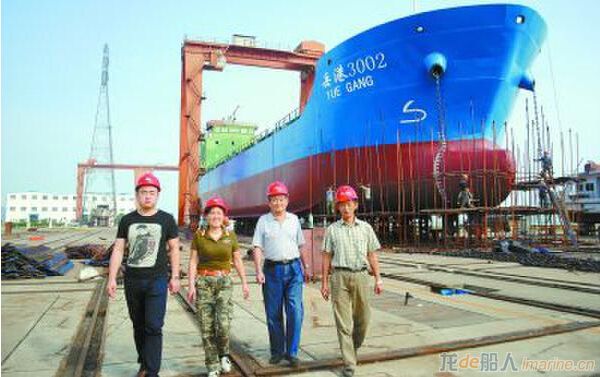

童競存(右二)和女兒童玲(左二)、女婿雷國強(右一)、外孫雷超童(左一)。

2002年,長沙船舶廠建造的江海頂推輪,正在拖動裝有集裝箱的貨船前行。

“一只船孤獨地航行在海上,它既不尋求幸福,也不逃避幸福,它只是向前航行,底下是沉靜碧藍的大海,而頭頂是金色的太陽。”

如俄國詩人萊蒙托夫所言,有些情懷埋藏于心底,寂寥了一輩子,卻深刻了幾代人。

長沙船舶廠的童競存一家,正在傳承一個家族的造船情懷。

今年10月,童競存迎來了89歲生日。一個周末,在女兒、女婿、外孫的陪同下,他矯健地走入長沙船舶廠的全新廠房和碼頭。

站在一艘即將建成下水的集裝箱貨輪前,童競存笑了:“我們全家在這里照一張全家福吧!”

熱血的第一代造船業大學生

10月的長沙,走入思念的深秋。

滿頭銀發的童競存,坐在寬敞的客廳沙發上,低頭凝視著手中的一枚小小徽章。

記者探過身,看到這枚鑲邊有些發黃的海藍底徽章上,“大連海運學院”六個蒼勁紅字依然耀眼奪目。

“這枚校徽已經陪我快六十年了。”童競存喃喃道。

1926年10月,童競存出生于安徽省桐城縣一個寬裕家庭。在那個動蕩的年代,他隨家人四處遷移,間續求學于山東、江西、福建等地,偶打零工。

沿海城市漂泊的成長經歷,讓童競存對當時的主要交通工具——船,產生了濃厚的興趣。

可彼時,中國工業尚未發展,高等航海教育更是歷盡艱辛,幾度中斷。

“富爾頓發明了世界第一艘蒸汽機船后,歐美人開始征服世界海洋河流。而我泱泱大國何時能重振‘鄭和下西洋’之輝煌?”童競存滿腔熱血。

新中國成立后,百廢待興。

1953年,上海航務學院、東北航海學院、福建航海專科學校合并成立大連海運學院,時為我國惟一的高等航海學府。

心懷“造船夢”的童競存,以優異成績脫穎而出,于當年11月考入大連海運學院,成為我國第一批造船專業大學生。

經過5年專業苦讀的童競存,畢業后被分配到內河的長沙船舶廠,開始他29年的造船生涯。

“當時,長沙湘江西岸碼頭林立,渡船如織,好不熱鬧。”童競存回憶,蒸汽機船是其中最高級的船型。

“輪船兩頭尖,中間冒黑煙,爐工滿身黑,揮汗一晝夜,蒸汽推進輪,船似蝸牛行。”童競存有腔有調地吟唱起上世紀五十年代流傳于湖南航運業的一首民謠。

蒸汽拖輪牽引船舶航行,速度慢,在國際上很快被柴油內燃動力拖輪所取代。

身處內河的長沙船舶廠,能否趕上沿海省市,為湖南造出更先進的船?

童競存和同事們都充滿信心。

1960年,在童競存的帶領下,長沙船舶廠建造了湖南第一艘柴油動力拖輪。

現為長沙船舶廠副廠長的劉益開,曾是童競存手下優秀弟子。他回憶起當年,對師傅的專業水準贊譽有加。

“童老不僅熟悉蒸汽、柴油等機械動力設備的制造、運轉、調試、維修,還對每個小工件的制造工時、用料判斷神準。”劉益開介紹,一艘船的船體需要多少鋼材料,往往難以精準把控,浪費一些材料在所難免。而童競存卻能把邊角余料也巧妙算入,一艘船能省出10%的用料,為企業節省了大量成本。這在湖南造船界至今仍獨一無二。

1978年,童競存為主建造了湖南最大的400千瓦內燃機頂推拖輪,用于首條長沙直航至上海的航線。交通部也在當年將此船型定為內河指定船型之一。

上世紀七八十年代,長沙船舶廠生產制造的躉船、油輪、運輸船、工程船、采金船、客(車)渡船等逐漸聲名遠揚。從湘江到長江,從長沙港到全國主要沿海沿長江港口,“湖南制造”的船舶獨樹一幟。

這其中,有近千艘船童競存參與了研發制造。

“他是湖南造船界的‘輪機王牌’,多次獲得獎勵。”劉益開感慨,像童老這樣既有較高專業技能,又熟悉生產一線的船舶工程師,在如今的湖南造船業已經鮮有。

沉浮中堅守的“女漢子”

1980年,20歲的童玲,走入了長沙船舶廠。

從小看著父親建造的一艘艘越來越大、越來越先進的船舶下水,童玲早已在心中把自己當成了造船人。

“我從來沒有想過要從事其他行業。”現為長沙船舶廠辦公室主任的童玲,只恨自己不是男兒身,否則還能為造船貢獻更專業的技術力量。

初到長沙船舶廠時,童玲被分配至最基層的倉庫,擔任鋼材管理員。

這與造船有何關系?年輕氣盛的童玲并不理解。

“這里是造船的第一步。你所管理的每一品種、類型、材質的鋼材,其存放、保管、配送一旦出差錯,都會嚴重影響船舶制造的質量和安全航行。”童競存嚴肅地教導童玲。

好強的童玲,暗自下了決心:只要是在船舶廠工作,哪個崗位都要做到最好。

船舶廠的倉庫和生產車間一樣龐大。童玲經常開著行車,發放幾十噸重的鋼材,有時行車出了故障,她就自己爬上十幾米高的行車軌道修理。她把每種材料的規格、型號、材質、位置、賬目都記得清清楚楚,就像父親計算用料一樣,不出一絲差錯。她把自己的頭發剪得像個男生的寸頭一樣短,只為了更方便工作。

上世紀八十年代,每到六七月,湘江總會漲水。大水滲入船舶廠,倉庫水面齊到人的胸口高,童玲和同事們只得駕著小木船涉水作業。

“我們身上全是被蚊蟲叮咬的包。”童玲笑道。

1987年,湖南“造船元老”童競存光榮退休。父親的教誨卻依然清晰:“仔細鉆研,為造船業爭光。”

上世紀八九十年代,長沙船舶廠分次接到任務,為我軍建造一批“271”Ⅲ型登陸艇和“074”登陸艇,主要用于在沒有港口的內河及海岸登陸。

在童玲細致負責的管理下,其主體材料的存儲與調度沒有出現半點差錯,確保了國家重要裝備的順利完工。

至今,這批登陸艇仍是我軍兩棲登陸的中堅力量,目前服役于駐港部隊。

長沙船舶廠在上世紀八十年代末、九十年代初時達到鼎盛。住在長沙河西的“老口子”都知道,那時候,在長沙船舶廠上班可是個好差事。

市場風云突變。1996年,湖南省國企改革的號角率先在長沙船舶廠吹響。

在錯綜復雜的矛盾下,長沙船舶廠曾被“資本玩家”整體兼并。但到1999年4月,長沙船舶廠又重新恢復了獨立法人資格。

可這次改制擱淺歷經的創傷仍需時間撫平。

由于資金匱乏、生產下滑,曾經的“湖南最大造船企業”,生產人員規模由1500多人萎縮至僅400余人。

長沙船舶廠廠長王勇仍記得,自己于2003年“接盤”前,前任廠長中最短的竟然只干了一星期。

“王廠長曾與我同年進入船舶廠,我們看著當時的情景,非常痛心。”童玲回憶,自己和父親、丈夫當時達成了共識:只要長沙船舶廠還存在一天,就要堅守下去!

童玲沒有選擇離開,而是轉型于行政管理崗位,為企業發展繼續新的貢獻。

“她工作起來就是個‘女漢子’,了解她的人都知道,她是舍不得那份幾十年的造船情結。”童玲的丈夫雷國強說。

傳承中創新的85后

2013年,長沙船舶廠破繭重生。

按長沙市整體建設規劃,長沙船舶廠從河西銀盆嶺整體搬遷至望城區靖港古鎮湘江之濱。一個占地600畝的全新廠區拔地而起。

在這里,長沙船舶廠整合優質資源成立了一家專注于研發中小型高性能船舶的高新技術企業——湘船重工。

承載了60余年輝煌歷史的長沙船舶廠,開始走向技術創新、特色制造之路。一批需要專業技術,熱愛船舶制造業的崗位求賢若渴。

這時,正在省外一家意大利企業從事產品質監工作的雷超童,回長沙看望家人。

童玲向兒子發出了邀請:“現在,船舶廠很需要你這樣的年輕人,愿不愿意回來?”

聽罷,雷超童的內心五味雜陳。

1986年出生的他知道,船舶廠的工作相對辛苦枯燥,少有同齡人會主動選擇。而從小受外祖父、母親耳濡目染的他也知道,自己從小對造船興趣濃厚,是家族中唯一能夠傳承造船精神的第三代。

糾結的情緒并沒有持續多久,雷超童便做出了決定:去長沙船舶廠應聘!

表現優異的雷超童,被成功聘入長沙船舶廠,擔任產品質量檢驗助理工程師。

“我們為他取名‘超童’,就是希望他能虛心向他人學習,努力超過他的外公和我們。”童玲說。

雷超童所從事的質量檢驗工作,關系著船舶質量和船員安全,責任重大。因此,他對自己從不松懈。今年,雷超童成為了中共預備黨員。

“新廠的工作環境比上世紀要優越,我會好好珍惜,努力進步,繼續我們家族的造船夢。”

兩年來,經雷超童檢驗的船舶悉數亮相,并刷新著湖南造船業的歷史:

2014年8月,湖南首條從湘江直達香港的煙花專用集裝箱貨船下水;

2015年3月,國內內河第一艘集巡航、救助、打撈、拖帶為一體的海事巡航救助船出爐;

2015年4月,遼寧漁港監督局“100噸級漁政船”在長沙船舶廠開建,這是湖南首次承建近海漁政執法船;

2015年6月,498客位“舟山群島幸福號”高速豪華游輪交船,這是湖南首次建造沿海高速豪華游輪;

2015年8至10月,湖南首批257艘“永不沉沒”的標準客渡船,已分赴湖南全省鄉鎮各碼頭渡口。

……

船,在風浪中航行,卻不會停航。夢,在心中蕩漾,從不會破碎。

來自湖南日報