冷戰結束后,為減少軍費開支,美國大量縮減海外軍事基地。軍事行動前需獲得周邊盟國同意才能使用戰區內的軍事基地,給軍事干涉行動帶來了諸多不便。海地政治危機時,美海軍就曾以“艾森豪威爾”號航母作為陸軍直升機起降平臺以及2000多名海軍陸戰隊員出擊的大本營,發起以航母為作戰基地的對陸攻擊行動。后來的伊拉克戰爭期間,因土耳其拒絕讓美軍陸軍部隊從土耳其進入伊拉克北部,使美軍的海外作戰受到干擾和束縛,更是促使了美軍戰斗模式的轉變。通過建設以“海上基地”為主的全球行動后勤支援網絡,可避免政治因素的干擾,提高軍事手段的有效性,更符合美國的霸主形象。

一、概念提出

進入21世紀以來,美軍提出了“海上基地”作戰概念,集中體現了后冷戰時代其軍事智慧的激烈碰撞,其源頭在于和平環境下美軍對海外干涉行動需求的改變。在概念提出的初期,美國海軍曾考慮過移動式近海基地。根據設想,其體積龐大,類似巨型航空母艦,不僅自身具備抵御來自空中、水面和水下威脅能力,而且能夠滿足各種生活需要。可想而知,這種巨型平臺建造和維護費用必定是非常昂貴的,對于一向精打細算的美國來說,這更多的只是概念上的炒作,美國國防部迄今為止沒有為這樣的設施劃撥經費。

在2002年的《21世紀海上力量》報告中,“海上攻擊”、“海上盾牌”和“海上基地”三大概念指明了美海軍的發展方向。其中“海上基地”構想利用遠洋運輸船隊等從海外或本土的陸上基地向海上基地運送人員和物資,并以海上基地作為海上碼頭,由此展開對陸突擊的作戰行動。由此可見,可擴展性的海基能力是三大海上力量的最關鍵組成要素。隨著研究的深入,“海上基地”概念越來越明確地從后勤支援轉變為以力量投送為核心,并最終實現了兩棲作戰模式的革命性轉變。

隨后幾年,美國國防部大力實踐發展海基能力,以之從海上快速部署、集結、指揮、投送、改編和重新部署遠征兵力。海基能力的主要意圖在于最大限度地減少陸上支援兵力的同時,充分利用海上基地帶來的靈活性和保護。

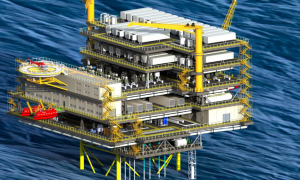

圖1 2003年提出的移動式近海基地概念圖

由于關于“海上基地”概念的定義和能力的許多爭論仍未有定論,如海上基地能否完全代替海外陸上基地?海上基地能夠達到多么強的能力?若得不到足夠的資源支持,其他軍種會繼續支持這一聯合作戰概念嗎?等等。根據美海軍海上系統司令部的說法,2013年起已不再使用“海上基地”(Seabase)和“海基能力”(Seabasing)等類似術語,海軍作戰部內部也進行了相應部門和功能的調整。

但海軍陸戰隊仍然積極主張發展“海上基地”計劃,重新強調提高其兩棲攻擊能力和海上卸載能力,并且通過建造機動登陸平臺等預算相對折中的做法,獲得了四年防務報告的部分背書。

二、功能

海軍陸戰隊作戰發展與綜合司令部總結了“海上基地”作戰概念的七個主要原則:

1)利用海洋作為機動空間。海上基地作戰的核心理念就是從公海上發起靈活的遠征作戰,穿越廣闊的作戰空間,為遠征聯合部隊提供持續的戰斗支援、維護和力量投送。

2)利用前沿部署和聯合部隊的相互依存性。海上基地可在危機出現初期為聯合部隊指揮官提供可靠的進攻和防御能力,前沿部署的聯合部隊能夠阻止或排除危機,確保增援部隊、設備以及物資的后續介入。

3)保護聯合部隊/盟軍進行作戰。海上基地的機動作戰能力極大地提升了聯合部隊在海上環境的行動自由,并進而為聯合部隊提供來自海面、水下、空中和陸地的防御能力。

4)提供可擴展的、能根據危機快速響應的聯合力量投送。根據任務需求的不同,海上基地可能由多種海上平臺組成。

5)從海上維持聯合部隊作戰。從海上基地的后勤概念來看,海基力量還需向港口輸送物資,向岸上的陸戰隊任務部隊提供持續支援,并提供維護、維修、醫療和補給。

6)擴大進入領域并降低對陸上基地的依賴。海上基地為美海軍提供了全球力量投送能力,擴大了聯合遠征部隊的進入領域,從而不再受到港口和機場等軍事設施的限制。

7)迷惑敵人。海上基地作戰平臺將形成分散、分布式的作戰,為作戰部隊提供多種介入地點及手段。“危機四起”下世界警察兵力有限的局面下,海上基地更在戰略和戰術層面上都賦予了美軍最大化的靈活性。

具體來看,《美國海***型路線圖》對海上基地功能的清晰描述為:① 集結(Close),在10~14天內,執行任務的部隊完成集結命令,并裝載到戰略運輸工具上,啟程前往海上基地;② 組合(Assemble),聯合力量在24~72小時內到達海上基地所在區域;③ 戰斗(Employ),至少要保證有一個旅在8~10小時內進入作戰區域;④ 保障(Sustain),至少能提供聯合部隊2個旅所需的裝備和醫療救護等保障;⑤ 重組(Reconstitute),確保能讓聯合部隊一個旅在10~14天內重新部署。

根據戰術形式,未來海上基地的艦載機在保持后勤補給能力的同時還將具有空中突襲能力。

三、構成

“海上基地”是作戰概念,或者說是依靠海上作戰后勤平臺向陸突擊的新興作戰方式。一個典型的海上基地應包括以下幾部分:兩棲戰斗艦、海上預置部隊(MPF)、支援船和連接器。在這一框架下,海軍陸戰隊租用了軍事海運司令部(MSC)的部分船舶,已形成了一定的遠海基能力,尤其是新建機動登陸平臺的服役,極大地提高了其遠征戰斗能力。另外,還將通過艦對岸連接器(Ship-to-Shore Connector,SSC)項目更新大批氣墊登陸艇。目前的海基能力詳見下表。

表1 美海軍陸戰隊用于海上基地作戰的艦艇統計

| 型 號 | 數量 | 功 能 | |

| 兩 棲 戰 斗 艦 | “美國”級直升機登陸攻擊艦(LHA) | 2(含1艘在建) | 可在高密度、多威脅的環境下執行任務,保證戰略靈活性,提供有效接近及戰術機動性。是遠征打擊大隊和海上基地的核心組成部分。 |

| “黃蜂”級兩棲綜合攻擊艦(LHD) | 8 | 可在高密度、多威脅的環境下執行任務,可作為遠征打擊艦隊的旗艦船。在兩棲作戰中,可實行空中或近海登陸。 | |

| “圣安東尼奧”級兩棲船塢運輸艦(LPD) | 11(含2艘在建) | 可在中密度、多威脅的環境下執行任務,可實施遠征打擊,同時承擔運輸任務、提供防御能力、作為輔助醫療接收船。 | |

| “惠德貝島”級兩棲船塢登陸艦(LSD) | 8 | 美國海軍兩棲戰艦艇的主力之一,能較好的滿足中小規模登陸作戰的裝載要求。可同時接受垂直補給或水面補給。 | |

| “哈珀斯·費里”級兩棲船塢登陸艦(LSD) | 4 | “惠德貝島”級的改進型,提高了貨物運輸能力 | |

| 海 上 預置部隊 | “鮑勃·霍普”級大型中速滾裝船(T-AKR) | 2 | 擁有約387000 ft2的貨物裝載能力,航速為24 kn,船上裝備有船尾跳板和起重機,可進行滾裝或吊裝裝卸。 |

| “沃森”級大型中速滾裝船(T-AKR) | 2 | 擁有約395000 ft2的貨物裝載能力,航速為24 kn,船上裝備有船尾跳板和起重機,可進行滾裝或吊裝裝卸。 | |

| “劉易斯·克拉克”級干貨彈藥補給艦(T-AKE) | 2 | 具有彈藥、食物、燃油、備件等物資的預置補給能力,且可提供多種轉運輸送方式。 | |

| “舒伽特”級大型中速滾裝船(T-AK) | 1 | 由集裝箱船改裝而來,擁有約300000 ft2的貨物裝載能力,航速為24 kn,船上裝備有船尾跳板和起重機,可進行滾裝或吊裝裝卸。 | |

| “約翰·鮑勃”級大型中速滾裝船(T-AK) | 5 | 干貨船,主要進行裝備和人員運輸。 | |

| “蒙特福德角”級機動登陸平臺(MLP) | 2 | 作為海上基地概念的核心,起到“海上碼頭”的作用。可將海上基地的車輛、裝備、人員和補給通過艦對艦、艦對岸方式轉運至岸上。 | |

| 支援船 | “藍嶺”級兩棲指揮艦(LCC) | 2 | 美國海軍海上綜合作戰指揮能力最強的戰艦,專為在兩棲作戰中提供海、空、陸綜合指揮控制設施而設計建造的唯一一型艦艇。 |

| “先鋒”級聯合高速運輸船(JHSV) | 10(含5艘在建) | 在戰區內快速運輸部隊、軍用車輛和裝備,在3級海況下,航速可達35 kn。 | |

| “懷特”級航空后勤支援艦(T-AVB) | 2 | 可為固定翼和旋轉翼飛機提供維修和補給能力,同時其裝備的起重機可為普通集裝箱船或滾裝船提供服務。 | |

| “仁慈”級醫院船(T-AH) | 2 | 提供戰時緊急現場救助以及災難時執行難救助和人道主義任務。船上有12間手術室,1000個床位,以及核磁共振和放射線醫療室等設施。 | |

| 前沿浮動基地(MLP) | 2 | 由MLP概念發展而來,將一艘原油輪進行改裝,擁有大面積的飛行甲板,可作為反水雷直升機和特種任務部隊基地。 | |

| 連接器 | 氣墊登陸艇(LCAC) | 具有快速性和兩棲性等優勢,可在全球70%以上的海灘實施登陸作戰。 | |

| 通用登陸艇(LCU) | 可運輸重型設備和補給進行登陸作戰,同時可獨立進行戰區內運輸、安全合作、非戰斗撤離、人道主義援助以及災難救助任務。 | ||

| 輕型兩棲貨物運輸車(LARC-V) | 用于執行碎浪帶救助、收回、脫水、傷亡撤離及斜坡檢查等任務,亦可用于人員和裝備的運輸。目前海灘勤務指揮小組唯一可用于海灘檢查,為大吃水艦艇選擇卸貨點的裝備。 | ||

| 改進型海軍駁運系統(INLS) | 對陸軍模塊化堤道系統進行改進,由連接到堤道渡船上的帶動力或無動力的平臺或模塊組成。 | ||

| 海上預置部隊通用小艇(MPF UB) | 用于人員或輕型裝備運輸和后勤支援的通用小艇,并可執行一定程度的醫療撤離任務。 | ||

| “魚鷹”級傾轉旋翼機(MV-22) | 與JHSV、CH-53以及LCAC共同組成海上基地連接器,極大地提高了美軍執行超地平線的遠征機動作戰能力。可執行的任務包括海上或陸上發起遠征攻擊、中型攻擊支援、空中投送、飛行器或人員的戰術回收、空中撤離以及快速突襲和撤離。 | ||

| 重型運輸直升機(CH-53E/K) | 即“超級種馬”,用于在兩棲攻擊及后續陸上任務過程中運輸或轉移重型設備和補給,是用于海上的可在高海拔低緯度環境下投放所有海軍陸戰隊裝備的唯一一型直升機。 | ||

| “休伊”多用途通用直升機(UH-1Y) | 用于艦對艦或艦對目標的人員、裝備和補給的垂直轉運,由于其高速性和強大的運載能力,UH-1Y在陸戰隊空地任務部隊兩棲作戰中得到廣泛運用。 |

圖2 海軍陸戰隊海上基地作戰模擬

其中,海上預置部隊作為美軍“就緒”戰略的一部分也曾被作為一項龐大計劃而單獨提出,由軍事海運司令部的17艘船舶組成,能夠在全球范圍內提前部署1.5萬海軍陸戰隊員持續作戰30天所需的裝備和物資。可以說,海上預置計劃是實現海上快速響應和部署能力的基礎。

然而,從本質上來看,連接器的力量可能才是海基能力的核心。正如美軍陸戰遠征隊一名指揮官所說,海基能力作戰意味著要從海上發起遠征作戰,由艦到目標(而非由艦到岸)實施按需投送,然后回到海上。也就是說,海基能力最重要的目標是要實現以非常“輕”地岸上足跡進行遠征,從根本上改變了過去需投入大量地面兵力進行搶灘登陸的作戰模式,直接實現快速縱深突擊。

四、發展

在海軍陸戰隊《項目目標備忘錄2017》年度報告中,通過經驗教訓、行動總結報告、需求陳述、建模和仿真,以及作戰模擬,總結了海基能力未來的發展方向,主要有13條,包括了水面攻擊力量、艦對岸連接器、非傳統海軍作戰平臺上進行指揮和控制、兩棲作戰中對空中和環境的感知等。

船隊建設方面,提出了兩艘直升機登陸攻擊艦的建造計劃,將分別于2017年和2024年開始建造。根據2014年海軍作戰總司令、海軍陸戰隊總司令和負責研究、發展與采購的海軍部長助理聯合簽署的兩棲船塢登陸艦登陸更新計劃(型號為LX(R)),將選擇一型兩棲船塢運輸艦作為基礎進行改造,首艘將于2020年開始建造。另外,還將采購至少5艘新型氣墊登陸艇(LCAC-100)。

此外,為提升“海上基地”各要素之間的協作能力,海軍陸戰隊將繼續在先進系泊系統(AMS)、接口斜坡技術(IRT)、船舶運動預報(ESMF)、大型滾裝吊裝船接口(LVI LO/LO)、靈活海基兵力投送(FSFP)以及超重型兩棲連接器(UHAC)等技術上加大投入。

五、結論

美軍對于“海上基地”概念的態度轉變可能有兩大主要原因,一是在我們目前所處的這個信息化的時代下,直接爆發兩棲作戰的可能性已經不大,大部分沖突可以使用外交層面的手段得到解決,或僅僅通過力量展示就能將戰爭扼殺在萌芽之中。二是財政危機帶來的軍費預算消減,需要將精力投入到現有資源的優化和挖掘,從而發揮更大的價值。

國防政策總是跟選擇有關,誰是威脅?面對的迫切需求是什么?應采取激進亦或保守的策略?部隊的功能應如何定位?如何以有限的投入獲得最大的力量?在一個不確定的時代,這些問題本就沒有確定的答案。更何況,即便是美國這樣的強國,在財政危機面前也不得不低頭,重新思考自己的力量部署。

然而,縱觀美國軍事戰略的演變,盡管術語的使用發生了各種變化,但只要美國在全球各地投送和維持軍事力量的需求不變,基本的海基概念將一直適用。出于預算和成本方面的考慮,近期圍繞“海上基地”概念的艦艇建造計劃可能不會再增加,而是更多的投入到一些關鍵共性技術上。海上基地的未來,將采取“緩慢全面推進”的發展方式。

“海上基地”作戰概念的提出來源于實戰的需求,是一種自下而上的革新。同時,美軍在海上基地建設中注重發揮和利用民用技術優勢。這些都是我國海軍在走向深藍,建設“遠洋型”海軍構建海上后勤保障能力過程中需要學習和借鑒的。