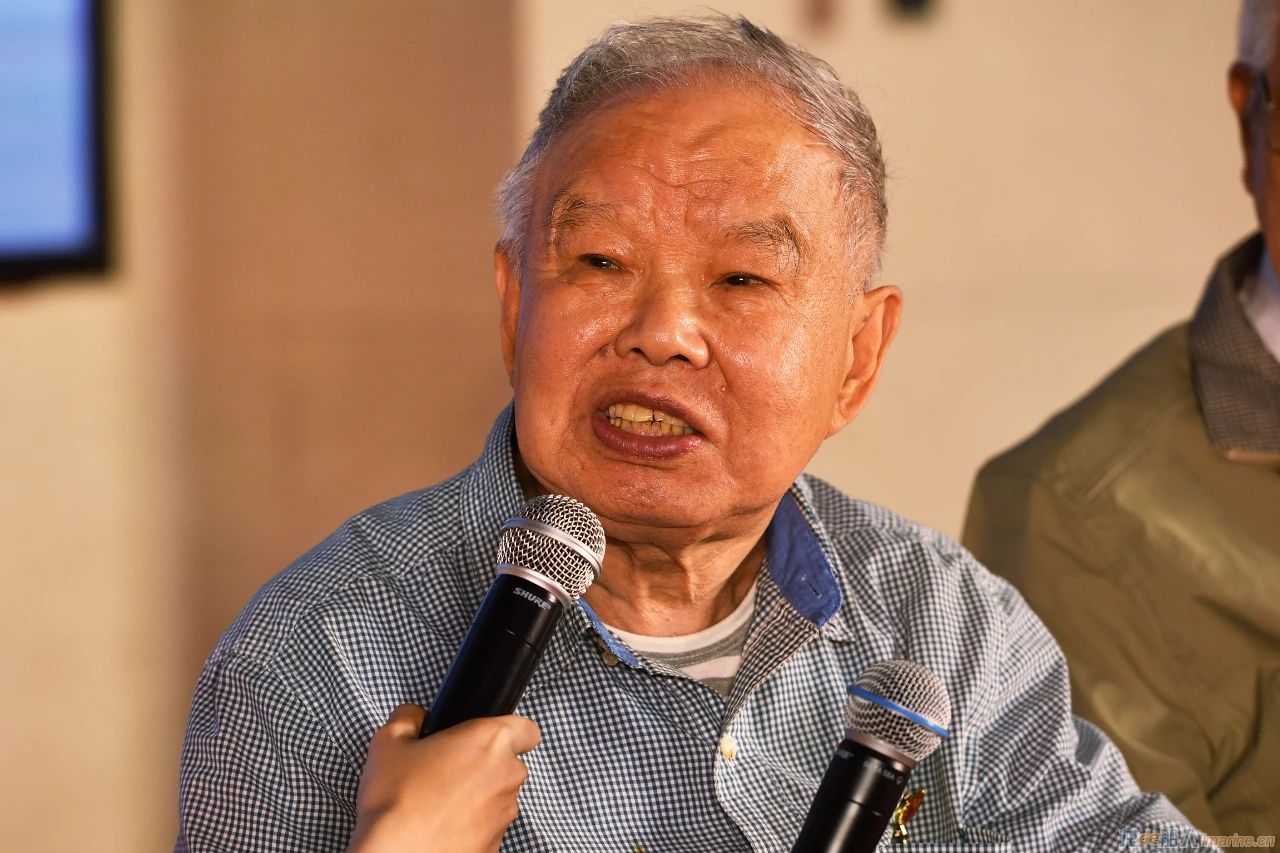

在慶祝中國共產黨100周年暨2021年感動江南典禮現場,有一位讓人印象深刻的老先生。

1932年出生的他,今年已經90歲了親歷過萬噸水壓機建造見證了我國重工業的發展歷程在他的講述下,那些不為人知的往事慢慢揭開,因為典禮現場時間有限我們以采訪實錄的形式在這里完整呈現……

可愛的他——黃家華的故事

第一次見到他時,我站在車旁,急切地在小區內找尋一個90歲老人的身影,周圍來來往往的似乎都是上了年紀的爺爺奶奶,我竟一時有些恍惚,直到身邊的唐寶福先生突然喊了一句:“哎呀!我看到黃叔了!一看就像他,在小區路口晃來晃去的!”

但說起話來,他不像是一個上了年紀的人,思路清晰、語言生動。整個下午他連水都沒喝幾口,一個勁兒地跟我們講述那段往事……

接觸到萬噸水壓機建造

黃家華是1956年進的江南造船廠,進廠后的第一項工作就是參與中國第一艘自主建造的潛艇的生產工作。那一年,他24歲。

當時的建造工作由蘇聯專家指導。他被分派跟著蘇聯專家學習技術,接觸了不少新興知識。由于建造需求,蘇聯專家要求當時的江南造船廠成立一個焊接實驗室,就是現在焊接研究所的“鼻祖”。

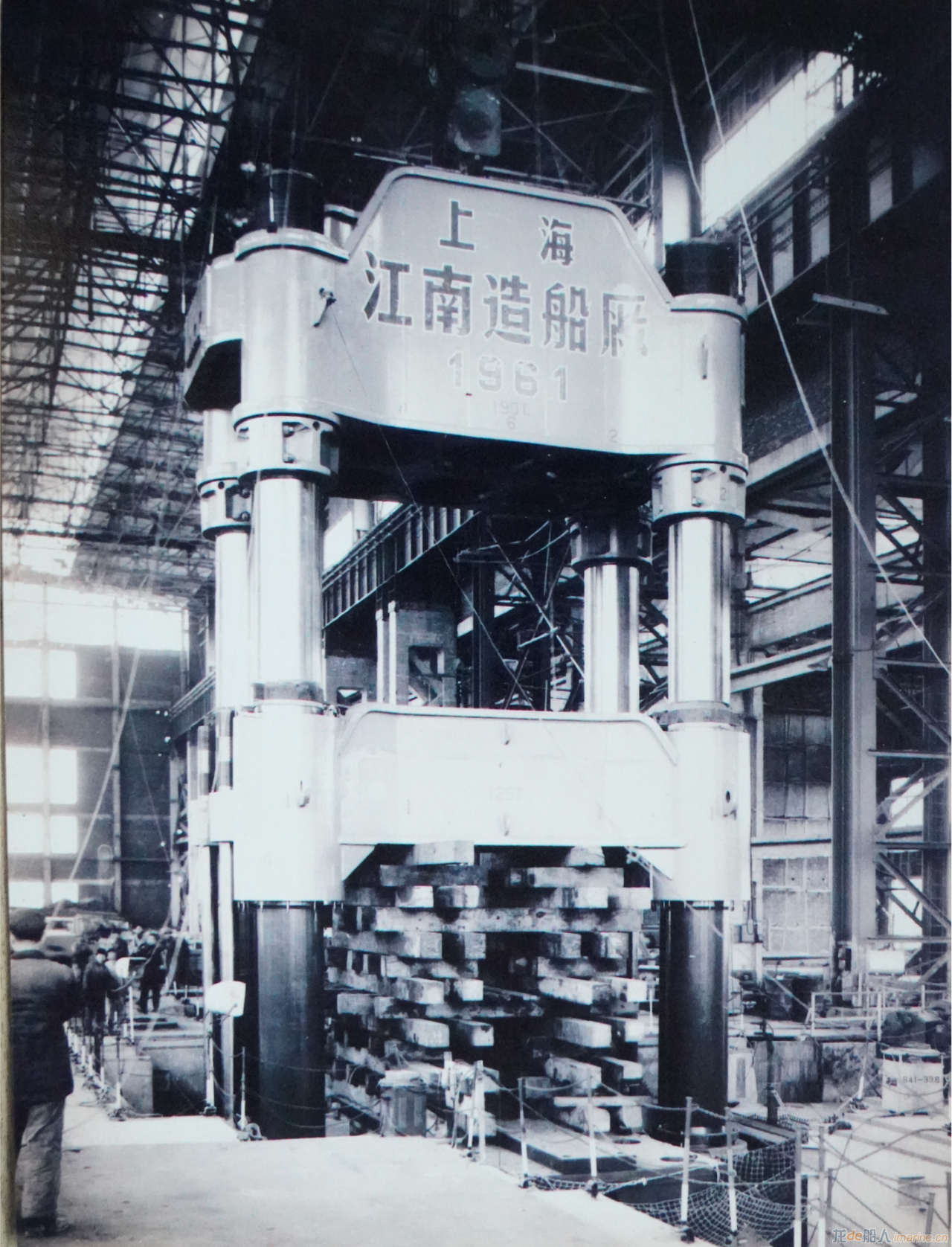

50年代,實現國家工業化的任務十分迫切,重工業更是急需發展。由于當時國內沒有大型水壓機,大型鍛件只能依賴進口。在這種情況下,制造我們自己的萬噸水壓機成為改變我國工業落后被動面貌迫在眉睫的任務。

1958年5月,中共八大二次會議召開。時任煤炭工業部副部長沈鴻給毛澤東主席寫了一封信,建議利用上海原有的機器制造能力,自力更生,設計制造我國自己的萬噸水壓機,以徹底改變大型鍛件依賴進口的被動局面。

沈鴻的建議得到了毛主席的支持,并將這封信批給當時的總書記鄧小平同志:“小平同志:此件請即刻付印,發給各同志閱。”毛主席還親自拿著這封信問上海市的領導:上海能不能干?愿不愿干?上海市領導認為可以干。

不久,經過一定的手續,這個標志著中國重工業重大突破的任務正式下達到了江南造船廠。

此時,他進廠兩年。接到萬噸水壓機任務的時候,焊接實驗室既激動又犯難,在講述這段故事的時候,黃老總是說:“這是一個先有雞、還是先有蛋的故事……”

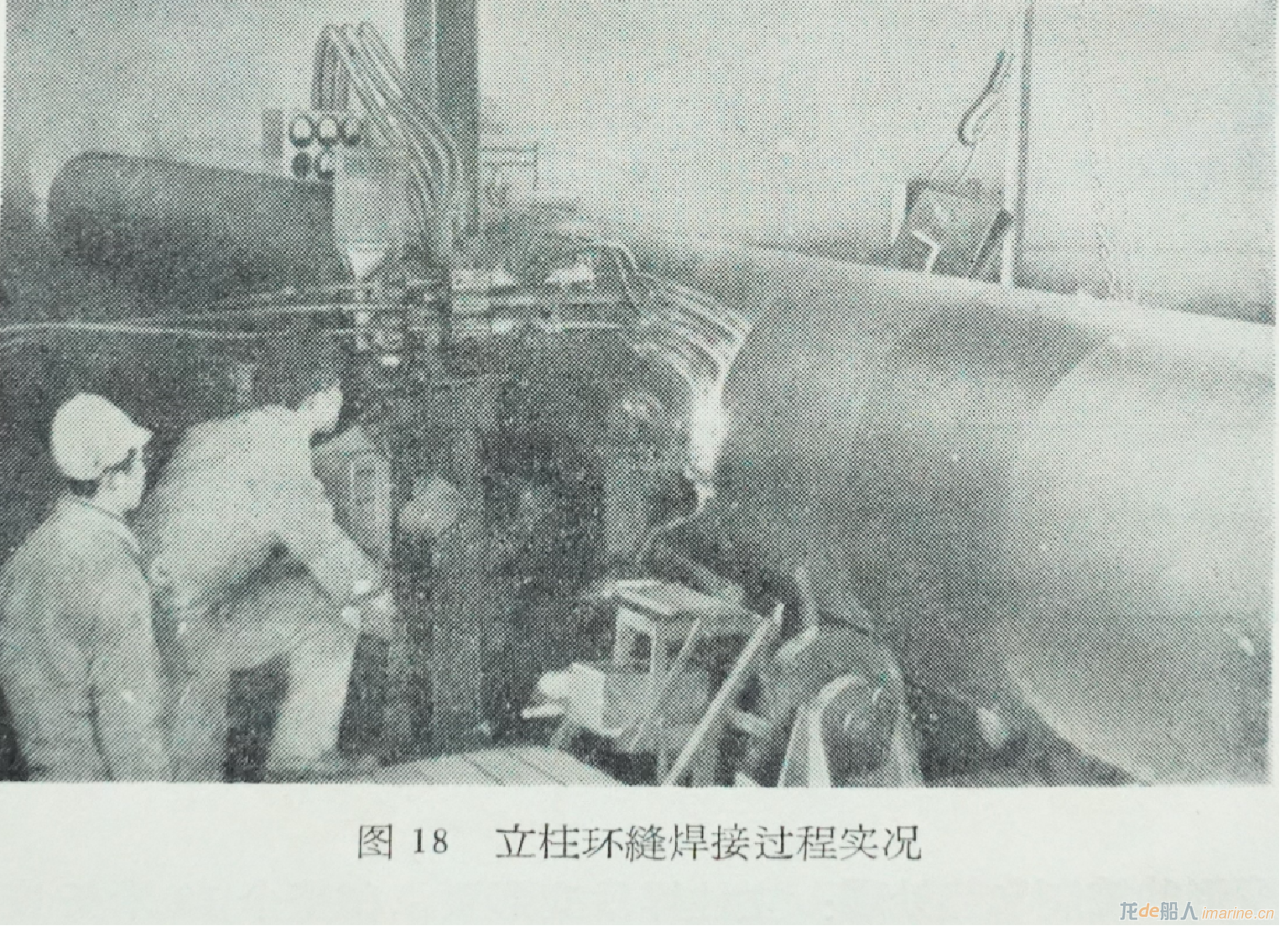

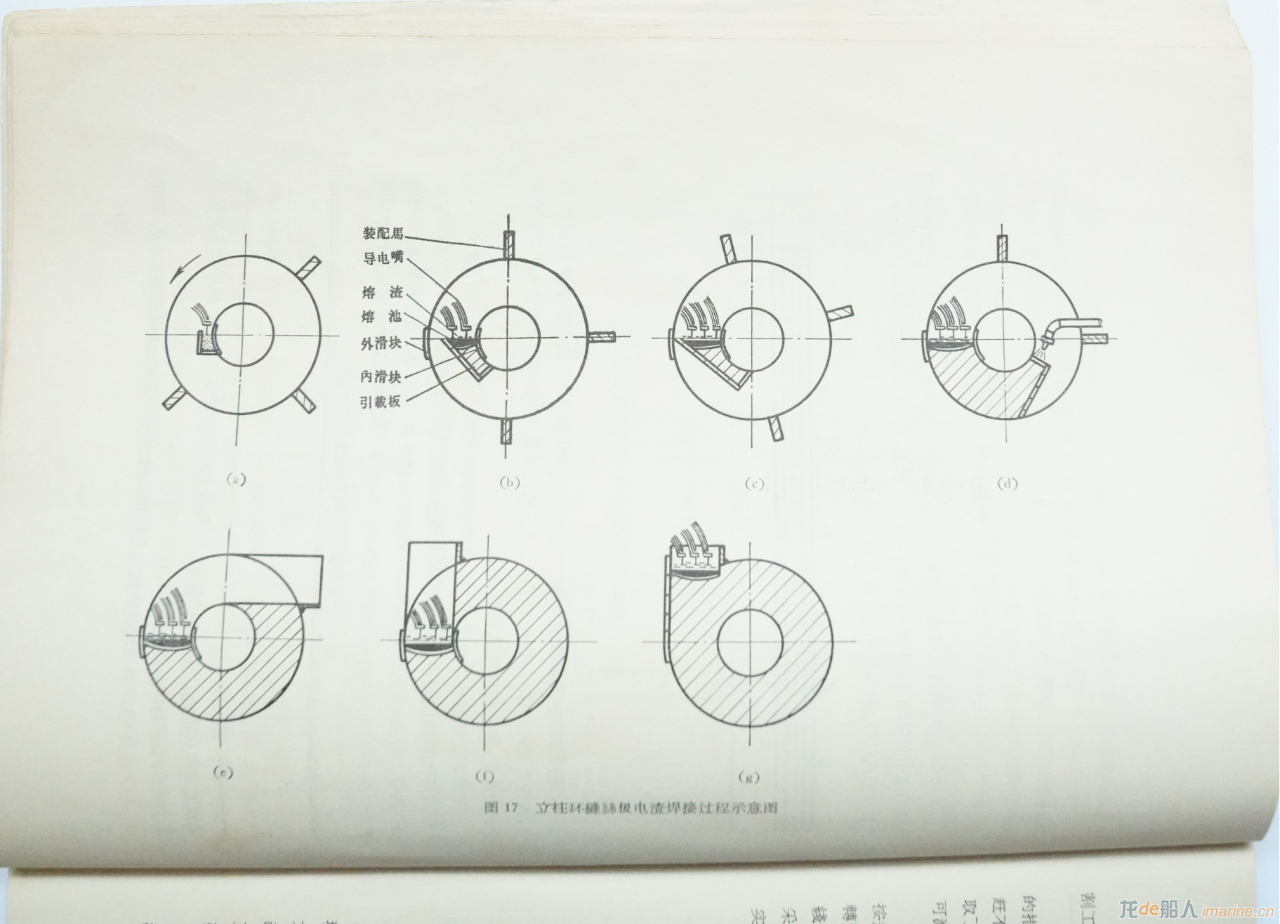

先有雞還是先有蛋?——電渣焊理論的引進

“因為當時建造萬噸水壓機最大的困難就是他的四根立柱!那個柱子有多粗?兩個成年人圍抱,也只是能差不多圍住,而這樣又粗又長的大型工件,當時理論上只能靠萬噸水壓機才能鍛制出來,這就相當于要用萬噸水壓機來鍛造建設萬噸水壓機需要的立柱,這可不就是先有雞還是先有蛋嗎?”。

“當時沈鴻部長就問我們能不能干?我就說我們試試看!一定有辦法解決的。”

“當時沒怎么多想,就想著要解決問題,我們當時有一句話,‘有條件要干,沒條件要創造條件干。’后來我們就想著換一種方法,如果鍛壓不行的話我們能不能采用焊接?通過以小拼大的方式來解決?但還是有問題,因為當時焊接的管道都是非常細的小管子,那個立柱那么粗,常規的手工焊肯定是不行的,很容易有那種夾渣,焊接質量肯定也過不了關,那只能再想辦法。”

“好在之前跟著蘇聯專家學了兩年,當時我也成為了中蘇友好協會的會員,也是一次巧合,我在蘇聯的一本焊接雜志專刊《蘇聯焊接雜志》上,了解到了電渣焊的技術。他描寫的就是怎么焊接那些粗的管子,我一想這不是正好就用上了嗎,電渣焊就是這么引進的。”

電渣焊的兩大功臣——黃家華和唐應斌相識

“我也是在這個時候和唐應斌認識的,當時不是成立了焊接實驗室嗎?但是不可能實驗室只有搞軍品的,像蘇聯專家之前帶著我們是搞潛艇的,所以就又從車間調了一撥人,這個時候唐應斌他就一起來了實驗室,當時他也是因為一些歷史原因,只能接觸民品,所以我們這對‘軍民搭檔’也就互相認識了。”

當黃老回憶起與唐應斌相識的故事時,唐應斌的兒子唐寶福補充介紹:“黃叔一直是我父親當時最好的搭檔助手,黃叔以前一直來我們家的,他一來我父親就把我們這些小朋友‘轟’出去,他們兩個就開始鉆研工作,我那小時候吸了不少‘二手煙’呢,那個場景我到現在都印象深刻啊!”回

憶起電渣焊,黃老有些激動。“當時有了理論基礎之后,我又翻看了很多蘇聯的雜志,想要把工藝深入地了解,然后就寫了一篇《12000噸鍛造水壓機的焊接生產》,這個12000噸的水壓機不可能一下子搞出來,所以當時還在這個之前做了一個1200噸(1:10)的樣機,而這個樣機當時我也寫了一篇論文支撐。”

“當時因為一些歷史原因,我的名字最后未能署名。但我沒什么遺憾的,我就覺得只要能夠為國家做出一份我的貢獻,就是好的!后來唐應斌受邀參加國際巴黎焊接年會,在那上面發表的學術論文中,就有我寫的這篇!”

說這話的時候,黃老的眼睛笑彎了,像極了一個考了滿分的孩子。

“當然,有了理論基礎還需要有設備,當時這個理論都是引進的,更不要說能夠完成這個電渣焊的設備機床了。我們當時問了好多家設備廠商,都說沒聽說過,連個概念也沒有,最后沒辦法了我就自己動手做了‘土設備’,不僅是1200噸的試驗機床,包括后面實際生產的12000噸電渣焊的生產機床,也是我們當時自己搞出來的。”

選擇焊接這個專業——機緣巧合、使命所向

“當時我們家有6個兄弟姊妹,我上面兩個哥哥姐姐都比我們大很多,那時候早就成家立業自立門戶了,剩下的四個孩子中我就算是長兄了。那個時候我已經讀到高二,但是母親在家里是沒有工作的,父親也只是工人,家庭條件不足以支撐我們剩下的幾個孩子一起讀書,當時就想著要幫家里解決一些負擔,把升學的機會留給弟弟妹妹吧,我就在高二的時候輟學了。那時候也讀過高中嘛,就直接轉入了中專。我自己也比較喜歡動手,碰巧當時的造船學院正好在招焊接班,這是他們當時的第一屆,我就報名了,也算是巧合吧。”

“當然,我弟弟妹妹也很有出息。我妹妹后來是西北工業大學的教授,研究生導師,我弟弟當時也是考到了清華大學,從事的核動力工程,當時我們國家的第一顆原子彈的成功爆炸,他就參與了研究。”

尾 聲

現在看來,他撰寫的論文,對于電渣焊、對于萬噸水壓機乃至于整個中國重工業的發展,都有著深遠的意義。采訪過程中,黃老讓我印象深刻的還有年逾九旬的他那顆赤子之心!盡管上了年紀,但他笑起來的模樣,怎么都不像是一個九十多歲的人,反而有些許少年感,也許是因為他一直保持著那份初心和熱忱吧。