據俄羅斯原子能集團下屬電力公司新聞處表示,世界首個漂浮式核能熱電站俄“羅蒙諾索夫院士”號浮動核電機組定于2017年上半年啟動,該漂浮式核能熱電站將在俄楚科奇自治區投入運行。

該漂浮式核能熱電站將幫助取代2019年前退役的楚科奇地區的比利比諾核電站和洽翁熱電站,這對于穩定保障該地區的能源安全具有重要意義。

主管國防裝備的俄羅斯副總理羅戈津早在2015年參觀波羅的海造船廠視察“羅蒙諾索夫院士”號建造進度時就曾興奮地表示:”我們很快就要建成漂浮核電站了,我認為我們不會轉讓技術,但我們可以出口成品。因此考慮到我們的需求和可能的訂單,15個這樣獨一無二的產品在未來10至15年可能很有市場。

羅戈津還暗示,中國可能對漂浮式核能熱電站很感興趣。

而據國內媒體報道:中國船舶重工集團公司也計劃建造20臺浮動核電站。許多專家認為,浮動核電站的出現,將大大提升中國在南海爭議地區的實力。

海上核電站可根據不同地區以及環境的差異提供不同等級的電力支持,而核電站所用的反應堆性能可靠,其中最小的一種也就價值2000萬美金。

這種反應堆每12年才需更換一次核燃料,使用壽命為50年,符合國際原子能機構不擴散條約的要求。而較大的KLT-40C反應堆(功率70 MW)可滿足5萬人的電力需求。

種種跡象表明,海上核能發電,已然成為未來各國競相發展的重要領域。

(一)美國最先發明海上移動核電站

作為美國軍事核能計劃的一部分,美國于1963年開始建造世界上第一座漂浮核電站,命名為“斯特吉斯”號。

“斯特吉斯”號漂浮核電站的電功率為10兆瓦,其核心是美國馬丁·馬麗艾塔公司為美國軍方設計了MH-1A核電裝置,主要用途是為邊遠地區和特殊地區提供電力和熱源。

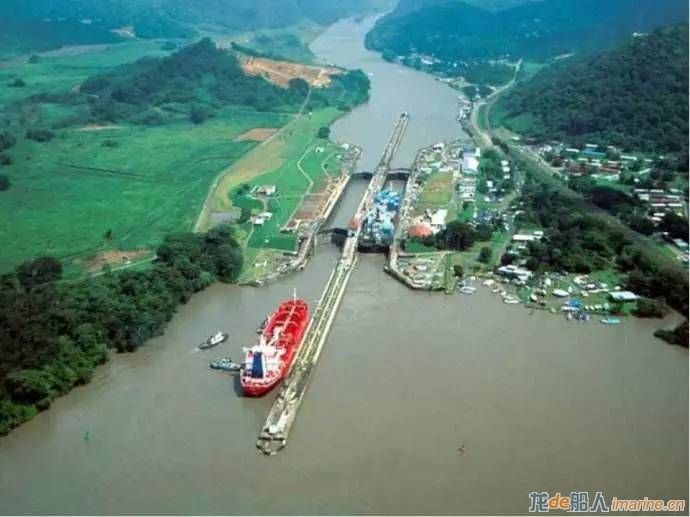

1968至1975年間,由于越南戰爭爆發和蘇伊士運河關閉的緣故,美國通過限制水力發電量來提高巴拿馬運河的航運能力,從而導致該地區電力供應不足。

這個期間,“斯特吉斯”號漂浮核電站便被派往巴拿馬運河地區服役,為當地提供電力。1976年,由于美國軍事核能計劃的停止和高昂的運行費用等緣故,“斯特吉斯”號宣布退役。此后,美國再無建造漂浮核電站的計劃。

美國控制的巴拿馬運河

而在1969年,美國西屋電氣公司就曾設想過在水上建造民用核電站,而且在佛羅里達杰克遜維爾港口還建造了停靠碼頭,那里浮動核電站可以起航沿著美國東部大西洋沿岸地區漂浮,而且可以很方便的向沿岸的城鎮輸送所需的電力。

西屋公司還專門成立一家名為“離岸能源系統”的子公司,負責漂浮核電站的設計和建造,并計劃于1980年左右建成8座漂浮核電站。但后來,伴隨著1973年的歐佩克石油禁運而來的能源保護政策扼殺了這項計劃。

1974年,美國原子能委員會提出了發電容量為3000干瓦的海底發電廠的設計方案。這座海底發電廠包括反應堆、發電機、主管道、廢熱交換器、沉箱等五大部分。它采用的是一種安全性非常好的鈾氫化鋯反應堆。

這種反應堆的特殊之處就在于它的發電能力在極短的時間內能由零迅速上升到幾百萬千瓦,以后又自動迅速地降落下來。所以,人們將這種反應堆叫做脈沖反應堆。意思是說,它像那汽車轉彎的指示燈,一閃一閃地變化很快。

別看脈沖反應堆這么一升一降,可它的發電能力大為提高。就以這座發電廠來說,它在穩定時的發電能力雖然只有3000千瓦,可是其脈沖發電能力最高可達600萬千瓦,是原來的2000倍。核反應堆用的冷卻劑,是取用方便的海水。整個核電廠在海底安全運行四年后,浮出水面,進行換料檢修,然后再沉入海底繼續使用。

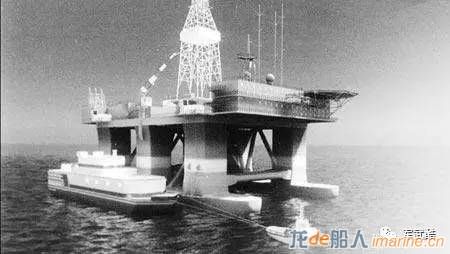

福島核電站泄漏事故后,為了應對海嘯帶來的種種問題,由麻省理工學院科研團隊與來自威斯康星州立大學和芝加哥橋梁和鋼鐵公司的研究人員一起,開發了一款新的海上浮動式核電站(OFNP)。

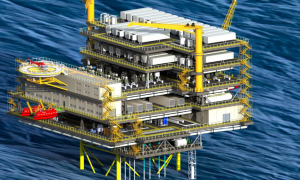

該核電站安裝在一個浮動式甲板上,類似于石油工業的海上平臺,采用圓柱形平臺能夠規避海底地震,海嘯,波浪和風的載荷影響能更好地保護反應堆,加強了對飛機撞擊和船舶碰撞的防護。

該核電站雖然目前僅處于概念研發階段,但是也較好地展示了海上移動核電站的幾大優點:

1、無須有選址煩惱

當前,找到合適的核電站建筑地址越來越困難并且造價昂貴。核電站通常毗鄰海洋,湖泊,河流或需提供冷卻水,而沿海地價又都非常高。相比之下,浮動核電站可以靠近海洋,又不靠近人口服務中心,不必受地址限制。

2、退役無后顧之憂

在浮動核電站的最后使用周期,其“退役”可以通過簡單地拖離中央設備,正如目前海軍的航母和潛艇的核反應堆一樣,這可以使其迅速恢復到原始使用條件。

3、大大減少投入成本

通常來說建造新核電站都不經濟,而船廠施工允許海上電站的施工能更好的標準化和模塊化,而幾乎不采用混凝土施工也大大減少了施工周期和成本投入。

此外,據麻省理工大學科研團隊表示,在水深100米處,他們的概念設計不會受到地震的影響,也較易經受海嘯在離岸10公里處引起的浪涌。它可以設置于接近電力需求的中心,而無需使用寶貴的土地資源,只要該區域沒有航道且不會經常遭受嚴重風暴的襲擊。

(二)法國的海上核電站標新立異

和其他國家設計的海上漂浮核電站不同,法國的設計顯示了其浪漫和天馬行空的民族特色,是下沉式的核電站Flexblue。

Flexblue是一款下潛式,柱狀,全模塊化和可運輸的海上核電站。其運行不受海嘯,地震和惡劣天氣的影響。隱蔽在海底,更高效的防護飛機撞擊和船舶碰撞。

海底核電廠采用核潛艇技術,每艘“潛艇”可提供50兆瓦至250兆瓦電力,比陸地核發電廠的1650兆瓦電力低許多。核電廠造價估計介于1億歐元至10億歐元之間。它不能充作軍事用途,而且遭受恐怖襲擊及發生核災難的可能性較低。

Flexblue核發電廠是一個膠囊狀的設施,長100米,直徑為12至15米,重1萬2000噸。研建成功后計劃將該設施安置在水面下100米的海床上。

法國國防部和海軍艦船建造機構(DCNS)表示,此類稱為Flexblue的海底核電廠,能為有10萬人的大城市,或有100萬人的發展中國家城市供應電能。

一旦該設施受到攻擊,Flexblue還可啟動安全機制,讓核反應堆隔層注水,避免發生爆炸。在理論上,類似1986年烏克蘭切爾諾貝爾核電廠泄漏事故的災難不會發生,不過這需要在未來研究中證實。

1986年烏克蘭切爾諾貝爾核電廠泄漏事故

然而,法國反核組織Sortir du Nucleaire將該計劃稱之為“荒謬”之舉。該組織代表說,輻射在水中的擴散速度比在空氣中更快,而且控制泄露的方法更少。

(三)英國也較早提出過海底核電站設想

英國研究海底核電廠也較早,是在70年代初期“石油危機”后開始研制試驗的。

1978年,為了開采海底石油,英國幾家公司聯合提出了海底核電廠的設計方案。 英國的方案與美國的海底核電廠的主要區別是,裝置了兩座反應堆艙。這樣,在一座反應堆停堆換料或檢修時,另一堆可照常供電,保證采油平臺連續用電的需要。

反應堆安置在長60米、直徑為10米的耐壓艙內,而耐壓艙可在500米深的海底長期穩定工作。 耐壓艙的外殼是用雙層5至7厘米厚的鋼板制成的,中間灌注混凝土,其厚度為0.5至1.5米并隨水深而增大。汽輪發電機共裝備了3臺,也分別密封在耐壓艙內,以確保電氣供應的需要。

英國是發展、使用核電較早的國家,1956年就已開始使用。1962年至1971年建成了一批Magnox氣冷核反應堆。Magnox是一種以鎂為主,摻有少量鋁、鈹、鈷的非氧化性合金,得名于非氧化鎂,在氣冷核反應堆中用來包括鈾。

Magnox有兩大缺陷,這種材料限制了最高溫度,影響了電站熱效率;而且會與水反應,因此不能在水中長期貯存乏燃料。 因此,英國1976年至1988年又新建了7座先進氣冷核反應堆,以取代Magnox反應堆。

但先進氣冷核反應堆計劃將在2019至2023年間退役,屆時將造成巨大的用電缺口。因此,英國新建核電站勢在必行。屆時,海底核電站計劃或將再次浮出水面。(四)韓國的海上核電站—漂浮在海上的混凝土構件

韓國的海上核電站設想采用混凝土重力基礎結構作容器和支持結構,其現場工廠設施充分采用模塊化設計。

當GBS(混凝土重力基礎結構)和發電設施部件完成后,GBS模塊下水,被拖往安裝點。隨后通過壓艙系統將該模塊置放于海床,最后GBS模塊通過鋼栓、緊縮鋼纜和粘結劑等緊密地固定在一起。

從這一點來說,GBS模塊充當一個固定結構,以減少管道和纜繩的事故風險,該海上核電站集成了KAIST自主開發的小型模塊化反應堆SMART,該堆型熱功率330MWt,電功率90-100MWe,具備40000噸/天的海水除鹽能力。

作為一個土地面積有限的半島國家,韓國的自然資源相對稀缺,97%的能源靠進口。世界核協會的資料指出,1990~2006年,韓國的電力需求每年增速超過9%,之后才下降到2.8%以下;2011年,韓國為進口能源支出了1700億美元,占該國進口額的1/3。

2012年,韓國的人均電力消耗為9600千瓦時/年,是1980年的11倍還多。為了滿足隨高速發展而激增的用電需求,押寶核電是早期就確定的能源政策。因此,韓國的核電之路走得非常積極。 2014年,韓國的核電站貢獻了149太瓦時(1太瓦時=1000吉瓦時=10億千瓦時)的電力,緊隨美、法、俄3國之后,核電比重高達30.4%。

截至2015年7月,韓國的7座核電站中共有23臺現役核電機組,居全球第五位,裝機容量21677兆瓦,約占韓國總裝機容量的1/4。

據韓國電力公社(KEPCO)官網介紹,從2001年起,韓國核電技術的自主化率達到了95%以上。

這樣一個重視核能的國家,相信其海上核電站計劃很快將上馬實現。

(五)全球首座海上浮動核電站

2016年7月,世界上首座海上浮動核電站,俄羅斯“羅蒙諾索夫院士”號進入下海測試階段,并將于2017年上半年完成測試后正式投入使用。

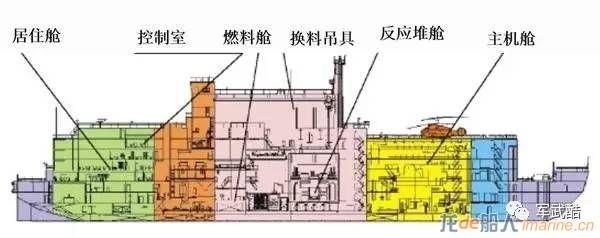

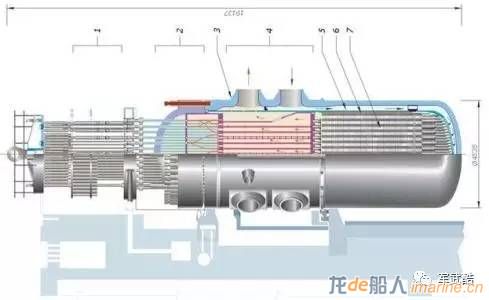

“羅蒙諾索夫院士”號長140米,寬30米,高10米,排水量21500噸,能配備70名左右船員。在這座“全球最強移動電源”上,裝備的兩座KLT- 40型核反應堆,可輸出70兆瓦電功率或300兆瓦熱功率,供20萬人使用。船上的海水淡化設備則可為居民提供每天24萬立方米的淡水。

除了為俄羅斯在西伯利亞北部的堪察加半島威爾尤欣斯基鎮提供穩定的清潔電力和飲用水之外,“羅蒙諾索夫院士”號還將為海上石油平臺供應電力。

根據計劃,俄羅斯將打造一支海上浮動核電站船隊,為大型工業項目、港口城市、海上油氣鉆探平臺提供能源。

“羅蒙諾索夫院士”號安全標準不亞于陸地上的核電站,有多重措施防止核泄漏,能在海嘯等其他自然災害情況下,保證反應堆的安全,壽命可達35-40年。

實際上,海上浮動核電站一般采用小型核反應堆,安全性高。 并且,浮動反應堆往往和陸地保持一定距離,即使發生地震,地震波也不會被海水傳遞,從而受地震、海嘯影響不大。

美國最早提出海上核電站設想,俄羅斯卻能率先將圖紙變成現實,這得益于其在建設核能破冰船方面的領先技術。俄羅斯目前是世界上唯一擁有核能破冰船和船隊的國家,因此一直保持著技術壟斷。

可以說,每艘核能破冰船都是一個小型核電站,可以承擔向城市和工廠輸電的任務。

1959年,前蘇聯成功建成世界上第一艘民用水面核動力艦艇“列寧”號,作為北邊海域的破冰船和貨運船使用。“列寧”號擁有3臺OK-150核反應堆,總長134米,寬16.1米,排水量1.6萬噸。

此后,從1959-2007年間,前蘇聯和俄羅斯先后建造了10艘民用水面核動力艦艇,其中9臺為破冰船,一臺為貨運船兼破冰船。2012年8月,俄羅斯國家原子能公司又簽下了建造世界上最大的核動力破冰船的訂單。

而俄羅斯的漂浮核電站計劃是從上世紀90年代開始。當時,俄羅斯遠東和西伯利亞地區出現了能源危機,俄羅斯聯邦政府發文征集遠東和西伯利亞地區能源危機的解決方案。

1993年,俄羅斯原子能委員會的專家們向聯邦政府提交了將核反應堆安裝在船上運往遠東和西伯利亞地區的解決方案。這一建議得到了聯邦政府的支持,經過多次討論之后,聯邦政府決定建造兩艘漂浮核電站,用于遠東和西伯利亞地區的能源供給以及北極地區石油勘探。

2000年,俄羅斯國家原子能公司選擇阿爾漢格爾斯克地區的謝夫馬什造船廠作為俄羅斯第一艘漂浮核電站“羅蒙諾索夫院士”號的建造方。“羅蒙諾索夫院士”號漂浮核電站總投資約10億盧布(約3.4億美元),計劃于2016年建成。

2007年,漂浮核電站建造計劃開始啟動,但由于成本上升以及謝夫馬什造船廠周圍河水泛濫等緣故,建設工作不久便停止。2010年1月,“羅蒙諾索夫院士”號的建設在圣彼得堡波羅的海造船廠重新開始。

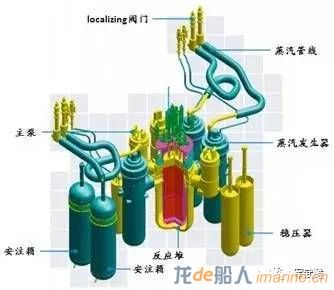

“羅蒙諾索夫院士”號的最核心部件—“核反應堆”,采用的是已成功應用于多艘核動力破冰船的KLT-40核反應堆。KLT-40核反應堆屬于壓水堆技術,采用了高富集度核燃料(富集度在30%以上),熱功率范圍在135-171兆瓦。

此次應用于“羅蒙諾索夫院士”號漂浮核電站的KLT-40核反應堆,將改為使用低富集度的核燃料,以滿足國際原子能機構的核燃料管理條例。

按照設計方案,“羅蒙諾索夫院士”號漂浮核電站將擁有2臺KLT-40核反應堆,電功率為70兆瓦,可以滿足20萬人口的用電需求,同時也可以改造為每天生產24萬立方米淡水的海水淡化裝置。

俄羅斯計劃在近10年內建設20座浮動核電站,部署在靠近北冰洋的地區和遠東地區,以解決當地的電力供應問題。此外,俄羅斯還雄心勃勃要開啟海上漂浮核電站的國際市場。

據掌握,印度尼西亞和馬來西亞等亞太國家都對浮動核電站充滿興趣。俄羅斯在推銷浮動核電站時主要突出了它的兩大特點:

1、機動性強

“浮動核電站”猶如一個巨大的、游動的蓄電池。按照設計規劃,當地面需要電力時,浮動核電站可以停靠在碼頭,與陸上的高壓電網連接,實現電力傳輸。

2、造價低

浮動核電站的造價約1.2億至1.8億美元,僅為在陸地建設核電站費用的1/10。投入運營后,每年可以節省20萬噸煤和10萬噸取暖燃油。此外,淡化海水是浮動核電站的一大賣點,出口型的核電站將集發電、供暖和淡化海水等功能于一身。

按照設計,核電站每天可以淡化20萬至40萬立方米海水。對淡水緊張的國家來說,這是個不小的誘惑。所以說,浮動核電站的推廣和應用蘊藏著極其豐厚的經濟利益。如果投入商業化運營,憑借著對技術的壟斷,俄羅斯將坐收源源不斷的紅利。

(六)中國的海上核電之路

作為擁有18000多公里海岸線和300萬平方公里管轄海域的“藍色大國”,中國對于海洋經濟的開發和基礎設施的建設一直在緊鑼密鼓地布局。尤其是近年來南海一直成為美盟向我進行戰略施壓的命門,開發和建設南海迫在眉睫,海上核電正是開發建設海洋的推進劑。

中國核工業集團公司(下稱:中核集團)和中國廣核集團(下稱:中廣核)是國內最早出拳海上小型反應堆的先行者,其各自的ACP100S和ACPR50S項目都被發改委納入能源科技創新“十三五”規劃。

它們都是中國自主研發、自主設計的海上小型反應堆技術,能為海上油氣田開采、海島開發等領域的供電、供熱和海水淡化提供可靠、穩定的電力。

2016年11月4日,中廣核與東方電氣股份有限公司簽署《“中廣核ACPR50S實驗堆平臺項目”壓力容器采購協議》。這意味著其海上小型堆ACPR50S建設正式啟動,中國海上核電站建設進入新時代。而中核將于2016年底啟動示范堆建設,2019年建成運行。

ACPR50S是中廣核自主研發、自主設計的海上小型堆技術,單堆熱功率為20萬千瓦,相當于沿海百萬千瓦核電大機組的1/5。

ACPR50S海上小型堆的特點是模塊化設計、緊湊型布置,能實現在易于安裝、運行和檢修的同時,消除大破口事故的發生。

而作為海上核反應堆的載體和平臺,中國首艘海洋核動力平臺于2016年內在中船重工集團旗下渤船重工進行總裝建造,而中船重工未來將批量建造近20座海洋核動力平臺。

中國的海洋核動力平臺是海上移動式小型核電站,是小型核反應堆與船舶工程的有機結合,可為海洋石油開采和偏遠島嶼提供安全、有效的能源供給,也可用于大功率船舶和海水淡化領域。

海洋核動力平臺實現批量建設后,預計每座海洋核動力平臺的投資約為20億元。20座海洋核動力平臺總造價大約為400億元,比打造一個航母艦隊造價便宜。

有評論稱:如果中國每座南海島礁搭配海洋核動力平臺,就相當于是一座核動力航母,西沙永興島、南沙永暑礁就是兩座搭載作戰飛機和導彈系統的海上航母。其在軍事上的優勢遠遠大于美國遠途而來的航母艦隊。

俄羅斯專家則認為:如果在建有飛機跑道和雷達站的南沙人工島上出現這些浮動站,將大大提升中國軍隊作戰指揮和潛艇監控方面的能力。

中俄在海上核電站領域的合作也值得期待。2014年5月份,在俄羅斯總統普京訪華期間,中俄兩國簽署了《全面核電合作諒解備忘錄》,決定合作建造漂浮核電站。如果中俄能夠合作建造漂浮核電站,將有助于我國掌握水面核動力裝置的設計和建造技術,從而進一步推動我國漂浮核電站的發展。

(七)關于海上核電站的幾點擔憂

1、一旦發生核污染將迅速擴散

國際環保組織擔心浮動核電站可能給地球帶來的毀滅性災難。漂浮在水面的核電站是超級危險的核污染源。雖然核反應堆本身可確保安全,但一旦核電站與輪船相撞或承載核反應堆的駁船發生事故,其后果都將是全球性的,全球生態系統將遭到災難性的打擊。而魚類和海洋動物的洄游將進一步擴大污染,直至抵達地球的每一片水域。

2、擔心配套安保設施更加復雜昂貴

孤零零漂浮在水面的核設施極易成為恐怖分子的襲擊目標,若要保證其安全,需要配備防空和防水下破壞的安保設施。但并不是所有的潛在買家都愿意支付配套安全設施高昂的成本。

3、質疑其經濟性

在經濟性上,有學者認為采用海上核能發電的成本目前尚無定論,均在科學研發階段,如果能夠將成本控制在低于傳統的原油或伴生氣發電價格,則經濟性可以接受,反之不可。

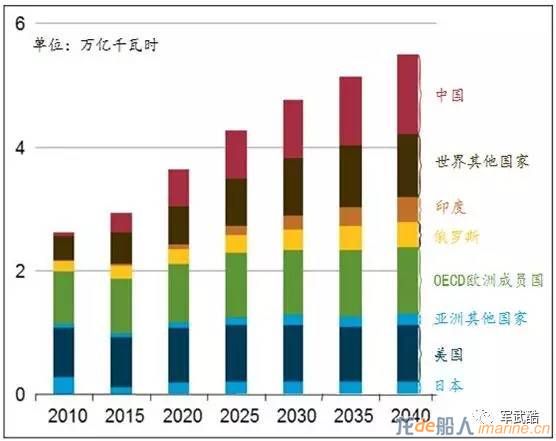

2010-2040年世界各地區核電凈發電量

新生事物的發展總是伴隨質疑與擔憂,海上核電站的未來是陽光明媚還是陰云籠罩,自會有實踐和時間檢驗!

來源:軍武酷(微信公眾號ID:JUNWUKU)