番禺30-1平臺進行現場實操培訓

2008年1月,番禺30-1平臺人員合影。如今,照片中大部分人已調離平臺,成為總監、監督或高技能人才。

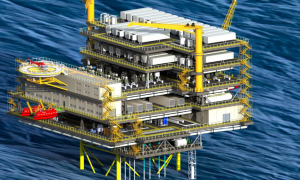

香港中環碼頭往東南約240公里的南中國海深處,有一座普通的天然氣生產平臺——番禺30-1。

番禺,先秦時代就成為南海郡的一個縣,海產豐富,地杰物靈。而在一片與之同名的水深200米開放海域里,番禺30-1平臺迎著南海天然氣大開發的步伐,開啟了人才輩出的“爆發”模式。

有一種基因叫“不服來戰”

“俺現在天天做猴哥,爬現場。”作為番禺30-1平臺為南海深水天然氣大開發輸出的最新“果實”、平臺人稱“虎哥”的廖曉虎,年前從番禺30-1維修監督崗位調任荔灣3-1平臺的總監。

“我這個外來和尚,就是來湊數的。”三年前,廖曉虎從西江23-1平臺來到番禺30-1平臺時,他這樣“忽悠”兄弟們。

“我看你就是來番禺30-1鍍金的吧。”三年后,平臺機械朱海清還對廖曉虎當年的話耿耿于懷。

對廖曉虎“耿耿于懷”的,生產監督苗建也算一個。這個比虎哥小了整整18歲的毛頭小伙子,一年多時間就從生產中級做到監督。

作為同僚,一個高大威猛,一個五短身材,湊在同一個班次,同時從監督起步。

兩人的競爭,傳承了番禺30-1平臺待過的先輩們一個典型基因:“不服?單挑!”

年近50的廖曉虎,自嘆記憶力早不如往昔,更是和生龍活虎的年輕人沒法子比。當苗建第一年就考上了采油技師,自稱為老家伙的廖曉虎自然不服輸,下班處理完工作事務,馬上抱起了久違的書本。

和年輕人苗建較上勁的廖曉虎,第一年技師沒考過,第二年繼續考。維修監督本來日常工作就繁重,每天一大堆的事兒,忙完就到晚上十一二點了,他還得再把厚厚的書本,一本本讀薄。

考過了技師的苗建,則盯上了流花19-5項目水下系統甲醇注入優化項目。從此迷上了石油天然氣技術論文,偷偷攢起一大堆石油天然氣期刊。

可不服氣歸不服氣,較上勁兒的兩人,恁是憑著狠勁,廖曉虎去年通過了發電工技師資格,而苗建則在核心期刊發表了三篇科技論文,獲得2016年南海東部海域唯一一個采油高級技師資格。

苗建和廖曉虎“亦敵亦友”、誰也不服誰,最后誰也沒把誰挑于馬下。倒是在三年時間的交手過招中,一個走向了專家路線,一個成為管理著南海深水橋頭堡、亞洲最大導管架平臺的平臺總監。

不服就單挑。他們把在番禺30-1平臺那種學業上比拼、技術上競爭的基因表達淋漓盡致,也言傳身教了身邊年輕人。

有一種方法叫“拉幫結派”

短短三年時間,番禺30-1平臺培養出海油技師15名,2015年考出5個技師,2016年單個班組出了3個技師,不斷續寫海域單設施人才培養的傳奇,南海天然氣“黃埔軍校”也漸長成。

然而,羅馬并不是一日建成的。

平臺的第一任總監,現任惠州油田副總經理的徐飛艇,用“拉、幫、結、派”4個字總結了平臺10多來堅持的人才培養模式。

平臺投產伊始,徐飛艇就敏銳意識到,南海天然氣大開發的腳步已悄然來臨。面對未來技能人才越來越大的“缺口”,培養高技能專業人才迫在眉睫。

徐飛艇首先盯上了“預備役”人員,將有潛力的員工“拉”到高崗位參與日常生產工作,使“潛力股”全面提升管理能力,用“上司”的眼光去思考自己的工作。這種“拔苗助長”的方式促進大批剛畢業大學生迅速成長。

除了把專業技能人才“扶上馬”,徐飛艇更重視“送一程”。以跨崗培訓、崗位輪換等培訓方式,各專業領域人才相助幫扶,共同進步。崗位練兵、崗位比武等培訓,塑造了一崗多能的綜合實戰人才。他們通過不同部門和領域知識的交流學習,實現綜合技能的提高。

“結對子,連師徒”是海油人才培訓最優秀的基因。平臺摒棄師徒關系的形式主義,明確師傅的責任,徒弟現場實際操作、師傅現場指導,提高徒弟解決實際問題的技能。除了傳授專業操作技能,師傅還要擔負起傳承平臺固有文化的責任,讓這些優良文化薪火相傳,長久不衰。

“派”是指“派難題、派任務、派問題”。通過解決現場實際遇到的難題提升員工的實際能力,以“創造”難題的方式給技能人才提供鍛煉的機會,實現崗位練兵的目的。

成熟一個,送走一個。譚龍飛、許明忠、楊相偉、王飛、郭偉、鐘國強……越來越多的成品人才,奔向南海深水、奔向遙遠的伊拉克天然氣開發新戰場……

短短8年時間,平臺走出了8個總監,最老的一批人員已換了個遍。

“就像割韭菜,割完一茬,新的苗子又茁壯成長。”作為元老的平臺總監廖道智對此深有體會。

有一種稱謂叫“無冕之王”

“徒弟領導師傅了,有時候還有點難為情。”作為2015年海油“青年先鋒”之一,白云天然氣作業公司副總經理王飛一在番禺30-1平臺三年多,最佩服的就是帶領他一步步成長起來的師傅、現任平臺總監廖道智。

廖道智倒是處之泰然。8年多時間,番禺30-1平臺就已經走出了4位總監,8位監督。人才輩出背后,有許多像廖道智這樣的老師傅,他們是番禺30-1的“無冕之王”。

機械中級郭帥生性靦腆。大學畢業初到平臺,擔任救生艇艇助。因其聲細如蚊,總監劉政洪一度恨其不爭,以為他不堪大任。

“新人還得因材施教,是不是沒放在合適的崗位?”劉政洪思慮再三,再委以應急隊員重任,空閑時郭帥自個兒悄悄練習,集訓秒測居然名列前茅,一下子改變了大家對他的印象。

陳文遠是平臺的生產監督。為人低調,淡泊名利,是他給同事們的印象。然而,作為生產班組的帶頭人,陳文遠卻對下面人的成長倍加關注。

定期去中控抽查“作業”完成情況,是這個當過一個月數學老師每天的習慣。他眼中的“作業”是中控的白班、夜班兩個班組每天根據現場生產實況,一個班組給另一個班組留的“作業”,一問一答,劍指生產中遇到的難題。陳文遠一直在默默堅持推進著這項工作。

正是這群默默耕耘的“無冕之王”,成就了番禺30-1平臺人才輩出的土壤。

有一種追求叫上進心

一海、一家、一平臺。平臺的人雖然來自不同的地方、處于不同的年齡層,可都有一件共同的東西,那就是一顆追求上進的心。

作為全國模范職工小家的番禺30-1平臺,為何走出那么多高技能人才?除了南海深水天然氣大開發的機遇,還有一種氛圍:追求夢想,不服輸。

在章勇的眼里,他的師傅覃華育每天下班回宿舍的第一件事,就是打開電腦,翻看那一個個看不完的文件夾資料,速度不快,但頁頁消化。

這種環境,讓酷愛文學,尤喜武俠的小兄弟章勇趕緊丟掉了小說、關掉了電視,做自己想做而沒有做的事,看自己想看而沒有看的書。

幾年前,生產中級吳二亮遭遇車禍,雙腿骨折,住院整整一年,恢復之初連走路都走不穩。在領導和同事們的鼓勵下,他硬是憑著毅力,重新回到自己的崗位,把追求上進的心攬回懷中,成就了采油技師的光環。

對于平臺的設備維修,很多新人其實想親自動手。可每個人都有一個顧慮,擔心自己技能不夠,修壞了設備。

“對于帶病的設備、潛在的隱患,不敢為、不作為,等哪一天蹦出來,那才真叫危險。”機修出身的總監劉政洪,常教育大家。

為了解決“不敢犯錯”這個問題,劉政洪鼓勵很多新人自己去動手,他自己上陣動手換濾芯的身影,把一個老機修人的熱情,植入了每一個現場維修人員的心里。

這樣的環境下,漸漸聚攏的是一個個追求上進的心,培養出一群敢拼敢闖的專業技能人才。一切,仿佛只是水到渠成。

來源:中國海洋石油報