挪威海事業歷史悠久,海洋是挪威和挪威人民獲得生存資源、創造繁榮的重要領域,捕撈業及海上貿易自古便是挪威的支柱產業。挪威是傳統航運大國,北歐海盜時代挪威船就開始航行于世界各地。

進入現代社會,挪威在傳統船舶制造和航運業基礎上發展出門類齊全、產業鏈完整的海事業務,特別是上世紀60年代挪威在沿海發現石油和天然氣資源以來,海事業與海洋油氣產業深度融合發展。

當今,挪威是世界第六大航運國家,海事業已深深植根于挪威經濟社會。2014年挪威海事業創造價值約1900億挪威克朗,占挪威大陸經濟(非油氣產業經濟)創造價值總額的12%;海事行業從業人員超過10萬,占挪威就業人口的4%。據挪威船東協會統計,2014年挪威職工平均稅前年收入57.5萬克朗,納稅21.5萬克朗;海事行業職工平均稅前年收入96萬克朗,貢獻稅收40.5萬克朗。

挪威海岸線地區均有海事產業分布,幾十年來,一些區域結合實際情況因地制宜,發展形成特色突出的產業集群,為挪威乃至全球海事業提供專業的定級、金融、中介和研發服務。

挪威本土經濟容量有限,對海事業極為依賴。同時,挪威因深處北極地帶,極地保護為其重要的政治議題。北極地區相關國家通過一年一度的“高北對話”就極地開發達成共識。今年“高北對話”召開之際,《航運交易公報》記者應挪威駐上海總領事館邀請,赴挪威對海事企業和機構進行走訪交流,切身體驗挪威海事業發展的點點滴滴。

航運異常低迷的現狀下,挪威海事經濟亦遭受沉重打擊,但挪威人依舊對海洋飽含虔誠情愫,尋求新的海事業發展生態,對挪威人而言,海洋是他們的驕傲和未來。

坐臨藍海的挪威也惆悵

去年挪威海事業經歷了艱難慘淡的一年,閑置船舶數量從0增至100艘,7300人因此失業,預計今年失業人數還將增加4000~4500名。

挪威地處歐洲西北部、斯堪的納維亞半島,三面被北海、挪威海和巴倫支海環繞,海岸線長達2.8萬公里,沿海島嶼眾多,被稱為“萬島之國”。但挪威大部分國土為山地和峽灣,自古以來對內對外交通主要通過航運方式實現。一直以來,挪威在世界航運領域處于領先地位。

挪威的“經濟神話”曾讓全世界羨慕不已,尤其自上世紀60年代在大陸架發現油氣資源以來,多年來挪威經濟表現強勁。但自2014年下半年開始,國際石油價格超低位運行,坐臨藍海的挪威開始惆悵,挪威“經濟神話”也有偏離正軌之嫌。

去年,挪威與國際上其他航運國家一樣,渡過了艱難慘淡的一年。挪威船東協會發布的《2016年海事展望》顯示,去年,挪威閑置船舶(包括石油鉆井平臺)數量從0增至100艘/臺,7300人因此而失業,預計今年失業人數還將繼續增加4000~4500名。

2014年,挪威海事業共創造價值2740億挪威克朗(克朗),同比增幅達9%;去年同比回落3.3%至2650億克朗,為2009年以來首次下跌;靜態發展視角下,今年或進一步滑落至2570億克朗。

船隊價值全球第六

挪威海事業國際化程度高,對海外市場極為依賴,國際經濟、政治環境變化直接影響其現實發展。挪威船東協會首席執行官Sturla Henriksen稱,挪威奉行市場自由化經濟體制,當前歷史性的低利率水平和原材料價格制約全球經濟發展,挪威海事業發展也深受牽連。

在此背景下,挪威船隊價值堅守全球第六的行列,年初船舶價值達720億美元,占全球份額的5%,位于日本、希臘、中國、德國和美國之后。2001—2015年,全球船舶價值自4370億美元增至1.33萬億美元。

作為海事大國,挪威曾擁有世界第三的國際航行船隊。2002年以后,挪威船隊在全球的份額有所下降,按噸位計,去年挪威船隊規模位居世界第十,按船舶數量計位居第七。但在海工領域,挪威可謂佼佼者,挪威船東擁有的海工船隊采用世界上最先進的技術,規模僅次于美國,位居世界第二。

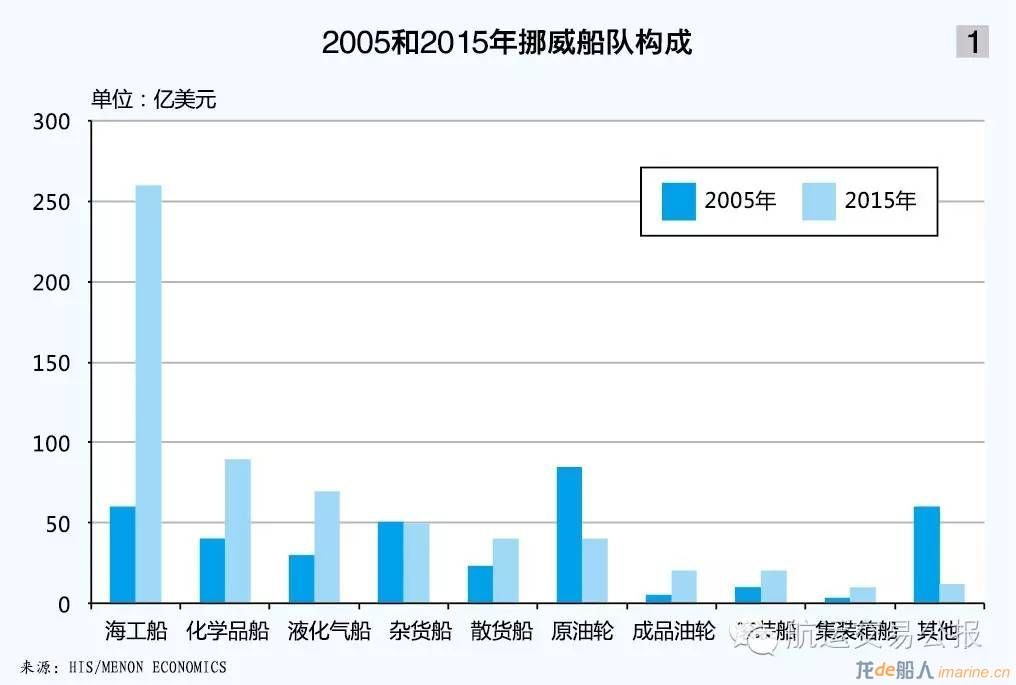

細分來看,挪威船隊中,海工船占比較大,去年海工船價值達到260億美元,占挪威整個船隊價值的36%,較2005年大幅增長77%;其次為化學品船和LNG、LPG等液化氣船,占比分別為13%和10%(見圖1)。

根據挪威船東協會數據,截至1月底,挪威船東控制的國際船舶共1724艘、4000萬DWT。其中,懸掛他國旗幟的有975艘;懸掛挪威旗的有749艘(214艘為按挪威傳統船舶登記制度登記;535艘為按挪威國際船舶登記制度登記)。上述船舶中,海工船612艘,占比35%。去年,挪威船東控制的船隊在全球共運輸貨物約15.7億噸,其中約12.8億噸貨物在挪威以外港口卸貨。

年初,挪威船東的船舶訂單共計149艘、700萬DWT,其中51艘、200萬DWT由中國船企建造。其中3/4的船舶訂單將集中于今年交付,剩余將在明后兩年交付。

按船舶數量計算,中國是挪威船東最重要的船舶來源國,挪威船隊約1/3的船舶由中國船企制造。據中國進出口銀行統計,中國船企的訂單中,挪威為國外第二大船東,是中國最重要的船舶出口國。

與去年相比,挪威船東的新船訂單量和價值分別下降15%和8%。對此,挪威船東協會顧問Hakon Smedsvig向《航運交易公報》記者表示,當前航運狀況下,依據市場需求情況,船東已著手對運力進行管控,與此同時,挪威船隊也尋求多樣化發展,布局化學品船、LNG船和LPG船等高端市場,以增加海事業創造的經濟價值。

海工市場偏離正軌

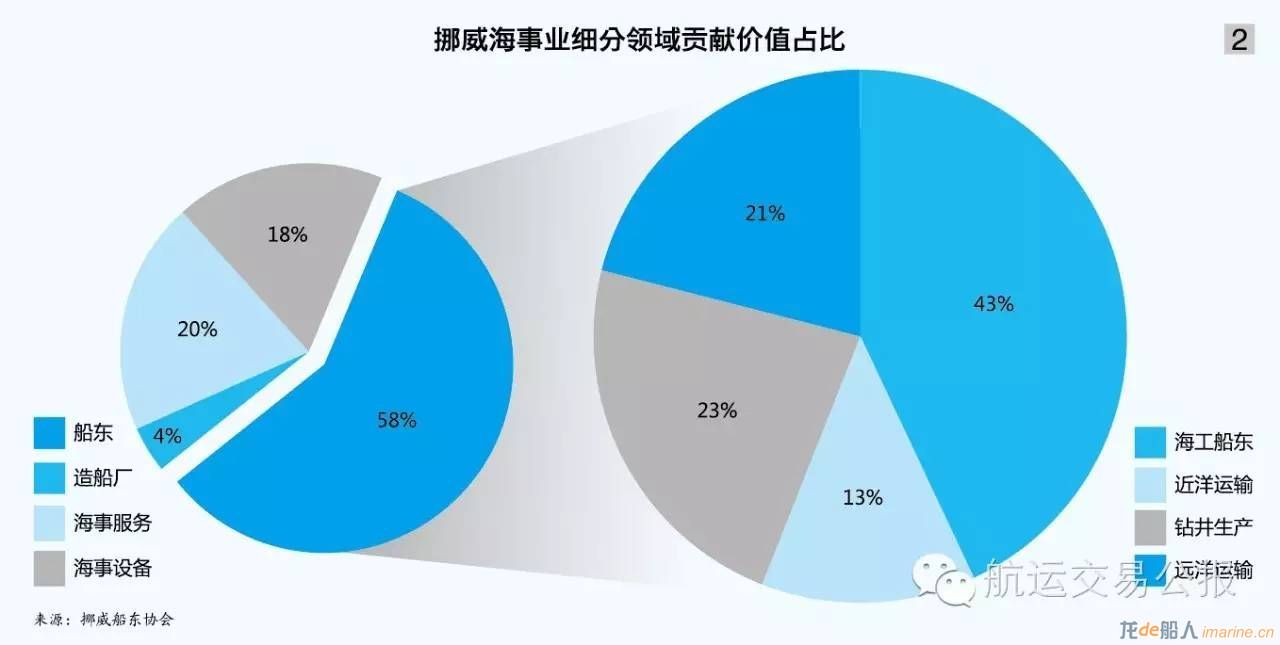

挪威相關機構對海事業有專門的定義:擁有、運營、設計、建造各種類型的船舶及其他浮動平臺,或提供相關設備及專業服務的業務。具體來看,挪威海事業包括四大細分領域:船東、海事服務(技術服務、金融和法律服務、貿易、港口和物流服務)、造船廠和海事設備(船舶設備、海洋工程船及平臺設備、漁業捕撈及水產養殖設備)。該四個市場協同促進挪威經濟繁榮,提高民生福利,其中船東為海事業貢獻的經濟價值最大,占比達58%(見圖2)。

挪威海岸線地帶均有海事產業分布,幾十年來,一些區域因地制宜,發展形成了特色突出的產業集群,眾多海事相關企業均布局在一個小時車程內。海事業在挪威西部及南部沿海地區尤為重要,《航運交易公報》記者首站便登陸了位于挪威西海岸的港口城市——奧勒松。

奧勒松位于默勒魯姆斯達爾郡,海事業占當地經濟的比重超過30%。這里聚集了220家國際領先的船東、造船企業、海事設備供應商以及評級機構、設計企業、船舶經紀人、金融保險企業等海事服務機構。此外,海事業在西海岸的霍達蘭郡和羅格蘭郡,南海岸的西阿格德爾郡和東阿格德爾郡所占經濟比重也均在20%左右。

Nyborg AS是奧勒松一家提供海事設備的供應商,已進入中國市場多年。Nyborg AS營銷總經理龍永生向《航運交易公報》記者介紹,默勒魯姆斯達爾郡是挪威海事業占比最大的地區,2014年相關從業人員達1.7萬,創造經濟價值700億克朗。在這里,船企貢獻了當地11%的GDP份額,挪威最大船企Kleven船廠和芬坎蒂尼下屬VARD船廠均選址于此。知名船舶配件制造企業羅爾斯—羅伊斯船舶制造公司也位于此地,年營業額高達100億克朗。

除此之外,奧勒松還是全球領先的海工產業集群地,聚集了75%的世界領先海工船舶設計企業,當地船東控制了全球40%的高端海工船舶。

從某種程度上講,挪威在海事服務方面的業務已經拓展到世界各地,其代表性企業挪威船級社(DNV GL)在全球100多個國家設立500家辦公室。目前入級DNV GL的船舶總數約13000艘,近2.7億總噸,相當于全球船舶總噸位的21%。挪威船東協會數據顯示,2014年,海事服務創造的經濟價值占整個海事業價值的20%。

更為重要的是,奧勒松擁有挪威海事技術的創新孵化基地——挪威海事技術中心,為挪威海事業提供源源不斷、持久不衰的活力。

在挪威海事技術中心,有一群對海事業絕對忠誠的人員,他們認為“一切皆有可能”,他們為自己祖國在海事領域取得的成就而自豪。挪威海事技術中心人員KAJB. Westre向《航運交易公報》記者展示了具有革命性意義的船舶駕駛臺模擬艙,這是一套船舶駕駛操控智能化系統,依靠觸屏、手勢、聲音,顛覆了傳統的船舶駕駛理念和操作手段,可對海上作業進行事先模擬,并提供相應技術手段輔助解決,還可對船員進行模擬訓練。

挪威海岸線長、海浪大、氣候惡劣,對安全的重視使挪威海事業在造船、海洋工程及船舶配套等領域確立起世界級領先地位。挪威生產的海事設備約90%對外出口,占整個海事業所創價值的18%。

此外,在挪威聚集了一批專業的進行海上營救、提供海洋污染治理方案的專業企業。挪威是世界上唯一具備最完整海事產業鏈的國家。

幾十年來,近海石油工業已經成為挪威國民經濟的重要支柱,油氣開采為挪威海事業貢獻了絕大部分價值。但當前的低油價對重度依賴海工市場的挪威海事業形成沖擊,2014年挪威船隊中70%的新交付船舶為海工船舶,而去年這一比例降至30%。

遠洋漁船成造船業亮點

挪威有50多家具有國際競爭力、技術先進的中小型船企,以高工藝水平造船著稱,奧斯陸、斯塔萬格、卑爾根、特隆赫姆是重要的造船基地。挪威造船業主要致力于船舶維修和專用船舶制造,目前,挪威船舶超過九成來自海外船企,本土船企僅提供約9%的船舶,且主要生產技術含量高的海工船、化學品船和液體運輸船。

隨著海工船等制造成為技術密集型工程,勞動力成本成為挪威造船業發展的一大掣肘。

2014年開始,挪威船企更加傾向于模塊集成組裝業務,一艘在烏克蘭、羅馬尼亞等國家完成鋼結構建造后,運輸至挪威國內進行更復雜的裝配工程。至今,挪威船企依舊保持著這種“異地造船”的制造方式。

對此,VARD造船廠執行副總裁Holger Dilling認為這種“共享合作”的造船模式可以更加合理地根據船廠的建造能力、時間安排和價格水平統籌生產,但他坦承該種造船方式也存在諸如物流運輸、財務管控等方面的風險。

《航運交易公報》記者調研挪威船企獲知,挪威造船業亦面臨融資方面問題。挪威政府和國內的金融機構一直以來很樂意提供幫助,但通過融資租賃模式進行融資的現象并不常見。

對海洋傾注了太多熱情的挪威,在此次航運危機中,承受著諸多打擊,尤其是造船業。

來自挪威船東協會數據顯示,近年來來自海外船東的船舶訂單已幾近停滯,去年挪威船企僅接獲27艘船舶訂單,今年截至目前為13艘。挪威船企以海工船建造為主,但伴隨著海上石油開采活動的減少,2010年至今挪威造船業接獲訂單量一直維持在兩位數(見圖3)。

VARD造船廠為全球領先的海工船和特種船設計制造廠,在挪威、羅馬尼亞、巴西和越南經營10家船廠。去年,VARD造船廠共交付12艘船舶。其中,平臺供應船5艘;三用工作船1艘;水下施工船3艘;特種船3艘。根據VARD造船廠去年財報,去年錄得營業收入113.1億克朗,同比下降13%;錄得稅息折舊及攤銷前利潤-3.21億克朗(2014年為4.29億克朗)。

Holger Dilling向《航運交易公報》記者表示,全球船市不景氣,挪威亦難以幸免。海外市場的訂單數量急劇下降,甚至還有很多撤單。但目前來看,VARD造船廠仍有不少手持訂單,未來也將拓展除海工船以外的船型。近幾年,伴隨著挪威水產養殖業和漁業運輸業的發展,先進的遠洋漁船成為挪威造船業發展的一個亮點。此外,郵輪制造也將成為VARD造船廠的重要分支。

擁有全球最完整海事供應鏈的挪威,面對行業強壓和低潮,依然以引領行業未來發展方向為唯一目標。Sturla Henriksen表示,作為一個海洋國家,挪威依舊堅信能擁有一片新藍海。

躊躇北極發展路

挪威90%的出口收入來自海洋和海洋資源,80%的海事活動分布在北極地區。北極地區是挪威和挪威人民獲得生存資源、創造繁榮的重要區域。

5月25—26日,“2016年高北對話”在挪威博德市召開。“高北對話”自2007年舉辦以來,持續關注北極地區的變化,展望北極未來愿景。博德市是挪威北部第二大城市,位于挪威海中部的半島上,是進入羅弗敦群島的門戶。

北冰洋是北極地區的主體,海洋面積約1460萬平方公里,陸地區域面積800萬平方公里,囊括了亞洲北部和北美洲的沿海地區。海洋的經濟潛力,加之全球變暖推進了北極地區的開發,漁業、油氣業、航運業等海事業則成為支持北極開發的主要力量。

今年的“高北對話”旨在探討并開拓北極地區未來的發展理念,強調海運及海事業的創新發展。為期兩天的會議探討了與北極未來發展相關的問題,涉及北極地區的未來展望、創新及創業精神扮演的角色、北極地區可持續開發的主要挑戰、北極地區的發展趨勢及問題、北極地區屬當地居民還是全球公共領域等。此外,來自DNV GL、Tschudi航運、挪威國油、盧克石油等企業的代表先后作了發言,就北極航道、油氣勘探開發和可持續發展等問題進行深入探討。

北極地區是挪威和挪威人民獲得生存資源、創造繁榮的重要區域,挪威90%的出口收入來自海洋和海洋資源,80%的海事活動分布在北極地區。海事業、油氣業和水產業是挪威三大重要支柱產業,近年來伴隨挪威海事業與油氣業深度融合、休戚與共的發展,產業結構矛盾也更為突出。

作為世界第五大石油出口國和第二大天然氣出口國,油氣資源收入是挪威經濟崛起的根源,也是社會福利開支的重要資金支柱。挪威經濟對石油資源相當依賴,油氣出口占挪威出口額的60%以上。

油氣業寒經濟

1972年,為充分獲取北海油氣資源的收益,挪威國油宣告成立,此后挪威國油一直以北海最大油氣供應商身份存在。挪威利用在海洋領域的競爭優勢,建造出許多技術先進的船舶,特別是用于海洋油氣開采的先進船舶。同時,挪威諸多傳統的船企將主營業務轉向海工裝備制造領域,海洋油氣產業繁榮極大地提升了挪威在全球海洋經濟中的地位。

因為石油財富,挪威人均國內生產總值超越10萬美元,常年位居世界前三位,并建立了高達7000億美元的主權財富基金——石油基金,以應對不時之需。2014年下半年國際石油價格腰斬下跌,挪威實體經濟遭受沖擊。挪威國家統計局數據顯示,低油價致使挪威上半年出口額同比下降15.5%至3564億克朗,其中石油和天然氣出口額分別為796億克朗和786億克朗,同比分別大幅下降24.5%和28%。與此同時,挪威經濟增長放緩,4.6%的失業率創下挪威10多年來最高紀錄。2014年至今,挪威油氣業已裁減約3萬個工作崗位,挪威石油中心斯塔萬格也出現經濟蕭條。

以挪威國油為代表的挪威油氣企業深受低油價負面影響。一季度,挪威國油實現營業收入8.57億美元,較去年同期的29.45億美元銳減71%。在低油價背景下,挪威國油出售部分項目資產,暫緩一些石油勘探項目的進度。一季度,挪威國油在油氣勘探領域投資2.8億美元,較去年同期的17.21億美元大幅下降80%。

盡管油氣業陷入巨大困境,但挪威的油氣從業者并不認為未來前景慘淡。在“2016年高北對話”上,《航運交易公報》記者與挪威極地油氣企業Petroarctic總經理Kjell Gieaver進行了深入交談。他認為,北極地區油氣資源開發對挪威經濟發展和在極地開發方面意義重大。盡管當前石油價格低位運行,但在不久的將來或將迎來反彈,挪威國油應做好項目開發的準備。

對北極地區油氣資源的開采,在挪威國內一直充斥著兩種不同的聲音。不同于油氣從業者,諸如博德市副市長這樣的環保主義者則認為,挪威水產養殖業經濟價值并未得到充分發揮,其可創造巨大的經濟價值,貢獻足夠的稅收,挪威應減少對油氣資源的依賴,發展水產養殖等其他產業。

隨著石油和天然氣收入下降,近年來挪威政府一直表示,準備擺脫對石油的過度依賴,將國內經濟增長動力轉向可持續能源和水產養殖。為推動商業發展,挪威政府擴大政府預算,中央銀行也將關鍵利率減半,貶值貨幣,以提高挪威國內一些行業的競爭力。

航運業熱北極

受油氣業影響,挪威航運和海工企業發展如履薄冰,近年來挪威石油領域的投資額呈現大幅下降趨勢。根據挪威國家統計局數據,去年,挪威石油企業在油氣領域的投資為1824億克朗,預計今年為1659億克朗,明年將進一步收縮至1532億克朗。

上半年,挪威航運和海工活動均有所減少,浮式鉆井平臺閑置數量超過20艘,利用率一直呈“緊繃”狀態。毫無疑問,目前海工的低迷狀況已經成為挪威面臨的首要困難。

5月份,挪威最大金融服務集團DNB銀行發布報告稱,挪威航運和海工企業或將面臨重組甚至合并。過去一段時間,航運業已呈現衰退跡象,航運企業正快速削減其投資組合。DNB銀行KristinHolth表示,如果投資組合缺乏吸引力,航運業會進一步萎縮。此外,該人士指出,不僅航運業,甚至與航運相關的其他服務業也將面臨挑戰。擴大抵押貸款和分期付款是遠遠不夠的,企業需要找到更加平衡的解決辦法,這意味著將有更多的行業整合。

近十年來,“北極”成為航運業的熱門話題,能源企業希望探索未發現的自然資源,航運企業正尋求新的貿易航線。挪威在北極地區的經濟活動,除海上石油和天然氣開采外,還有區域和遠洋航運,挪威航運業擁有世界第二大且最先進的遠洋船隊。在運力過剩、運價持續低迷的當下,航運企業試圖更多地減少成本,以獲得盈利,而跨大西洋航行的遠洋航運,將減少亞洲與歐洲港口之間1/3的航程距離。

對此,挪威獨立研究機構Ocean Futures闡明了3條運輸走廊的商業可行性:東北航道、西北航道和穿越極地的運輸航道,其中東北航道因能夠在活動冰塊中提供空間而成為迄今為止3條航道中最具吸引力的1條。挪威Tschudi航運已在東北航道試水,通過東北航道,自挪威出口到亞洲的主要有煤炭、鐵礦石等大宗商品。但數據顯示,因大宗散貨需求低迷,去年Tschudi航運散貨運輸量為27萬噸,相較2014年的40萬噸大幅減少。但同時Tschudi航運董事長Felix H.Tschudi表示,伴隨著亞馬爾項目工程的進展,東北航道的LNG運輸前景巨大。

水產業興海事

在現代意義上,水產業并非海事業的一環,但在現實中,伴隨著挪威水產養殖業的發展,相關船舶制造和海事服務得到了協同發展。捕撈業自古就是挪威重要的經濟支柱,現代化遠洋漁船成為挪威造船業在海工業遭受沖擊后的一大亮點。此外,水產養殖業也在嘗試借鑒海上鉆油技術興建“海上養殖平臺”,希冀解決傳統養殖技術的疾病及污染問題,以擴大產量。據悉該平臺是由一位資深石油業主管設計。

挪威漁業資源豐富,島嶼海岸線7萬公里,周圍海域大陸架寬廣、冷暖流交匯,非常適于魚類生長。由于挪威本身市場容量有限,其90%以上海產品出口到國外,是世界第二大海產品出口國。

在挪威,水產業被認為是最能與海洋友好契合的實體產業,水產業為挪威帶來了巨大的經濟效益。近幾年,挪威海產品出口保持高速增長態勢,去年出口額創下歷史新高,達到745億克朗,同比增長8%。過去10年間,挪威海產品出口額翻了一番。在挪威期間,《航運交易公報》記者參觀了挪威北部最大的三文魚養殖企業Nova Sea。這是一家家族企業,現已歷經三代,員工6人,年經濟效益5000萬美元。挪威對水產養殖業征收50%的高賦稅,以保證該國更好的福利和教育。

在挪威,中小型企業有著其獨特穩定的經營發展生態,它們與海事業保持千絲萬縷的聯系,一般為家族企業,并潛心多年傳承以達到高度專業化。但挪威也面臨發展困難:人口較少,勞動力嚴重短缺,每年吸引約5萬名移民,生產成本上升,福利開支增加,同時也潛伏著諸多社會問題。

東北航道是念想

挪威海事業長期以來一直關注東北航道的航運發展機會。該航道是歐洲通往亞洲的較短航線,挪威政府也十分看好東北航道的發展前景。

挪威(Norway)意為“通往北方之路”,一如其字面含義,挪威航運業很看重通向北極的航運之路——北極航道。全球氣候變暖使北冰洋海冰范圍持續縮小,北極航道的通航條件不斷改善,航道的商業化通航在夏季已經成為現實。

北極航道中,鄰近亞歐大陸的東北航道被認為是一條最能引起商界興趣的航道。東北航道西起西歐,穿過西伯利亞與北冰洋毗鄰海域,繞過白令海峽到達中、日、韓等國港口。

東北航道于20世紀30年代開通,目前年通航期為3~5個月,其余時間被冰層覆蓋,需破冰船護航。部分航道被俄羅斯視為“內水”,俄政府要求進入航道的船舶事先申請,強制接受俄破冰船護航,由俄引航員引航。

惡劣的氣候環境使北極航道一直難以得到有效開發和利用。根據媒體報道,直到2009年,俄羅斯開始提供較為優惠的破冰和引航服務,才吸引來勇敢的嘗試者。當年夏季,德國Beluga航運的兩艘貨船裝載著發電廠設備,從韓國出發,經白令海峽向西進入東北航道,最終到達俄羅斯鄂畢灣,完成了首次北極商業航行。

航程距離短

2010年9月,挪威Tschudi航運的1艘散貨船,自希爾克內斯港出發,沿俄羅斯北海岸線航行,向中國北方港口運送4萬噸鐵礦石。由于該航次是首次在非俄羅斯管轄港口之間進行的航行,被視為開啟了北極航道國際運輸的新時代。

此后,東北航道的貨運航次不斷增多,從2010年的4次增至2013年的71次,年貨運量也逐步增至100萬噸以上。北極航道的商業化運營對促進挪威與亞洲的海運貿易,增強挪威產品的競爭優勢具有重要意義。2013年由挪威開往日本的兩艘液化天然氣(LNG)船,是北極航道首次出現的LNG運輸船。

東北航道的開通為航運業帶來的明顯收益是時間與成本的節省。據Tschudi航運統計,從希爾科內斯剛經挪威到中國上海港所需時間平均為21天,比穿越蘇伊士運河縮短16天;到韓國的時間為19.5天,比傳統航道縮短18.5天;到日本18.5天,縮短20.5天(見表)。由于距離縮短,燃油成本大幅減少至少18億美元,二氧化碳等有害氣體排放也得到減少,并進一步提高航行周轉率。

東北航道主要運輸的貨物是油氣和礦物,近年來由于國際航運市場持續低迷,大宗散貨市場跌入谷底,特別是中國經濟調整,進口煤炭、鐵礦石和油氣資源的渠道發生改變,東北航道航次有所減少。阿拉斯加廣播網稱,2014年只有70艘船使用北極航道,1/3的船舶通過東北航道穿行于歐洲與亞洲之間,另外22艘船只用航道的一部分,整年船舶通過數量有所下降。

另外,歷經多年發展,東北航道目前在雙向運輸上仍較為缺失,返航配載的需求較少,從而打壓了該航線在經濟性方面的吸引力。中遠海運集團旗下中遠航運“永盛”輪首航返航時仍選擇途徑蘇伊士運河的傳統航道,近兩年才嘗試“北極往返”雙向航行的常態化。

運營風險大

雖然海冰融化使通航條件大為改善,但現階段東北航道商業化運營仍面臨諸多風險和挑戰。與傳統航道相比,北極航道面臨海冰、低溫、大風、大霧、極夜等氣象因素影響更為危險,而且,北極地區生態環境脆弱,一旦被破壞,恢復難度極大。為此,國際政治各方均認為應對北極航行設立更高標準,以保證航運安全和環保。由國際海事組織海事安全委員會通過的《極地規則》,將于明年1月1日生效并實施。屆時,航行在極地區域的除公務船以外的船舶將需獲得相關資格證書。

挪威高北物流研究中心主任Bjørn Gunnarsson向《航運交易公報》記者表示,北極航道開發成本極高,此外受俄羅斯的態度影響,其商業化運營前景并不穩定。在當前航運低迷形勢下,經由東北航道的貨物需求不大,某種程度上,運輸價值甚至不抵航行的花費。

與此同時,匱乏的物流和港口基礎設施是其發展的最主要的障礙,東北航道沿線50多個港口中有41個對航運交通開放,但其中高達40%的港口功能性不強。此外,東北航道存在的另一個問題是保險企業在此沒有形成明確的市場格局,因此,航運企業的保險費率隨個案而變,東北航道上的索賠費呈增高趨勢。

中國布局忙

但目前,中國、俄羅斯等國家在開發東北航道的作用正逐漸加大,如中俄合作的亞馬爾項目兩大海洋工程模塊完工。7月份,中國石油代表團順利完成亞馬爾LNG項目現場HSE股東審核工作。此外,近年來,東北航道的物流、港口與保險業務的研究工作也在推進中。

北極航道的開通可使中國從經濟、地緣政治等多方面獲益。早在2013年,中國商船便實現北極東北航道首航。去年,“永盛”輪成功再航北極東北航道,開辟中國往返歐洲新航線。7月16日,“永盛”輪滿載

風電設備等貨物從天津港啟航,第三次通過北極東北航道,前往英國。按計劃,“永盛”輪此次北極之旅將采用“永盛+”模式,即繼續采用“北極往返” 的形式航行。另有“天禧”輪和“祥云口”輪利用冰區航行窗口期實施單航次單向航行,進一步擴大北極東北航道商業化運營的規模,初步建立常態化運營模式,為客戶提供更多、更優、更快捷的航線選擇。

據悉,3.6萬DWT級“天禧”輪是中國最大的多用途重吊船之一,于1月份下水運營,將于8月份首航東北航道,自西向東執行芬蘭—中國紙漿運輸任務;5萬DWT級“祥云口”輪是目前世界上能夠承運單件貨物重量最大、設備最先進的半潛船之一,可承運世界上90 %以上的各種石油鉆井平臺及大型海洋工程產品,該輪將于8月底裝運天然氣開采模塊,通過東北航道自東向西,前往北極圈內的薩貝塔港。

據悉,3.6萬DWT級“天禧”輪是中國最大的多用途重吊船之一,于1月份下水運營,將于8月份首航東北航道,自西向東執行芬蘭—中國紙漿運輸任務;5萬DWT級“祥云口”輪是目前世界上能夠承運單件貨物重量最大、設備最先進的半潛船之一,可承運世界上90 %以上的各種石油鉆井平臺及大型海洋工程產品,該輪將于8月底裝運天然氣開采模塊,通過東北航道自東向西,前往北極圈內的薩貝塔港。

對于中國和歐洲貿易而言,航行北極有利于為中國“一帶一路”戰略拓展北方航道提供更多的探索機會,對于“中國制造”和“中國裝備”“走出去”、擴大歐洲市場份額,及歐洲貨物出口遠東,均有積極的促進作用。如今,中國在北極遠洋航運的強力加碼,無疑將為挪威的東北航道開發念想提供大力支持。

數據顯示,去年,全球極地船舶的建造數量超過10艘,并有多種極地新船型和配套設備問世,較往年明顯活躍。其中,由中國廣船國際有限公司建造的世界首艘極地甲板運輸船“奧達克斯”輪,引起了業界廣泛關注。更高標準的極地規則,對極地船舶的研發和建造提出更嚴苛的要求,這也將成為中國船舶工業新的機遇和挑戰。

來源:航運交易公報