▲1947年英聯船廠一號船塢修理船舶,這艘船1902年由祥生船廠制造

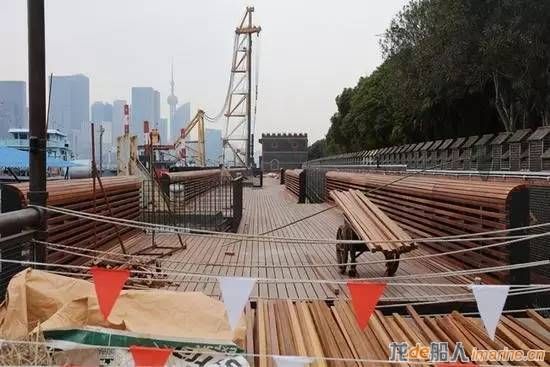

59歲的顧應偉站在楊樹浦水廠的臨江平臺上,面前是黃浦江。近處有拖船吊著一根32米長、直徑1米的鋼柱,正往水中打樁。幾個月之后,一條貫通楊浦濱江2.8公里岸線的棧橋步道將初具規模,從最東邊的漁人碼頭沿江觀景,行至此處可以俯覽有130多年歷史的水廠建筑。

“我曾經從水底下的管子里,一口氣走到對岸去。”他對第一財經說,“水廠最早是從黃浦江就近取水,大概在1985年,取水口轉向西邊上游,管道需要從浦東‘頂’過來。管子剛‘頂’好,還沒放水,我就進去了,大概十分鐘就看到那邊。”藏在江底的取水管直徑約四五米,走個人綽綽有余。

那是30多年前的事情。很快,黃浦江上游的水質也達不到自來水廠的要求,水源地在2010年世博會之前東遷至長江口的青草沙水庫。當年好奇心旺盛的“小顧”也變成廠里在職員工中資格最老的那批人。1977年進廠,顧應偉還是個不到20歲的年輕小伙子,被分配到生產部門礬間小組“倒三班”,負責往水里加礬、加氯。整個生產部門一度有50多人。

他帶著我們參觀“總控室”,三面墻的監視器上顯示各種數值變動,幾位工作人員坐在前面留意著異常狀態。自動化改造之前,每個車間都需要有兩三個人手工測量水位、水體物質的含量,現在,一個人負責每兩小時巡檢五個車間的運轉,另外一個人操作自動化機器就足夠。

顧應偉在礬間小組待了十幾年,1994年被評為高級技師,當時在全國自來水行業都屬年輕案例。1995年,他和同一個車間的女人結了婚,夫人現在已經退休。等明年他滿60歲之后,就要正式離開楊樹浦路830號。“過去幾十年,沒什么特別不高興的事情,我也很難不喜歡這里。”他說。

從楊樹浦水廠的臨江平臺遠眺,對面是浦東陸家嘴北濱江

始建于1928年的楊樹浦水廠鍋爐房煙囪

百年市政

顧應偉走在廠區里,對一草一木都了如指掌。前院兩棵115年的廣玉蘭老樹、后院蓄水池旁一棵115年的石榴樹、防汛墻附近的百年黃楊木,好像他閉著眼睛都能摸到。

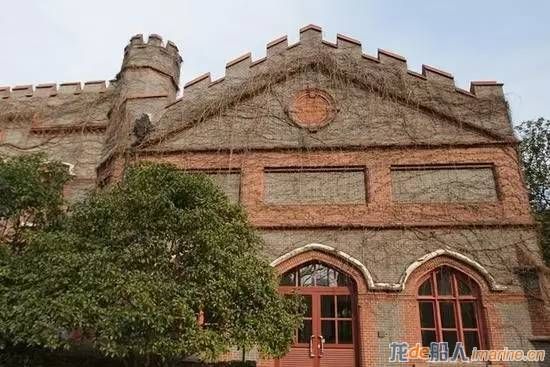

“廠里總共有九幢房屋不能動,要動也是修舊如舊。”第一車間是其中最老的一座,外墻如城堡般的房頭上寫著1910年,旁邊的數字更小,1882年,指示了這些廠房的修建年份。這些兩層高的老建筑,外墻以灰磚為主體、紅磚為裝飾,窗戶、排水管和屋頂都渾然一體。

根據建筑外墻的磚面和裝飾細紋,他能夠輕易辨認出哪座是后來新建,哪座是歷史建筑,甚至某座老樓上加建的部分。比如,第一車間隔壁建于1935年的小樓頂部的英式鋸齒造型,在“文革”時期因“破四舊”被鏟平,后來照原樣修復。“你看,老的這些都是用整塊的石頭砌起來的;這個吊車上面都是鉚釘連接,不是焊接上的。”他說。

車間內部四個巨大的抽水泵在過去百年間擔負著重任,把過濾好的水輸入市政管網。它們外表被刷成清新的薄荷綠,和四周黑白小方磚、黑色鐵欄桿一起構成優美的工業圖景。

水廠里很多陳年機器仿佛都被時間賦予別樣的光彩。在老車間外的綠地中,有兩個天藍色、一人多高的球形物。在顧應偉參加工作的前二十幾年,所有動力都來自燃煤,輸送水量無法保持穩定,就需要它們來緩沖應急。上世紀80年代改造為電力后,緩沖器就退役了。

在臨江的廠房前,還立著一座老舊閥門,雕塑般記錄著水廠百年歷史。1883年6月29日,時任北洋通商大臣的李鴻章就是在這里為水廠擰開閥門、開閘放水,標志著中國第一座現代化水廠正式建成。接下來的一個世紀里,水廠不斷擴建,成為遠東第一大水廠。而那些從1880年起由英商設計建造的磚混結構建筑群,歷經抗戰、新中國成立后重重歷史變遷,作為廠房以及辦公樓至今保存完好。城堡式廠房被授予“上海市優秀歷史建筑”稱號,是全市僅有的建于企業單位內部的近代建筑,水廠也是“全國重點文物保護單位”。

我們的無人機從高處俯拍,可以看到水廠的西邊就是2015年7月修建完成的楊浦(南段)濱江550米示范段。顧應偉的家住在大連路附近,最近常會去濱江跑跑步鍛煉身體,再走到水廠上班。“一個來回也就走八九分鐘,走五圈差不多四五公里。”他說,“我以前很胖的,最近常常鍛煉才瘦下來。”

改造空船塢

從衛星地圖上,可以清楚看到楊樹浦水廠幾排藍色的沉淀池,東邊毗鄰漁人碼頭,西邊有兩個比沉淀池、蓄水池更大的長方形空地。那是上海船廠浦西分廠的兩個巨大船塢。

上海船廠浦西分廠的船塢(局部)

楊樹浦水廠的城堡式廠房是上海僅有的建于企業單位內部的近代建筑

楊樹浦水廠內景

“1862年,英商尼柯遜、包義德在(現在的)上海浦東陸家嘴開設祥生船廠。那時候***貿易需要修船,于是黃浦江沿岸陸續修建了很多家船廠。”56歲的葛珺見到第一財經記者不到兩分鐘,就開始詳述起自己供職的船廠歷史,那些年份數字顯然都爛熟于心。“1900年德國人在浦西這里建造了兩個船塢,叫作瑞镕船廠。第一次世界大戰德國戰敗,廠主轉入英國籍,于是船廠也就變為英商企業。1936年,在上海的英商企業為了避免自相傾軋,決定合并起來成立英聯船廠股份有限公司。合并之后共擁有四座大型船塢,其中楊樹浦路的1號、2號船塢就是我們看到的這兩座。”

1號船塢長200米、寬36米、深8米,從頭走到尾天空穹頂仿佛斗轉星移般后退。2號船塢后期經過改造,比1號長60米、寬6米。這樣的兩個大坑,在楊浦濱江南段岸線的改造建設中,將會成為一個極其重要的公共空間。

上海楊浦濱江投資開發有限公司總師室副主任徐進在接受第一財經專訪時表示,從去年年底篩選出來的兩個改造概念方案,船塢或者被建造為保留工業銹跡、船墩的綠化下沉式廣場,或者在此基礎之上加入音樂會、藝術展示、時尚發布等活動。

“這樣寶貴的資源不能隨便開發利用。所以到現在我們還在策劃,包括周邊配合什么樣的功能產業,到底應該放水進去當作濕船塢,還是干地當中停一艘船,做成下沉式廣場。”徐進幾乎每天都要到濱江各個廠區的工地去,查看工程進度,在現場推敲探討。

而在葛珺眼里,這里不僅僅是兩個空空如也的船塢,現在長著雜草的地方,在過去幾十年、上百年間停過不計其數的待修船舶。

船塢的運作原理是,塢門靠外面的拖船拉開,放水進來,船停進去后再把塢門合上,水排空,船底靠墩位固定。100年來幾乎沒有停歇使用,民國時期修各國戰艦,抗戰時期這里被日軍占領又修過許多日本軍艦,新中國成立后一直使用到2015年。一年多的時間,把江水阻隔在外的塢門腳底已經長滿雜草。他說,外面江底肯定也已經堆積了大量淤泥,現在要打開塢門放水可能都有點難度。

“船看多了就不稀罕。過去經常組織黨員、團員做義務勞動,去船上做清潔。”他說,“我還記得雪龍號1997年4月來這里修的時候是黑色船體,第二次來就變成了現在的橘紅色。”2007年那次修整之后,船廠派了兩名工人跟船去南極科考,途中拍攝的照片前兩年被他發布在個人博客上,表達“我們曾經為雪龍號付出過”的心情。

船廠搬遷

1978年葛珺進廠的時候才17歲,是全廠年紀最小的工人。他的外公在船廠工作,是八級鉗工,爸爸也是船廠工人,可惜很早去世,由兒子接班。

1978年葛珺進廠的時候才17歲,是全廠年紀最小的工人

“我也算是‘船廠三代’了。”他笑呵呵地說,“在上世紀七八十年代,船廠說起來非常吃香,我中學的老師和校長都說,如果不是來這個地方,他們不會放我離開學校的。”

當學徒的時候工資較低,第一年每個月拿17.84塊,往后逐年增加兩塊,轉正之后就是36塊。隔壁的自來水廠,普通職工月工資30.6塊錢已經算是當時不錯的待遇,可見船廠工作的優渥。

葛珺進廠就當維修電工,跟著師傅全廠上下到處跑,滿師之后在團委做了八年,一直做到團委書記,然后被調到黨委宣傳部做了一年,最后在勞動人事處擔任處長,這又是八年。“做人事工作接觸到各種各樣的人和事,正面反面都比較多。當時全廠有9900多人,號稱萬人大廠,里面保證至少有8500個職工,只要我看到名字就能知道是什么面孔。”他說。

19歲那年,葛珺出過一次重大意外事故。他在浦東廠區三樓的某個電梯下面維修電路,腳下有根虛焊的管子,一腳踩上去便從七米高處摔成重傷,在醫院昏迷13個小時,下巴、頭部的傷疤至今可見。他清楚地記得那天是11月21日,因為他本來想請半天假,但是堅持到11月底就會有全年兩塊錢的全勤獎,班長說服了他不請假去干活。“船廠工人在廠里干,能正常退休沒有傷痛的很少。”他說。

學徒期提前結束,廠里補發了一筆工資,年輕的小葛膽子大,用156塊錢“巨款”買了他人生中第一件奢侈品:海鷗205照相機。“我爸喜歡搞攝影,還是中國攝影家協會會員。當時用過船廠公家的紅旗牌照相機,全國只有限量100臺。”他說。

船廠里也有一大批攝影愛好者,這仿佛是那個年代的風潮。大家都要學習使用膠片相機,還要自己造暗房沖洗照片。“那個樓是專門弄照片的暗房,經常去印照片。”“這個是浴室,過去周邊居民都會來這里洗澡。”在如今空無一人的廢置廠區里,他仿佛還是幾十年來每天在這里上班和生活的工人。每天早上七點半上班,從陸家嘴旁邊的職工家屬區騎自行車去浦東廠,然后再搭乘廠區內部專用輪渡到浦西,中午十一點半休息、去食堂吃飯;下午十二點一刻上班,四點一刻下班回家。

2005年,上海船廠在陸家嘴地區的生產主體部分搬遷至崇明島,對岸的浦西分廠還有1000多人在上班,直到2014年這里也搬空了。在此之前,葛珺在食堂吃了最后一頓飯:紅燒大排、紅燒肉圓、卷心菜。“口味依然是令人熟悉的,但我的味覺好像已經失去了一般。”他說。

工業博覽帶

“我一直住在楊浦,但之前對楊樹浦路以南的黃浦江根本沒有概念。不知道這里其實是重要的生產岸線。”2013年年底便參與楊浦濱江岸線改造建設工作中的徐進對第一財經記者這樣說,“楊浦的區位跟黃浦、虹口比起來稍微偏了點,但因此才有1860年代在這里拉開的工業序幕。外國商人、民族資本家把廠區建設在這里,現在成了我們的先天資源。”

航拍楊浦(南段)濱江550米示范段

航拍楊樹浦水廠

建設中的棧橋步道

楊浦區位于上海市區東北部,以黃浦江和大連路為界限,南臨浦東新區,西臨虹口區。楊樹浦路是在1869年公共租界當局在原先的黃浦江江堤上直接修筑而成的路。沿江興建的工廠讓這里成為中國近代最重要的工業基地。這里有中國最早的機械造紙廠、最早的外商紗廠、遠東最大的毛條生產廠、最大的火力發電廠等等。

這里還保留了大量極具特色的工業遺產,比如中國近代最長的、最高的鋼結構廠房,中國最早的鋼筋混凝土結構廠房。顧應偉引以為豪的1910年建成的水廠車間,葛珺依依不舍的1900年啟用的船塢,都在其中。

“我們做了研究之后,希望可以把這些天然資源留下來,告訴別人這里發展的歷史。整體的設計思路就是,首先把這里過去的輝煌告訴后人,同時也想讓曾經在這里工作過的人能看到回憶被保存了下來。”徐進說,“不能只有景觀就結束,而是要有些底蘊、文化,具有可識別性。如果把原本就有的東西都拆掉,那就等于自我否定。”

在已經建成開放半年多的示范段,從懷德路到丹東路,呈現出初步效果。來此處散步休閑的市民可以看到用水管重新設計而成的路燈,路面修補保留了原有的混凝土質地肌理,近300米斑駁防汛墻被改造成緩坡,搭建鋼棧橋跨越水面空隙、連通路徑,巨大的錨栓也被列陣布置,所有這一切都提示著這里曾經創造的工業文明。步道上還在各處印刻著不同地方對應的說明文字,甚至還有二維碼提供更詳細的信息。

“7月份剛開放示范段的時候,晚上人非常多。周圍本身就有很多居民,傍晚到這里吹吹江風,看看水景,有的人自娛自樂地唱唱歌。”她說,“還有以前在毛條廠上過班的老工人特地來,看到保留了很多過去的印記覺得非常親切,對著總平面圖跟大家講以前都在哪里工作過。這些對我們都有所啟發,想在下一階段的工作中盡量挖掘人文因素。”

包括示范段在內,楊浦大橋以西有2.8公里岸線正在緊張建設中,從西至東分布著上海船廠、楊樹浦路水廠、永安棧房等老廠房,預計將于今年6月底貫通。而楊浦濱江岸線總長約15.5公里,將按南、中、北三段陸續開發推進,最終串聯起楊浦百年工業博覽帶。預計在今年年底,楊浦大橋到徐浦大橋之間45公里黃浦江兩岸岸線將實現貫通,成為人們健身休閑、觀光旅游的公共走廊。

楊浦(南段)濱江550米示范段(局部)

在所有的設計建設工作中,最大的難點就是本文開頭顧應偉帶著我們參觀的楊樹浦水廠***碼頭。因為水廠與其他已經停工或廢置的廠區不同,它需要如常運轉,所以要保證廠區的完整。如果公共走廊從楊樹浦路繞行,就會缺乏“濱江”親水性,經過各方多輪協商溝通,最后決定在水面上方架設長達500米的棧橋。

“倫敦的泰晤士河跟黃浦江很像,經歷工業革命、沿河造廠之后,也有過一段時間把這些區域的功能、性質通過改造而轉換掉。”徐進對記者說,“金絲雀碼頭(Canary Wharf)在歷史上到處都是集裝箱、起重機,但現在聚集了高端的金融、文化產業。我們現在做的貫通工作就是要發揮這里的社會效應,然后才能吸引好的產業,最后真正提升區域的活躍性。”

來源:第一財經日報