11家財險企業在上海設立航保中心意義不大,航保中心目前只實現了財務集中,要想總體實現實體經營還很難,因為目前船殼險的業務量不多。業內人士建議,航保中心可以提供綜合險種服務,包括責任險、企財險和車險等。

航保中心向實體邁進難

近日,中國保監會網站公布,同意太平財險在上海市試點設立“太平財產保險有限公司航運保險運營中心”(太平財險航保中心),該中心根據太平財險總公司授權經營航運保險業務。太平財險航保中心應在6個月內完成籌建,籌建期間不得以“太平財產保險有限公司航運保險運營中心”的名義經營保險業務。據知情人士透露,太平財險航保中心目前團隊不足10人,辦公地址在陸家嘴世紀金融廣場。

至此,已有11家財險企業獲得中國保監會同意,在上海市試點設立上海航運保險運營中心(航保中心),其中包括人保、太保、平安、陽光、永安等保險企業。據保險業內人士向《航運交易公報》記者表示,雖然有共11家財險企業成立了航保中心,但意義不大,大部分是為與上海“兩個中心”(國際航運中心和國際貿易中心)建設的規劃相匹配。

建立航保中心的作用,對于整個市場而言,推動了各水險的發展,從業人員的專業能力獲得提升,包括經營能力和承保經驗等。但受到航運經濟總體下行影響,各航保中心僅限于案件的集中,接案量并沒提高多少。

航保中心目前也只實現了財務集中,平安航保中心和人保航保中心目前分別集中了價值近10億元規模的案件,大部分保險企業紛紛將外地的保險案件通過航保中心走賬,以享受保費收入的5.5%稅收減免優惠。建立航保中心的第二步是實現實體運營,但到目前為止僅有太保、華泰和陽光等少數幾家保險企業在航運保險運營中心有些許業務量。

船殼險成發展掣肘

業內人士向記者表示,要總體實現第二步,目前還很難,因為目前船殼險的業務量不多,且所帶來的保費收入占比也很少。根據人保航保中心提供的數據,去年人保航保中心保費收入為12.31億元,同比上升1.66%,今年一季度保費收入7.43億元,同比下跌8.43%。人保航保中心總經理祖宙軍向《航運交易公報》記者表示,保費收入下降的原因,一是整個國際航運市場還處在低迷階段,船舶單價不斷下降,同時由于市場競爭激烈致使保費率始終在低谷徘徊;二是人保航保中心對主要船殼險業務進行結構調整,主動剔除高風險不良業務,通過優化業務結構提升風險防范能力。

船殼險,也叫船舶保險,是海上保險的一種,以各種類型船舶為保險標的,承保其在海上航行或者在港內停泊時,遭到因自然災害和意外事故所造成的全部或部分損失及可能引起的責任賠償。特點是保險責任僅以水上為限,有別于可將責任擴展至內陸某一倉庫的貨物運輸保險。

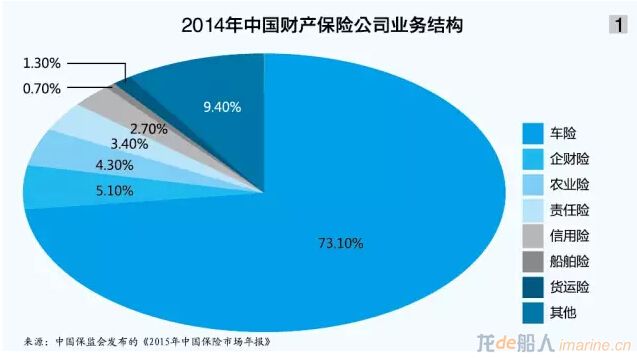

中國保監會發布的《2015中國保險市場年報》顯示,保費收入前5位是車險、企財險、農業險、責任險和信用險,分別為5515.9億元、387.4億元、325.8億元、253.4億元和200.7億元。該五險占全部保費收入的88.6%;而船舶險收入僅占全部保費收入的0.7%(見圖1);貨運險收入占全部保費收入的1.3%。

業內人士向記者表示,目前船殼險業務基本掌握在人保和太保手里,其他險企很難撼動其市場份額。因此,對于其他財險企業來說,無論是將業務分散還是集中在其航保中心,都無法在量上得到提升。此外,在航運整體下行的大環境下,船舶數量也在下降,船殼險的業務量自然也受到沖擊。第三,船殼險產品難以有創新拓展,發展空間受限,導致除人保和太保外的其他財險企業難以在船殼險業務上有突破。

上述人士建議,應向航運客戶提供綜合險種服務,包括責任險、企財險和車險等,這有助于航保中心朝實體企業邁進,因為每家實體企業基本都是綜合性企業,也就是說一個客戶會有多種需求,而航保中心一般只做水險業務,客戶的便利性受限,同時也限制了自身業務的拓展。基于明年整體航運趨勢仍不見好轉,該人士預測明年整個航運保險市場也不樂觀。

船殼險也是國際市場通病

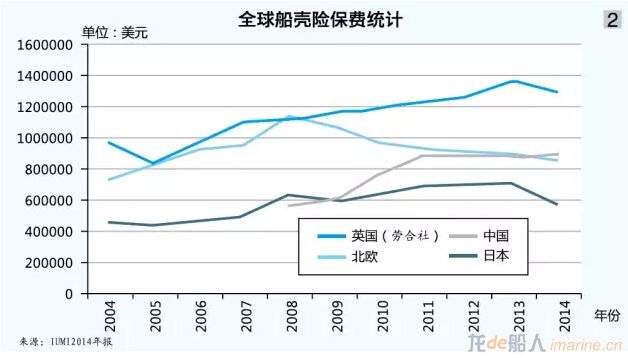

近年來,隨著船舶大型化加劇,船舶噸位越來越大,賠付率也逐漸增高,但相應的保費卻越來越少,導致整個船殼險市場處于疲軟狀態。2008年全球金融危機后,航運業持續處于低迷態勢,船殼險保費持續走低。IUMI發布的去年年報顯示,自2012年起,全球船殼險保費逐年下降,美元強勢只是其中的部分原因(見圖2、3)。有媒體報道,全球船殼險市場已連虧19年。

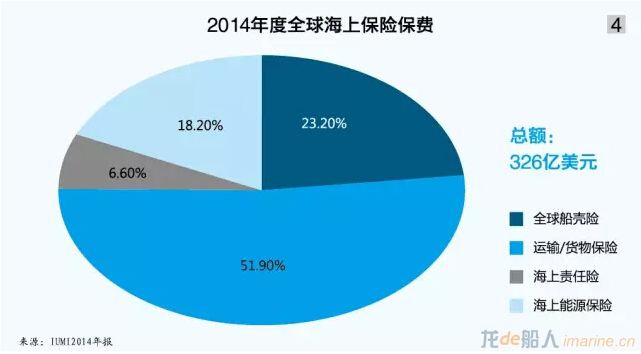

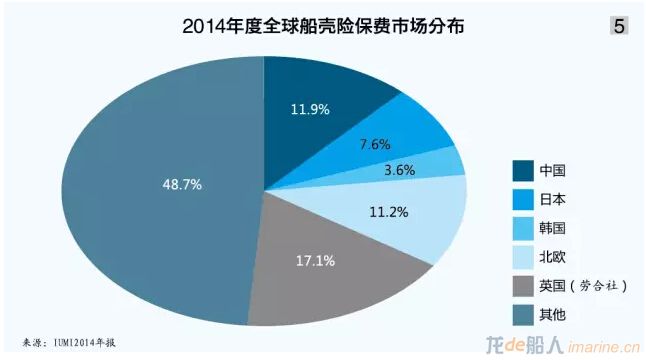

IUMI 發布的去年年報顯示,船殼險帶來的保費收入所占比例也在下降。去年,船殼險保費總額為76億美元,同比下降5.8%,占海上保費326億美元總收入的23.2%(見圖4)。船殼險保費收入按國家看,英國占17.1%;其次是中國,占11.9%;第三是北歐,占11.2%;日本占7.6%;韓國占3.6%(見圖5)。

德魯里在其最新發布的《2015—2016年船舶經營成本年度預測》中提到,今年大宗商品價格和保險費率的下滑給了航運企業一線喘息的機會,但是,隨著船舶價值的增高,船殼險費率也將小幅提升。IUMI表示,從長遠來看,所有的風險都應該被考慮到,如高價船風險、油價、燃油質量、ECA影響、極地風險、氣候變化、人為因素和航行線路及方式等。

來自航運交易公報