在航運市場上取得成功是一個永無止境、紛繁復雜且充滿風險的挑戰。船東、投資者、貸方、租家和貿易商的決策質量深遠影響了其在財務上茁壯成長或是萎靡不振的命運。

聽一聽VesselsValue 首席策略官Adrian Economakis如何理解數據,算法與決策之間的關系。

Adrian Economakis

VesselsValue的創始人之一,負責制定VV的國際發展戰略以及全球七個辦事處的運營。他目前在VV倫敦總部工作,并經常受邀在全球重要航運會議上發表演講。

亞馬遜集團首席執行官杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)曾公開表示:“我的目標是一天之中可以做出三個明智的決定,而且這些決定應著眼于未來,而不是當下。”

這種心態在航運市場上也被廣泛應用。當然,在某些時刻,我們不得不根據眼下情況迅速做出決策。然而,歷史向我們證明,航運市場上最成功的公司往往專注于做出一些高質量的決策,而這些決策可能要在幾年之后才能帶來收益。舉一個最簡單的例子,就是船東在市場受重挫、等待復蘇的時期選擇買船。

理論上,做出最佳決策的條件需要盡可能高質量的可用數據和相應的分析。但是數據量和市場透明度不斷提高,對于許多決策過程來說是利弊參半——過多的數據和自相矛盾的信息可能導致決策者在“噪音”中與關鍵信號失之交臂。

然而我們堅持主張,即使原始大數據略顯嘈雜,比起傳統的僅依賴專家意見的決策過程也是更為行之有效的。許多時候,如果專家在某一領域中有某種既得利益,總難免會去引導決策者的想法使其做出對專家更有利的決定。當然,在助力我們的用戶決策的過程中,我們并不僅僅滿足于“更好”,而是追求做到“最好”。

這就是算法的用武之地。一行行精妙的代碼行能夠處理幾乎無限量的數據,在正確的優化下,可以在噪聲中找到那些關鍵信號,最大程度上支持我們的決策。除此之外,隨著機器的自主學習領域快速發展,大數據可以快速地訓練智能算法,從而建立潛在的良性自動化循環,不斷提高算法的性能和洞察力來支持我們的決策。世界上許多領先的公司都認識到這一點,并積極使用算法來進行知情決策。

美國著名基金經理雷·達里奧(Ray Dalio)和他創立的橋水投資公司(Bridgewater Associates)公司就是一個很好的例子。我們期待并會在我們的工作中積極推動算法在船東、貸方、投資者、貿易商、保險公司以及其他航運市場參與者的決策過程中的應用。

算法還有許多其他好處。必須感謝Thetius公司的尼克·丘布(Nick Chubb)在他最近發表的精彩文章《為什么算法勝過專家》中指出了這一點。首先,算法沒有情感。研究表明,當我們感到饑餓的時候,我們做出的所有決定——不僅僅是食物——幾乎都不是最優解。

同樣的,在船只買賣、租船或者融資的時候也是如此。最優秀的人才通常能夠在決策過程中基本避免做出情緒化的決定,但是也難免會受到情緒的影響,尤其在市場動蕩時期。

其次,當算法幫助決策者做出了一個好的或壞的決定之后,我們可以對其進行反向回溯,分析確切原因,從而保持后續算法結果的質量或者對其進行優化。這類的回溯分析在人工決策的過程中是比較難以實現的,因為決策過程中的一些思維鏈條被遺忘是人之常情,同時人也經常傾向于將責任歸咎于他人,無法進行客觀的總結分析。與純人工決策相比,這種算法支持的決策過程的透明性就像空氣一般,往往被忽視,但是至關重要。

然而對于大多數我們航運業的從業人員來說,算法應用所面臨的挑戰是:如要有效地使用算法,我們必須從日復一日的思維中抽身,將目光投向未來。為了更好的從算法中獲益,我們必須投入時間來理解算法以及投入金錢從公司內外的專門人員處將算法引進日常工作。這就像在市場低谷期購船一樣,在當下存在一定的時間投入和風險,但會在未來獲得巨大收益。下面的卡通插畫體現了類似的思想。

(No thanks!: 不用了,多謝;

We’re too busy managing the crisis:現在的爛攤子已經夠忙了)

在文章的最后,我想舉一個簡單的算法示例,以及該算法所展示的出乎意料, 但可能大有裨益的見解。這里我們要展示的是我們自主的貿易代碼,使用自動識別系統(AIS)、地理信息系統(GIS)和行為分析,我們可以確定船只何時裝載或卸載貨物、載貨狀態或空載航行以及相關的貨量海里等信息,實時數據涵蓋全球船隊。

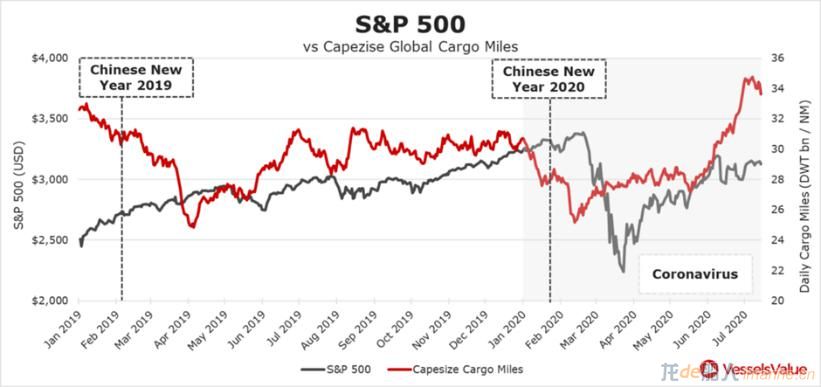

在分析好望角型干散貨船船隊(約1680艘活躍船只)的每日貨量海里時,我們看到貨量海里與標普500指數(股票市場的通用指標)之間存在著明顯的關聯性。

在新冠疫情的影響開始凸顯之前, 這一關聯性還比較弱;2020年1月開始增強,到了7月再次減弱。可見,如果在疫情高峰期間使用算法來支持投資決策,可能會在經濟上獲得回報。我們在今年4月曾發表了相關報告,如今我們更新了數據并重新審視這一關聯性的維持情況,結果如上圖所示。

來源:VesselsValue